第十三章 社会性昆虫中的利他和冲突:修订间差异

自动添加 Sofia 模板和分类 |

|||

| (未显示2个用户的3个中间版本) | |||

| 第233行: | 第233行: | ||

=== 工-后冲突的检验 === | === 工-后冲突的检验 === | ||

Robert Trivers和Hope Hare(1976)试图通过分析21种蚂蚁中雄性子代与雌性子代的干重投资比例(比单纯数量统计更准确)来验证究竟是蚁后还是工蚁获胜。选择这些蚂蚁物种是因为它们符合假说成立的条件(单配偶制,仅有一个蚁后)。尽管数据存在相当大的离散性,'''Trivers和Hare发现平均投资比例更接近3:1而非1:1(图13.10)'''。他们得出结论:'''工蚁赢得了这场冲突,并成功将性别比例调控至自身的最优值,而偏离了蚁后的最优点'''。直白地说,'''工蚁成功地将蚁后作为姐妹与兄弟的生产者进行"养殖"——这与传统观念中工蚁作为从属雌性在不利条件下尽力而为的形象大相径庭!'''Trivers和Hare认为工蚁之所以获胜,仅仅是因为它们掌握着实际控制权和数量优势:通常数量庞大且负责所有子代的抚育工作,因此能够优先培育新蚁后而非雄蚁。 | Robert Trivers和Hope Hare(1976)试图通过分析21种蚂蚁中雄性子代与雌性子代的干重投资比例(比单纯数量统计更准确)来验证究竟是蚁后还是工蚁获胜。选择这些蚂蚁物种是因为它们符合假说成立的条件(单配偶制,仅有一个蚁后)。尽管数据存在相当大的离散性,'''Trivers和Hare发现平均投资比例更接近3:1而非1:1(图13.10)'''。他们得出结论:'''工蚁赢得了这场冲突,并成功将性别比例调控至自身的最优值,而偏离了蚁后的最优点'''。直白地说,'''工蚁成功地将蚁后作为姐妹与兄弟的生产者进行"养殖"——这与传统观念中工蚁作为从属雌性在不利条件下尽力而为的形象大相径庭!'''Trivers和Hare认为工蚁之所以获胜,仅仅是因为它们掌握着实际控制权和数量优势:通常数量庞大且负责所有子代的抚育工作,因此能够优先培育新蚁后而非雄蚁。 | ||

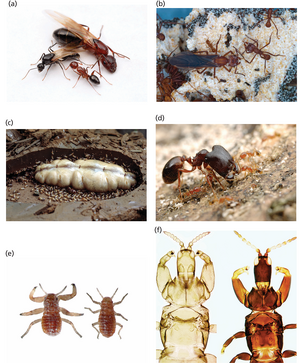

[[文件:AB-13.10.png|居中|缩略图|535x535像素|图13.10 21种蚂蚁的投资比例(以干重测量)。x轴为雌雄重量比,y轴为群体中雄雌数量比。下斜线代表1:1投资比例的预测值,上斜线代表雌性偏向的3:1比例。数据点更接近3:1预测线,符合工蚁控制性别比例的假说。但部分分析表明情况并非如此简单,因为:(a)干重会高估对雌性的投资,实际平均投资更接近2:1;(b)某些物种中蚁后进行多次交配,导致工蚁趋向于减少对雌性的投资偏向。(以♀:♂重量比6:1为例:等量投资意味着每只♀对应6只♂,而3:1投资比例则意味着每只♀对应2♂。)引自Trivers和Hare(1976)。经AAAS许可转载。照片显示巴塔哥尼亚短蚁(''Brachymyrmex patagonicus'')的交配对,雌蚁体型显著大于雄蚁。照片© Alex Wild。]] | |||

尽管Trivers和Hare的研究结果令人印象深刻,但一些研究者指出了数据分析与解释中存在的若干潜在问题。其中一个问题是<u>雌性偏倚的性别比例(sex ratio)也可能由其他原因引起,例如局部配偶竞争(local mate competition)或局部资源竞争(local resource competition)</u>(Alexander & Sherman,1977),如第10章所述。尽管这些替代性解释后来被驳斥(Nonacs,1986;Boomsma,1991),但'''跨物种数据不太可能为工蚁(worker)控制性别分配(sex allocation)提供决定性证据的观点也逐渐清晰'''。此后,'''针对不同巢群(colony)间性别比例变异的种内研究提供了更有力的证据。''' | 尽管Trivers和Hare的研究结果令人印象深刻,但一些研究者指出了数据分析与解释中存在的若干潜在问题。其中一个问题是<u>雌性偏倚的性别比例(sex ratio)也可能由其他原因引起,例如局部配偶竞争(local mate competition)或局部资源竞争(local resource competition)</u>(Alexander & Sherman,1977),如第10章所述。尽管这些替代性解释后来被驳斥(Nonacs,1986;Boomsma,1991),但'''跨物种数据不太可能为工蚁(worker)控制性别分配(sex allocation)提供决定性证据的观点也逐渐清晰'''。此后,'''针对不同巢群(colony)间性别比例变异的种内研究提供了更有力的证据。''' | ||

=== 分裂性别比(split sex ratios) === | === 分裂性别比(split sex ratios) === | ||

当观察单个巢群而非物种水平产生的性别比例时,常'''发现某些巢群倾向于生产全部或主要为雄性(雄蜂,drones),而其他巢群则倾向于生产全部或主要为雌性(新生带翅蚁后;通常称为gynes)'''。Koos Boomsma和Alan Grafen(1990,1991;Boomsma,1991)证明,当工蚁控制性别比例且不同巢群间的亲缘关系结构(relatedness structure)存在差异时,可以预测这种"分裂性别比(split sex ratios)"现象。 | |||

亲缘关系结构在巢群间变化的一个原因是蚁后(queen)交配次数的差异。我们之前的论点——工蚁倾向于支持雌性偏倚的3:1投资比例——基于蚁后仅交配一次的假设,这导致工蚁与姐妹的亲缘度(r=0.75)是兄弟(r=0.25)的三倍。如果蚁后多次交配(multiple mating),工蚁的进化稳定策略(ESS)将如何改变?<u>当蚁后多次交配时,工蚁通过母系共享基因仍与兄弟保持r=0.25的亲缘度(框13.1)。然而,多次交配会降低工蚁与姐妹的亲缘度,因为通过父系共享基因的概率降低</u>(图13.4)。极端情况下,若两个姐妹由不同雄蚁授精(半姐妹,half-siblings),她们的亲缘度仅为r=0.25,即母系亲缘度(r=0.25)与父系亲缘度(r=0)之和(框13.2)。 | |||

现在考虑部分巢群蚁后单次交配而其他巢群多次交配的后果。关键假设是工蚁能识别本巢蚁后的交配次数——相关证据将在后文提供。在单次交配的巢群中,工蚁应倾向于支持雌性偏倚的3:1性别比例。相反,在多次交配的巢群中,工蚁与姐妹的亲缘优势(relatedness | 现在考虑部分巢群蚁后单次交配而其他巢群多次交配的后果。关键假设是工蚁能识别本巢蚁后的交配次数——相关证据将在后文提供。在单次交配的巢群中,工蚁应倾向于支持雌性偏倚的3:1性别比例。相反,在多次交配的巢群中,工蚁与姐妹的亲缘优势(relatedness advantage)被削弱,因此更平衡的性别比例受到青睐。但问题因需考虑种群水平的影响而复杂化:<u>单次交配巢群的雌性偏倚提高了雄性的相对价值(因每只雄蜂平均能与更多雌蜂交配),这促使多次交配巢群增加对雄性的资源投入。同时,多次交配巢群减少雌性投入会降低生产雄性的价值,从而促使单次交配巢群进一步增加雌性投入。</u>这些效应相互反馈,最终导致进化稳定策略(ESS)表现为:'''单次交配巢群专产雌性,多次交配巢群专产雄性。''' | ||

总结这个复杂论点,关键在于蚁后交配次数的巢间差异会导致工蚁对姐妹的亲缘优势程度不同。工蚁可通过条件性地生产能最大化其基因传递效率的子代性别,利用这种"亲缘不对称性(relatedness asymmetry)"的变异。在单次交配巢群中,工蚁与姐妹亲缘度较高,因此最佳策略是专产雌性;在多次交配巢群中,工蚁与姐妹亲缘度较低,因此最佳策略是专产雄性。 | 总结这个复杂论点,关键在于蚁后交配次数的巢间差异会导致工蚁对姐妹的亲缘优势程度不同。工蚁可通过条件性地生产能最大化其基因传递效率的子代性别,利用这种"亲缘不对称性(relatedness asymmetry)"的变异。在单次交配巢群中,工蚁与姐妹亲缘度较高,因此最佳策略是专产雌性;在多次交配巢群中,工蚁与姐妹亲缘度较低,因此最佳策略是专产雄性。 | ||

最令人惊奇的是,'''某些蚂蚁的工蚁似乎正是这样做的'''!Lotta Sundström(1994)研究了芬兰西南海岸附近多个小岛上的木蚁''Formica truncorum''。她使用同工酶标记物(allozyme markers)测定每只蚁后交配次数,并将其与产生的生殖个体性别比例(sex ratio)相关联。正如Boomsma和Grafen所预测的,<u>她发现单次交配(singly mated)蚁后的群体主要产生雌性,而多次交配(multiply mated)蚁后的群体主要产生雄性</u>(图13.11)。总体而言,Sundström成功解释了群体间性别比例变异的66%。 | |||

[[文件:AB-13.11.png|居中|缩略图|515x515像素|图13.11 木蚁''F. truncorum''的分裂性别比例。展示了单次交配(深蓝)与多次交配(浅蓝)蚁后群体的性别分配(sex allocation)(对雌性生殖个体的投入比例)分布。综合四年的数据,单次交配蚁后的群体倾向于产生雌性,而多次交配蚁后的群体倾向于产生雄性。 引自Sundstrom(1994)。经自然出版集团许可转载。蚁后婚飞前的照片。 照片© Lotta Sundström。]] | |||

=== 性别比例冲突的机制 === | |||

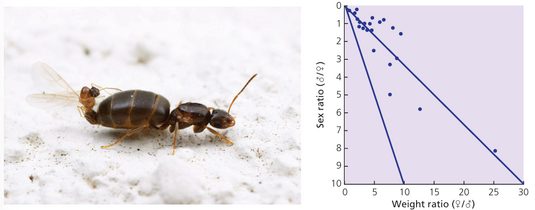

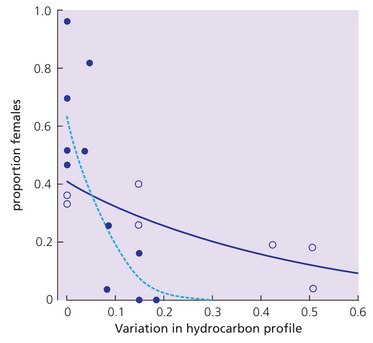

Sundström的结果表明,工蚁首先能统计蚁后的交配次数,其次能操纵性别比例。它们'''如何实现'''?一种可能性是通过<u>群体遗传多样性(genetic diversity)的表型线索(phenotypic cue)来估算蚁后交配频率——高变异度提示多次交配,低变异度提示单次交配</u>。Koos Boomsma团队研究了''F. truncorum''中气味是否作为线索,类似于地松鼠(ground squirrels)通过口腔和背部分泌腺的气味作为亲缘关系线索的方式(第11章)。蚂蚁的"气味"主要由其角质层蜡层中的有机化合物——烃类化合物(hydrocarbons)决定。Boomsma等(2003)假设:若蚁后单次交配,所有工蚁将具有高度相似的烃类特征(hydocarbon profile),因而气味相同;相反,若蚁后多次交配,工蚁的烃类特征将更富多样性,气味各异。因此,通过检测其他工蚁的气味差异,工蚁可估算其蚁后是否多次交配。Boomsma等的研究支持了该假说,多次交配蚁后群体的性别比例与烃类特征变异度呈强相关性(图13.12)。 | |||

[[文件:AB-13.12.png|居中|缩略图|373x373像素|图13.12 木蚁''F. truncorum''的烃类化合物与性别比例。在多次交配蚁后的群体中,生殖后代雌性比例与工蚁角质层烃类特征变异度呈负相关。空心圆与实线为1994年采样群体,实心圆与虚线为2000年采样群体。曲线为逻辑回归线。引自Boomsma等(2003)。]] | |||

除了揭示工蚁如何评估蚁后交配频率,Boomsma等的结果还能解释工蚁何时会误判。'''当蚁后与具有相似烃类特征的雄蚁交配时,性别比例无偏倚或偏向雌性'''。简言之,若蚁后偶然与两只气味相同的雄蚁交配,其后代气味差异微小,导致工蚁误认为蚁后仅交配一次,从而产生错误性别比例。这优雅地论证了一个普遍问题:信息处理可能限制动物行为的完美程度。 | |||

Sundström和Boomsma的研究结果还提出了一个问题:工蚁如何能操纵性别比(sex ratio)以利于自身?蚁后控制着最初产生的子代性别比,因此工蚁必定采取了其他措施。为了确定发生了什么,Sundström及其同事(1996)转向另一种木蚁''Formica exsecta'',该物种也会根据蚁后交配频率出现分裂性别比(split sex ratios)。他们比较了卵与蛹的性别比,发现虽然在多次交配的蚁后群体中这些比例没有差异,但在单次交配的蚁后群体中,雄性在卵与蛹阶段之间的比例显著下降。'''这表明工蚁有选择性地忽视或摧毁雄性'''。消除雄性只是操纵性别比的一种方式;此后还发现了其他方式。例如,在''Leptothorax acervorum''中,工蚁通过'''调整发育为蚁后或工蚁的雌性比例来偏倚生殖个体的性别比'''(Hammond et al., 2002)。这种非破坏性选项可能不适用于''F. exsecta''工蚁,因为在该物种中工蚁与生殖个体是在不同时间被抚育的。 | |||

综上,工蚁被选择来操纵群体中生殖个体的性别比以响应蚁后的交配频率。至少在部分被深入研究的物种中,工蚁似乎通过摧毁雄性或调整发育为蚁后/工蚁的雌性比例实现这一点,导致分裂性别比。这为Trivers和Hare最初的假设提供了有力支持——工蚁通过比他们想象的更复杂的途径赢得了冲突。那么这就是故事的结局吗?不,因为工蚁似乎并非总是获胜——'''有时蚁后会占上风'''! | |||

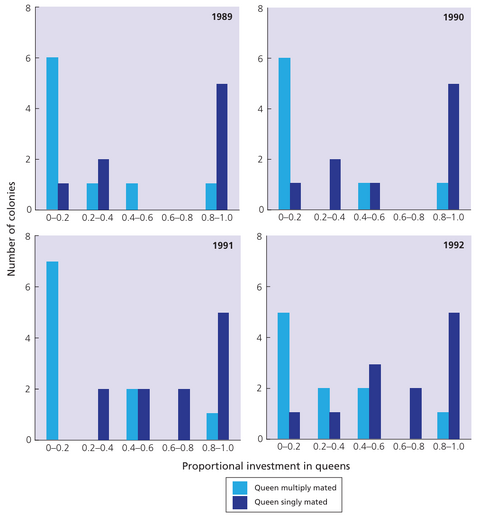

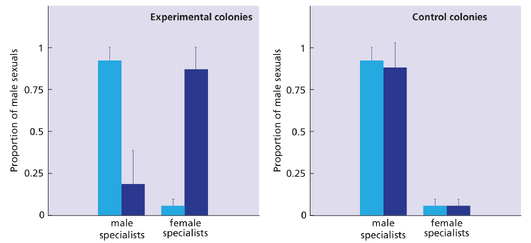

Luc Passera及其团队研究了红火蚁''Solenopsis invicta''。该物种得名于当第一只攻击的蚂蚁释放信息素后,蚁群会蜂拥而上并集体实施疼痛的蜇刺。这种协同攻击造成的痛感类似于被灼烧,可能通过过度激活免疫系统导致小动物死亡。Passera等人(2001)通过实验'''将蚁后在产雄和产雌群体间互换,发现群体在交换后产生的性别比可由蚁后的来源群体预测。'''如果蚁后来自产雌群体,则群体主要产雌,反之亦然,无论宿主群体(工蚁)之前主要产雌还是产雄(图13.13)。这表明在该物种中,蚁后对性别比具有显著控制力!蚁后似乎通过改变雄性卵的比例实现这一点。在某些群体中,它们几乎不产雄性,迫使工蚁只抚育雌性;而在其他群体中,它们仅产少量雌性,迫使工蚁将其抚育为工蚁,而雄性则成为生殖个体。 | |||

总体而言,这些结果表明性别比冲突是膜翅目社会性昆虫中持续存在的拉锯战。工蚁似乎常占优势,但并非总是如此。这是当前活跃的研究领域,尚未解决的主要问题是解释"谁获胜"的变异,以及不同参与者如何试图获得优势。 | |||

[[文件:AB-13.13.png|居中|缩略图|531x531像素|图13.13 红火蚁''Solenopsis invicta''中的蚁后控制。显示了蚁后交换实验前后群体中雄性生殖个体的比例(浅蓝色柱为实验前,深蓝色柱为交换后5-6周)。在实验组中,蚁后在主要产雄和产雌的群体间互换;对照组中,蚁后在产同性别后代的群体间互换。总体而言,交换蚁后后,群体的性别分配策略遵循蚁后的特征而非工蚁。引自Passera et al. (2001)。经AAAS许可转载。照片显示蚁后在婚飞后寻找建立新群体的合适地点。照片© Alex Wild。]] | |||

== 社会性膜翅目中的工蚁监管 == | |||

在上一节中,我们重点讨论了王与工在性别比例上的冲突。然而,关于雄性后代的产生权问题,工蜂之间以及工蜂与蜂王之间也可能存在分歧。与性别比例问题类似,理解这种冲突的关键同样在于分析由单双倍体遗传系统(haplodiploid genetics)产生的亲缘关系结构。 | |||

=== 蜜蜂的工蜂监管 === | |||

Francis Ratnieks 和 Kirk Visscher 研究了西方蜜蜂(''Apis mellifera'')中关于雄性后代产生权的冲突。这种冲突的可能性广泛存在于蚂蚁、蜜蜂和黄蜂的多个物种中——虽然工蜂从不交配,但它们能产下未受精的卵,这些单倍体卵将发育为雄性(雄蜂(drone))。基于遗传亲缘度(genetic relatedness),在控制其他变量的情况下,我们可以计算出哪些群体成员会从工蜂产卵中受益。让我们分别分析蜂王、产卵工蜂和其他工蜂的利益关系: | |||

在西方蜜蜂中,蜂王会在婚飞(nuptial flight)期间与10-20只雄蜂交配。假设后代为半同胞(half-siblings)(仅通过母系共享基因),则方框13.2中的亲缘系数(relatedness coefficients)显示: | |||

= | (1) 蜂王更倾向于自己的儿子而非孙子(工蜂/女儿们的儿子)(r=0.5>r=0.25) | ||

= | (2) 产卵工蜂更倾向于自己的儿子而非兄弟(蜂王的儿子)(r=0.5>r=0.25) | ||

(3) 其他工蜂更倾向于自己的兄弟(蜂王的儿子)而非侄子(其他工蜂的儿子)(r=0.25>r=0.125)[注意多重交配(multiple mating)会将姐妹间的亲缘度从0.75降低至0.375] | |||

这些分析表明:'''蜂王会试图抑制工蜂的生殖行为'''(结论1)。但更有趣的是,虽然'''工蜂产卵可能被自然选择偏好'''(结论2),'''其他工蜂却会被选择来抑制这种生殖行为'''(结论3)(Woyciechowski & Lomnicki, 1987; Ratnieks, 1988)。 | |||

Ratnieks 和 Visscher (1989) 证实了这种"工蜂监督(worker policing)" | Ratnieks 和 Visscher (1989) 证实了这种"工蜂监督(worker policing)"现象存在于西方蜜蜂中'''。他们通过实验将蜂王或工蜂产下的雄性卵引入蜂群,发现工蜂卵被迅速移除并取食,而大部分蜂王卵则未被处理'''(图13.14)。蜂王参与移除的可能性被排除——实验者在放置引入卵的巢脾周围设置了金属网,工蜂可通过而体型更大的蜂王无法进入。虽然具体机制尚未明确,但工蜂可能通过蜂王卵表面的化学信号(chemical cue)进行识别(Martin et al., 2005)。工蜂监督解释了为何在西方蜜蜂等物种中工蜂卵极其罕见(雄性中<0.1%):<u>尽管工蜂具备产卵能力且确实会产卵,但这些卵会被其他工蜂销毁。</u>更广泛地说,工蜂监督现象在被观测到之前就已被理论预测,这为"'''理论引导新发现'''"提供了绝佳案例。 | ||

亲缘选择理论(kin selection | 亲缘选择理论(kin selection theory)的进一步预测是:当'''蜂王仅交配一次时,工蜂监督现象不会出现'''。根据表13.1的亲缘系数,此时结论(1)和(2)仍然成立,但结论(3)不再适用——工蜂将成为全同胞(full sisters)(r=0.75),这意味着工蜂会更倾向于其他工蜂的儿子(侄子)而非蜂王的儿子(兄弟)(r=0.375>r=0.25)。因此,'''单次交配情况下,工蜂不会监督其他工蜂产下的雄性后代'''。 | ||

'''图13.14''' 西方蜜蜂中的工蜂监督现象。 实验性引入蜂群的工蜂卵与蜂王卵存留时间曲线。所有工蜂卵均被快速移除。 (Ratnieks & Visscher, 1989。经Nature Publishing Group许可转载。)照片显示工蜂正在检查并移除(监督)其他工蜂产的卵。 照片© Francis Ratnieks。 | |||

Tom Wenseleers 和 Francis Ratnieks (2006a) 通过检验工蜂监管(worker policing)是否在蜂后交配频率更高的物种中更普遍,对48种蚂蚁、蜜蜂和黄蜂进行了比较研究以验证该假说。正如亲缘选择理论(kin selection theory)所预测的,他们发现在蜂后交配更频繁的物种中——因此工蜂与其他工蜂产下的儿子(workers' sons)亲缘关系更低——工蜂监管行为更为普遍(图13.15)。 | Tom Wenseleers 和 Francis Ratnieks (2006a) 通过检验工蜂监管(worker policing)是否在蜂后交配频率更高的物种中更普遍,对48种蚂蚁、蜜蜂和黄蜂进行了比较研究以验证该假说。正如亲缘选择理论(kin selection theory)所预测的,他们发现在蜂后交配更频繁的物种中——因此工蜂与其他工蜂产下的儿子(workers' sons)亲缘关系更低——工蜂监管行为更为普遍(图13.15)。 | ||

= 工蜂监管与强制利他行为 = | === 工蜂监管与强制利他行为 === | ||

工蜂监管是否会影响工蜂的产卵行为?当监管普遍时,意味着工蜂产下的任何卵都可能被销毁。因此,与投入时间和资源帮助养育蜂后后代相比,这会降低工蜂生产自己儿子的相对收益。另一种理解方式是:监管消除了直接繁殖的可能性,从而降低了合作行为的成本(C)——直接繁殖将失败,因此不如选择帮助行为。Wenseleers 和 Ratnieks (2006b) | 工蜂监管是否会影响工蜂的产卵行为?当监管普遍时,意味着工蜂产下的任何卵都可能被销毁。因此,与投入时间和资源帮助养育蜂后后代相比,这会降低工蜂生产自己儿子的相对收益。另一种理解方式是:监管消除了直接繁殖的可能性,从而降低了合作行为的成本(C)——直接繁殖将失败,因此不如选择帮助行为。Wenseleers 和 Ratnieks (2006b) 在10种蜜蜂和黄蜂物种中测试了该假说,这些物种中通过测量被清除的工蜂产卵比例来估计监管的有效性。结果符合预测:'''产卵工蜂的比例与监管有效性呈负相关'''(图13.16)。换言之,'''监管能有效在亲属间强制利他行为,因为它降低了不育的相对成本!''' | ||

图13.15 48个物种中工蜂监管水平的变化。图中绘制了工蜂监管行为水平的系统发育独立对比(phylogenetically independent contrasts)与工蜂对蜂后儿子(queen's sons)的亲缘关系对比。在工蜂与其他工蜂儿子(侄子)亲缘关系更低的物种中观察到更高水平的工蜂监管。来自Wenseleers和Ratnieks (2006)。经芝加哥大学出版社许可。照片显示切叶蚁''Acromyrmex echinatior''的工蜂,该物种存在工蜂监管现象。照片© Alex Wild。 | 图13.15 48个物种中工蜂监管水平的变化。图中绘制了工蜂监管行为水平的系统发育独立对比(phylogenetically independent contrasts)与工蜂对蜂后儿子(queen's sons)的亲缘关系对比。在工蜂与其他工蜂儿子(侄子)亲缘关系更低的物种中观察到更高水平的工蜂监管。来自Wenseleers和Ratnieks (2006)。经芝加哥大学出版社许可。照片显示切叶蚁''Acromyrmex echinatior''的工蜂,该物种存在工蜂监管现象。照片© Alex Wild。 | ||

这些结果并未提出替代亲缘选择的利他行为解释,因为工蜂的生殖利他仍然依赖于帮助亲属繁殖的事实。相反,它们展示了诸如监管等强制行为如何通过影响相关收益(B)或成本(C)来促进合作或利他行为。此外,对膜翅目社会性昆虫监管的研究说明了一个普遍观点:不同因素可能参与行为的演化和维持。真社会性(eusociality)最初在蜂后单次交配的物种中演化,这类物种中工蜂监管未被预期。随后,在出现多次交配的谱系中,工蜂监管得以演化,并能在维持真社会性中发挥作用。 | 这些结果并未提出替代亲缘选择的利他行为解释,因为工蜂的生殖利他仍然依赖于帮助亲属繁殖的事实。相反,它们展示了诸如监管等强制行为如何通过影响相关收益(B)或成本(C)来促进合作或利他行为。此外,对膜翅目社会性昆虫监管的研究说明了一个普遍观点:不同因素可能参与行为的演化和维持。真社会性(eusociality)最初在蜂后单次交配的物种中演化,这类物种中工蜂监管未被预期。随后,在出现多次交配的谱系中,工蜂监管得以演化,并能在维持真社会性中发挥作用。 | ||

== 超个体 == | |||

社会性昆虫群体有时被称为"'''超个体(superorganism)'''"(Wilson & Hölldobler, 2009)。这是因为群体成员的行为似乎主要为了整个群体的利益,就像多细胞生物体内不同细胞为个体利益而运作。虽然群体内部存在部分冲突,但监管能降低其重要性。此外,许多特征(如觅食、废物清除等)可以完全从群体利益角度理解(即仿佛工蜂试图最大化群体生产力)。然而,"超个体"概念听起来危险地接近Wynne-Edwards提出的群体选择(group selection)思想——我们在第2章已说明该观点是错误的。如何调和这种表面矛盾? | |||

= 超个体 = | |||

社会性昆虫群体有时被称为"超个体(superorganism)"(Wilson & Hölldobler, | |||

图13.16 监管强化利他行为。在工蜂监管更有效的黄蜂和蜜蜂物种中观察到更低水平的工蜂繁殖。来自Wenseleers和Ratnieks (2006)。经芝加哥大学出版社许可。照片显示普通黄蜂''Vespula vulgaris'',该物种具有高效的工蜂监管(蜂后多次交配)和低水平的工蜂繁殖。照片© Tom Wenseleers。 | 图13.16 监管强化利他行为。在工蜂监管更有效的黄蜂和蜜蜂物种中观察到更低水平的工蜂繁殖。来自Wenseleers和Ratnieks (2006)。经芝加哥大学出版社许可。照片显示普通黄蜂''Vespula vulgaris'',该物种具有高效的工蜂监管(蜂后多次交配)和低水平的工蜂繁殖。照片© Tom Wenseleers。 | ||

Andy Gardner 和 Alan Grafen(2009)通过研究'''自然选择何时会导致个体行为以最大化群体或种群的适合度(fitness)为目标''',从理论上解决了这个问题。他们发现这种情况可能发生,但'''仅限于限制性条件下''':群体内亲缘关系足够高(如一夫一妻制交配的情况),或者监管效率极高,完全消除了更自私行为(如群体内工蜂繁殖)的任何收益(如高水平监管的情况)。因此,考虑到许多真社会性(eusocial)昆虫中存在的高亲缘关系和/或有效监管(尤其是专性真社会性物种),将蜜蜂等物种的群体视为超个体(superorganism)似乎是合理的!这里的关键点在于,在限制性条件下,为群体利益而行为可能被选择,但这并非普遍进化原则——普遍原则是个体应最大化其包含性适应度(inclusive fitness)。 | |||

除了裸鼹形鼠(naked mole-rats)可能的例外,脊椎动物中尚未发现不育阶级(sterile castes)的案例,但在其他方面,本章结论与第12章存在密切相似性。例如:在脊椎动物和昆虫中,虽然亚社会性(subsocial)和类社会性(parasocial)合作均存在,但亚社会性合作似乎更为重要,如在长尾山雀(long-tailed tits)和狐獴(meerkats)中观察到的;塞舌尔莺(Seychelles warblers)等物种中的协助者与社会性昆虫中的工蜂在抵御捕食者或寄生虫、协助哺育幼体方面扮演相似角色。 | 除了裸鼹形鼠(naked mole-rats)可能的例外,脊椎动物中尚未发现不育阶级(sterile castes)的案例,但在其他方面,本章结论与第12章存在密切相似性。例如:在脊椎动物和昆虫中,虽然亚社会性(subsocial)和类社会性(parasocial)合作均存在,但亚社会性合作似乎更为重要,如在长尾山雀(long-tailed tits)和狐獴(meerkats)中观察到的;塞舌尔莺(Seychelles warblers)等物种中的协助者与社会性昆虫中的工蜂在抵御捕食者或寄生虫、协助哺育幼体方面扮演相似角色。 | ||

| 第331行: | 第310行: | ||

其次,被认为促进昆虫真社会性进化的两个生态因素对脊椎动物可能远不重要。通过合作养育后代至独立的保险效益(insurance benefits)在脊椎动物中低得多,因为其养育期间的死亡率相对较低。要塞防御(fortress defence)的效益对脊椎动物也较不重要,因为狐獴和塞舌尔莺等物种不生活在受保护且能获取食物的地点,而是需要大范围活动寻找食物。 | 其次,被认为促进昆虫真社会性进化的两个生态因素对脊椎动物可能远不重要。通过合作养育后代至独立的保险效益(insurance benefits)在脊椎动物中低得多,因为其养育期间的死亡率相对较低。要塞防御(fortress defence)的效益对脊椎动物也较不重要,因为狐獴和塞舌尔莺等物种不生活在受保护且能获取食物的地点,而是需要大范围活动寻找食物。 | ||

== 总结 == | |||

= | |||

= | |||

社会性昆虫中存在不育工蜂,它们从不生育后代,而是帮助养育更年轻的同胞。这初看似乎违背了自然选择应最大化基因传递效率的观点。然而,不育工蜂帮助养育近亲的事实为这种利他行为(altruism)提供了解释。 | 社会性昆虫中存在不育工蜂,它们从不生育后代,而是帮助养育更年轻的同胞。这初看似乎违背了自然选择应最大化基因传递效率的观点。然而,不育工蜂帮助养育近亲的事实为这种利他行为(altruism)提供了解释。 | ||

| 第349行: | 第323行: | ||

昆虫与脊椎动物的合作行为比较显示,两者既有相似性(如亚社会性演化路径、巢穴防御、幼体喂养和混交关系的影响),也有差异(如严格终身一夫一妻制、生命保险和堡垒防御在脊椎动物中重要性较低)。 | 昆虫与脊椎动物的合作行为比较显示,两者既有相似性(如亚社会性演化路径、巢穴防御、幼体喂养和混交关系的影响),也有差异(如严格终身一夫一妻制、生命保险和堡垒防御在脊椎动物中重要性较低)。 | ||

= 延伸阅读 = | == 延伸阅读 == | ||

Strassmann和Queller 2007年综述了影响社会性昆虫合作与冲突的因素,并将其与群体作为有机体的表现程度相联系。针对特定社会性类群的综述包括:蚂蚁(Bourke & Franks, 1995)、蜜蜂(Schwarz et al., 2007)、黄蜂(Gadagkar, 2009)、白蚁(Thorne, 1997; Korb, 2010)、蚜虫(Stern & Foster, 1996)、蓟马(Chapman et al., 2008)、虾类(Duffy, 2003)和鼹形鼠(Bennett & Faulkes, 2000)。Currie等(2010)展示了比较方法如何用于研究人类社会复杂性的演化。 | Strassmann和Queller 2007年综述了影响社会性昆虫合作与冲突的因素,并将其与群体作为有机体的表现程度相联系。针对特定社会性类群的综述包括:蚂蚁(Bourke & Franks, 1995)、蜜蜂(Schwarz et al., 2007)、黄蜂(Gadagkar, 2009)、白蚁(Thorne, 1997; Korb, 2010)、蚜虫(Stern & Foster, 1996)、蓟马(Chapman et al., 2008)、虾类(Duffy, 2003)和鼹形鼠(Bennett & Faulkes, 2000)。Currie等(2010)展示了比较方法如何用于研究人类社会复杂性的演化。 | ||

| 第356行: | 第330行: | ||

Trivers和Hare(1976)开创性地融合理论与数据,建立了行为生态学最成功的量化研究领域——社会性昆虫性别比例冲突。Boomsma(2007, 2009)的论文精辟阐释了一夫一妻制的重要性,极大简化了我们对真社会性演化的理解。Ratnieks等(2006)综述了社会性昆虫中多种冲突的解决机制,包括性别比例、后蜂培育、雄蜂生产、等级制度和后蜂间繁殖冲突。West(2009)第九章专门讨论膜翅目社会性昆虫的性别比例冲突。 | Trivers和Hare(1976)开创性地融合理论与数据,建立了行为生态学最成功的量化研究领域——社会性昆虫性别比例冲突。Boomsma(2007, 2009)的论文精辟阐释了一夫一妻制的重要性,极大简化了我们对真社会性演化的理解。Ratnieks等(2006)综述了社会性昆虫中多种冲突的解决机制,包括性别比例、后蜂培育、雄蜂生产、等级制度和后蜂间繁殖冲突。West(2009)第九章专门讨论膜翅目社会性昆虫的性别比例冲突。 | ||

= 讨论主题 = | == 讨论主题 == | ||

# 讨论多胚黄蜂(polyembryonic wasps)和扁形虫是否属于真社会性(Grbic et al., 1992; Crespi & Yanega, 1995; Hechinger et al., 2011)?如何验证你的观点? | # 讨论多胚黄蜂(polyembryonic wasps)和扁形虫是否属于真社会性(Grbic et al., 1992; Crespi & Yanega, 1995; Hechinger et al., 2011)?如何验证你的观点? | ||

# 为何膜翅目所有工蚁均为雌性? | # 为何膜翅目所有工蚁均为雌性? | ||

# 讨论真社会性物种中等级决定存在遗传成分的演化意义(Hughes et al., 2003)。 | # 讨论真社会性物种中等级决定存在遗传成分的演化意义(Hughes et al., 2003)。 | ||

# 鉴于我们对自然种配系统的了解,一夫一妻制假说是否使解释优生社会性变得太容易了? | |||

# 工人生产儿子是帮助还是阻碍通往社会优生的道路(Charnov, 1978)? | |||

# 延长父母照顾可以通过“保险福利”促进安社会性的发展。但是,为什么扩展的父母照顾应该首先发展起来(Field & Brace, 2004呢? | |||

# 为什么用她的一个女儿取代失去的女王会导致性别比分裂(Boomsma, 1991;Mueller, 1991)? | |||

# 性别比例分裂导致一些群落只产生雄性生殖动物(雄蜂)。这意味着与蜂王交配的雄性不会获得生殖成功(单倍体意味着它们只将基因传递给女儿)。雄性对此能做些什么吗(Boomsma, 1996;Sundström & Boomsma, 2000)? | |||

# 工蜂警务发生在一些膜翅目物种中,工蜂与他们的侄子和儿子有同等的亲缘关系。为什么会这样呢?您将如何测试您的想法? | |||

# 比较有利于正常社会性和多细胞性进化的因素(Queller,2000 年;Grosberg 和 Strathmann,2007 年;Herron 和 Michod,2008 年;Boomsma,2009 年)。 | |||

# 你将如何实证检验单倍体是否有利于优社会性的进化? | |||

# Nowak et al. (2010) 认为亲属选择理论只提供“假设性解释”,而“没有提供任何额外的生物学见解”来了解社会性昆虫。讨论这一点。 | |||

{{:An Introduction to Behavioural Ecology}} | |||

{{学科分类}} | |||

[[Category:生态学]] | |||

2025年8月23日 (六) 17:23的最新版本

社会性昆虫

核心问题

脊椎动物的合作与帮助行为在社会性昆虫面前相形见绌。这些昆虫表现出极端的自我牺牲——大量个体完全丧失生育能力;它们终生不再繁殖,而是将整个成年期奉献给抚育其他个体的后代。这是终极的利他主义(altruism)!正如达尔文本人和后世生物学家所意识到的,这构成了真正的演化悖论:如果自然选择(natural selection)偏好增加基因对未来世代贡献的性状,它如何导致完全不育个体的产生?更甚者,这些不育个体常特化为执行与帮助行为相关的各种任务(图13.1和13.2)。这引出了更深层的问题:若工蚁(workers)不繁殖,其特化性状如何演化?前两章我们已了解,当合作发生在亲属之间时,亲缘选择(kin selection)如何促进利他性合作。然而,亲缘选择理论的强项不仅在于预测合作,还能揭示社会群体中冲突何时及为何产生。本章将探讨亲缘选择理论在多大程度上能解释社会性昆虫不育阶级与帮助行为的演化,以及群体内部关于性别比例(sex ratio)和繁殖权的冲突。

“社会性昆虫”的定义

“社会性昆虫”的确切含义是什么?更准确地说,本章主要讨论真社会性昆虫(eusocial insects)。Wilson(1971)最初通过三个特征定义这类昆虫:(i)由母体以外的多个个体共同参与育幼;(ii)存在不育阶级;(iii)世代重叠(overlap of generations),即母代、成年子代与幼体同时存活。近期Crespi和Yanega(1995)指出,该定义在演化视角下过于宽泛,可能包含更适合归类为合作繁殖者(cooperative breeders)的物种。他们认为,真社会性(eusociality)的定义核心应是特化阶级的存在——不同个体群体在生殖成熟前某个阶段即形成不可逆的行为分化。一个阶级的个体具有更高的繁殖率(繁殖者,breeders),并受到至少一个其他阶级成员(帮助者,helpers)的协助。该定义不涉及世代重叠,因其存在与否与社会中利他主义水平或复杂程度无必然关联。

Crespi和Yanega(1995)与Boomsma(2007,2009)强调真社会性是否是专性的(obligate)的特殊重要性。关键因素在于品级是否永久固定或可转换,以及辅助个体是否仍保留完全生殖能力。若某品级个体终生保持执行所有品级行为(包括生殖)的完整能力,称为完全潜能(totipotency)。在专性真社会性群体中,完全潜能已丧失,品级永久固定。这种进化特殊性在于导致完全互惠依赖:生殖品级依赖辅助品级的帮助,而辅助品级依赖生殖品级的存在才能发挥作用。这与合作繁殖(cooperative breeding)或兼性真社会性(facultatively eusocial)物种形成对比,后者至少部分工蚁在机会出现时仍能繁殖。

直到20世纪70年代中期,人们认为真社会性(eusociality)仅存在于社会性膜翅目(Hymenoptera)(蚂蚁、蜜蜂和黄蜂)以及白蚁中。此后,人们发现了许多其他真社会性物种,包括其他昆虫(蚜虫、瘿蚊、Austroplatypus 食菌小蠹;Aoki, 1977; Crespi, 1992; Kent & Simpson, 1992)、海绵共生虾(Duffy, 1996)甚至两种哺乳动物——裸鼹鼠和达马拉兰鼹鼠(Jarvis, 1981)。真社会性被认为独立演化的次数取决于其确切定义方式(以及系统发育树的质量!)。例如,在社会性膜翅目中,虽然有时认为真社会性演化过多达11次,但其中仅有3到5次代表专性真社会性。这些包括蚂蚁中的一次(Brady et al., 2006)、蜜蜂中的一至两次(Cameron & Mardulyn, 2001; Danforth et al., 2006)、胡蜂科(vespine wasps)中的一次(Hines et al., 2007)以及可能发生在马蜂科(polistine wasps)中的一次(Boomsma, 2009)。在其他类群中,专性真社会性仅限于白蚁(一至三次起源;Inward et al., 2007; Boomsma, 2009)以及可能的蚜虫、瘿蚊或食菌小蠹(Boomsma, 2009)。然而,在这最后三类中,真社会性并未像真社会性膜翅目和白蚁那样引发成功的辐射演化。

[译者注:一种蕨类也具有真社会性。在这种附生蕨类的群体中,部分不育个体专门为可育个体收集可贵的雨水。]

真社会性已在多个分类群中被观察到,但专性真社会性仅被证实存在于真社会性膜翅目和白蚁中

社会性昆虫的重要性

社会性昆虫之所以重要,不仅因为它们在进化理论家理解利他行为(altruism)起源的尝试中占据核心地位,还因为它们的自然历史令人惊叹。在一篇极具说服力的科普文章中,E.O. Wilson(1975)宣称全球有超过12,000种社会性昆虫,其数量大致相当于所有已知鸟类和哺乳动物的物种总和。社会性昆虫令人震撼的自然历史可通过以下小样本事实得以展现:就规模而言,一个非洲行军蚁(Dorylus wilverthi)群体可能包含多达2,200万个个体,总重达20kg;就交流而言,蜜蜂的舞蹈语言——成功觅食者通过舞蹈的速度和方向向工蜂传递食物源方位信息——为野生动物中使用抽象编码传递远程物体信息的交流系统提供了罕见案例(见图14.14);就摄食生态而言,社会性昆虫的食谱包括种子、动物猎物、在特殊"花园"中培育于叶片或毛虫粪便上的真菌,以及受照管的蚜虫群排泄物("蜜露")。这种摄食行为的影响可能非常巨大——例如,在拉丁美洲热带森林的某些区域,切叶蚁是主要的食草动物,每年消耗超过5%的叶片产量(Leigh, 1999)。

社会性昆虫群体中常存在专门执行不同任务的个体(即阶级(caste))。有时阶级具有奇特的形态特化以适应其职能(图13.2)。例如,Nasutitermes exitiosus 兵蚁的头部特化为"水枪",用于向敌人喷射防御性粘液滴;而Cephalotes varians 蚂蚁的兵蚁头部顶端具有圆盘状结构,可与巢穴入口完美契合以阻挡入侵者。

在后续章节中,我们将首先描述一种真社会性昆虫的生命史案例作为背景,接着讨论解释不育阶级(sterile caste)进化起源的各种遗传和生态因素,最后探讨群体内冲突如何表达与解决。

一种社会性昆虫的生命周期与自然史

Lasius niger 是欧洲林地、农田和花园中常见的蚂蚁物种(图13.3)。它们在地面平坦石块下或开阔土壤中挖掘巢室筑巢。巢由一只受精的雌蚁(queen)建立。雌蚁在7月或8月的“婚飞(nuptial flight)”期间受精,此时大量有翅的繁殖雌蚁和雄蚁在空中群聚并交配(只有繁殖型个体能飞行,且仅在此生命周期阶段能飞行)。雌蚁将婚飞期间获得的精子储存起来供终身使用(可能持续多年)。婚飞后,雌蚁脱落翅膀,在地面挖掘洞穴建造巢室,并在其中封闭度过第一个冬季。次年春季,其产下的卵发育为幼虫,并在秋季前成熟为成年工蚁(即常见的在蚁巢附近活动的蚂蚁)。在第一窝5-20只工蚁成熟前,雌蚁依靠自身脂肪储备生存,并分解飞行肌肉(不再需要)以提供蛋白质生产营养卵(trophic eggs)供发育中的幼虫食用。工蚁成熟后开始照顾幼体并为母亲采集食物。工蚁为雌性但不育,

其卵巢不成熟且不参与婚飞。随年份推移,群体及其巢穴持续扩张,数年后可包含数千工蚁和唯一产卵的雌蚁。此时群体开始产生新一代繁殖个体——有翅雌蚁和雄蚁,它们最终通过婚飞离开群体。旧群体可能以这种方式继续繁殖十余年,但一旦雌蚁死亡并停止产卵补充工蚁数量,群体规模将逐渐缩小直至消亡。

此生命周期模式常见于许多温带蚂蚁,尽管具体细节因物种而异。工蚁行为的细节差异显著,但以下概括适用于多数物种:工蚁通常在前几周负责处理觅食者带回的猎物尸体,通过反哺喂养幼虫和雌蚁,清洁巢穴并守卫入口。后期(如被详细研究的Formica polyctena中,此行为转变约发生在40日龄时)工蚁开始执行巢外任务,主要是觅食和防御。工蚁总寿命尚不明确,但可能在数周至数年之间。黄蜂和蜜蜂的工蚁通常存活3-10周。除年龄相关的行为变化外,某些蚂蚁物种存在两种工蚁阶级(均为不育雌性):兵蚁和普通工蚁。兵蚁通常体型更大,头部具有用于防御性分泌物的颚或腺体,专司群体防御。

不同阶级(雌蚁、工蚁、兵蚁)的雌性通常无遗传差异;阶级分化取决于幼虫发育期间的环境条件。例如在Lasius中,幼虫发育为雌蚁或工蚁似乎与营养、温度和产卵雌蚁年龄等因素有关。蜜蜂(honeybees)雌蚁可通过化学信号抑制新雌蚁发育,阻止工蚁为幼虫提供发育为雌蚁所需的特殊食物“蜂王浆(Royal Jelly)”。

真社会性(eusociality)的经济学

在讨论可能促进真社会性(eusociality)演化的因素之前,有必要回顾如何通过第11章所述的亲缘选择理论(kin selection theory)和汉密尔顿法则(Hamilton's rule)来表述这个问题。汉密尔顿法则指出,当r B-C>0时利他行为可能被自然选择青睐,其中C是行为者的代价,B是接受者的收益,r是行为者与接受者的遗传相关度。这种"利他基因持有者间定向实施利他行为可能被选择"的理论,是目前对利他现象唯一合理的解释。因此,要解释真社会性,我们必须确定哪些因素导致了互动个体间足够高的遗传相关度(r),以及帮助养育其他个体后代而非独立繁殖所获得的高收益/成本比(B/C)。接下来三节将探讨可能影响r、B和C的因素。

真社会性的演化路径

本节将探讨不育阶级可能演化的两种路径。这些假说涉及进化历史,因此无法通过直接实验验证。事实上,两种路径都涉及现存"原始真社会性"膜翅目(Hymenoptera)中观察到的中间形态,因此这两个假说试图从现有模式推导进化历史。

第一种可能的真社会性演化路径是通过后代成熟后留在出生巢穴,转而帮助母亲而非独立繁殖。这被称为亚社会路径(subsocial route),在部分"原始真社会性"物种中可观察到中间形态,例如Polistes paper wasps和Stenogastrinae hover wasps。第二种可能路径是通过多个雌性共同建立巢穴,称为类社会路径(parasocial route)。在最原始的社会形态中,每个雌性会产下自己的卵并抚育自己的后代,但可能演化为一个雌性获得支配地位,其他个体成为其工蚁的状态。共享建巢现象也在多个原始真社会性物种中被观察到,例如allodapine bees和其他paper wasps。在白蚁中,这两种路径还分别涉及帮助父亲或兄弟。

如何验证这两种替代假说?这需要通过比较研究方法,观察不同类型社会群体的分布并将其映射到系统发育树上。现有证据表明,真社会性是通过亚社会路径演化而来的。在膜翅目(Hymenoptera)中,没有文献记载类社会繁殖是专性不育阶级演化祖源的案例(Bourke & Franks, 1995; Boomsma, 2007; Hughes et al., 2008)。此外,在考察同物种内两种巢穴类型共存的情况时,就放弃自身繁殖的程度而言,亚社会群体中的帮助者往往比类社会群体更具利他性(Reeve & Keller, 1995)。在白蚁中,工蚁和兵蚁都是特化的幼体,符合亚社会路径的预期,且没有证据显示生殖个体会在群体间迁移以实现类社会繁殖。此外,类社会路径也与现有支持"单配偶制(monogamy)在真社会性演化中起关键作用"的证据相矛盾,这点后文将详细讨论。

单倍二倍性假说

真社会性的典型代表当属膜翅目(Hymenoptera)。尽管它们仅占所有昆虫物种的约6%,但膜翅目中真社会性的演化次数远超其他分类群(Crozier, 2008)。Bill Hamilton(1964, 1972)首次提出,这可能源于膜翅目具有演化不育阶级的遗传倾向。其特殊机制是单倍二倍性(haplodiploidy):雄蜂从未受精卵发育而来是单倍体,而雌蜂由正常受精卵发育为二倍体。

一个单倍体(haploid)雄性不通过减数分裂形成配子,因此他的所有精子在遗传上都是相同的。这意味着他的每个女儿都会获得相同的基因组成,构成她总二倍体(diploid)基因组的一半。如果父亲是二倍体,雌性与其姐妹共享任一特定基因的概率为50%,但在单倍体父亲的情况下,她必定共享所有基因(假设母亲只交配一次)。膜翅目(Hymenoptera)雌性的另一半基因来自其二倍体母亲,因此她与姐妹共享母亲任一基因的概率为50%。若我们考虑姐妹间总体亲缘程度,会得出一个显著结论:她们的一半基因组始终相同,另一半有50%的概率共享,因此总亲缘系数为0.5+(0.5×0.5)=0.75。换言之,由于单倍二倍性(haplodiploidy),全姐妹间的亲缘关系比正常二倍体物种中亲代与子代的关系更紧密。膜翅目(Hymenoptera)的蚁后/蜂后是二倍体,因此与子代的亲缘系数为常规的0.5(\mathrm{Box~13.1},表13.1)。因此,不育的雌性工蜂通过养育有生育能力的姐妹,比自身突然具备生育能力并产下女儿能获得更大的遗传收益!

这种特性对利他行为(altruism)演化的潜在影响可通过汉密尔顿法则(Hamilton’s rule)阐明。若以失去和获得的子代数量衡量成本与收益,则汉密尔顿法则(Hamilton’s rule)可表示为:

B/C > r与自己子代/r与受益者子代

若比较工蜂产下女儿(r_{daughter}=0.5)或帮助养育姐妹(r_{sister}=0.75)的相对优势,则只要B/C>2/3,汉密尔顿法则(Hamilton’s rule)即成立。换言之,若工蜂通过帮助母亲繁殖能额外养育略多于每三个后代,而她本可以独自抚育两个后代,则其获得利益。此处的关键在于所需的B/C比率需<1,因此即使帮助行为的效率低于抚育自身后代,不育工蚁(sterile worker)仍可能演化!相比之下,在二倍体中,全同胞(full siblings)与后代的亲缘度均为r=0.5,因此需要满足B/C>1。换句话说,若一个二倍体个体能通过帮助行为以略多于一个同胞替代自身失去的一个后代,则帮助行为是合算的。

框13.1 计算单倍二倍性物种中的亲缘系数r

总体要点

雄性由未受精卵发育而来,故为单倍体(haploid);雄性的所有精子遗传相同,因此通过父亲共享基因拷贝的概率为1。雌性由受精卵发育而来,故为二倍体(diploid);由于减数分裂(meiosis),通过母亲共享基因拷贝的概率为0.5。

方法

绘制谱系图,通过近期共同祖先连接两个个体。确定个体A与个体B的亲缘系数时,沿路径绘制从A指向B的箭头,并在路径的每个连接处标注共享基因拷贝的概率。

示例

(a) 姐妹–姐妹

雌性一半基因来自父亲;与姐妹共享任一这类基因拷贝的概率为1。另一半来自母亲;共享任一这类基因拷贝的概率为0.5。

通过母亲=(0.5×0.5)+通过父亲=(0.5×1);r=0.75

(b) 姐妹–兄弟

雌性仅通过母亲与兄弟相连,因兄弟由未受精卵发育而来。她一半基因来自母亲,共享任一这类基因拷贝的概率为0.5;另一半来自父亲,共享概率为0。

通过母亲(0.5×0.5)+通过父亲(0.5×0);r=0.25

(c) 兄弟–兄弟

雄性所有基因来自母亲。与兄弟共享特定基因拷贝的概率为0.5。

通过母亲(1×0.5);r=0.5

(d) 兄弟–姐妹

雄性所有基因来自母亲。与姐妹共享特定基因拷贝的概率为0.5。

通过母亲(1×0.5);r=0.5

需注意单倍二倍性(haplodiploidy)可导致亲缘系数不对称。例如,兄弟与姐妹的亲缘系数(r=0.5)高于姐妹与兄弟的亲缘系数(r=0.25)(对比b与d)。

| 母亲 | 父亲 | 姐妹 | 兄弟 | 儿子 | 女儿 | 姐妹的儿女 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 雌性 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.375 |

| 雄性 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.25 |

| # 表13.1 单倍二倍体物种(haplodiploid species)中近亲间的

亲缘度(假设雌性只交配一次。 | |||||||

但遗憾的是,事情并非如此简单。Robert Trivers和Hope Hare(1976)指出汉密尔顿的单倍二倍体假说(haplodiploidy hypothesis)未必成立,因为单倍二倍体(haplodiploidy)也会导致雌性与兄弟的亲缘度降低。具体而言,雌性与兄弟的亲缘度仅为0.25,因为其50%来自父亲的基因与兄弟共享的概率为零,而另一半基因的共享概率为50%:0.5×0.5=0.25(框13.1)。关键在于,我们需要比较养育子女与养育兄弟姐妹的相对价值,而非仅比较姐妹与女儿。假设蚁后(queen)按费雪氏等投资理论(Fisher’s theory of equal investment)(第10章)预期,生产等量的雄性和雌性繁殖个体(drone和queen),则工蚁对其兄弟和姐妹的平均亲缘度仅为0.5(0.75与0.25的平均值),与其离家独自生育后代对自身子代的亲缘度完全相同。这种对兄弟亲缘度的降低恰好抵消了对姐妹亲缘度升高的收益,表明单倍二倍体(haplodiploidy)并无助益(即仍需满足B/C>1,与二倍体情形相同)。

Trivers和Hare提出,若工蚁倾向于养育更多蚁后(姐妹)而非雄蚁(兄弟),则单倍二倍体假说仍可成立。由于工蚁与姐妹的亲缘度高于兄弟(表13.1),相比于雄性,其更倾向于养育更多蚁后。具体而言,如后文将述,从工蚁视角看,繁殖个体的演化稳定策略(evolutionarily stable strategy, ESS)性比应为3雌:1雄。在此雌性偏斜性比下,工蚁对蚁后后代(offspring of the queen)的平均亲缘度为(3/4×3/4)+(1/4×1/4)=5/8。该值表示对姐妹的亲缘度乘以姐妹占育幼(brood)的比例,加上对兄弟的亲缘度乘以兄弟占育幼的比例。代入汉密尔顿法则(Hamilton’s rule),B/C的临界值为1/2/5/8=4/5。换言之,工蚁无需为每损失一个潜在后代而养育略多于一个同胞,而是需为每牺牲五个后代养育略多于四个同胞。因此,若性比偏向雌性,单倍二倍体(haplodiploidy)似乎能促进帮助行为的演化(即临界B/C<1)。

然而,此推论仍过于简化。要理解原因,需引入雄性与雌性价值(value)的概念,即二者对未来世代基因库(gene pool)的贡献比例。当性比为3:1(雌:雄)时,雄性的预期繁殖成功率(expected reproductive success)——或其作为制造孙代(grandchildren)的机器价值——是雌性的三倍。若考虑此因素,养育同胞与后代的收益需计算为(数量×价值×亲缘度)。以群体整体性比为3:1为例(适用于后代与同胞的平均性比),可得以下结果:

帮助养育一个同胞:

(3/4×1×3/4)+(1/4×3×1/4)=12/16

养育一个后代:

(3/4×1×1/2)+(1/4×3×1/2)=12/16

(每行第一个括号对应雌性,第二个对应雄性。因此,顶行的第一个括号表示‘四分之三的同胞为雌性,其价值为一且亲缘系数为四分之三’。)因此,当种群性别比设定为每只雄性对应三只可育雌性时,帮助行为的临界值为B/C>(12/16)/(12/16)=1,与二倍体物种相同!换言之,当种群整体性别比偏向雌性以反映单倍二倍体(haplodiploidy)系统下帮助者的最适条件时,单倍二倍体并未赋予帮助行为优势:对雌性更高的亲缘系数被雄性更高的价值所抵消(Trivers & Hare, 1976; Craig, 1979)。

那么单倍二倍体究竟能否促使帮助行为的演化,还是完全无关?Trivers和Hare(1976)认识到上述复杂性,并提出如果雌性偏倚的发生方式不会过度降低雌性价值,仍可能有利于帮助行为。当巢内性别比偏向雌性而种群整体性别比未偏倚时,这种情况可能出现。例如,若巢内性别比偏倚为3:1而种群性别比为1:1,雄性和雌性价值相等,此时可回归基于亲缘系数的简单B/C计算,得出B/C>4/5。当工蜂(worker)对性别比的控制通过种群扩散或导致“分裂性别比(split sex ratios)”的其他机制实现时,这种情况可能发生——部分巢内产出相对过剩的雌性,而其他巢内产出相对过剩的雄性(Trivers & Hare, 1976; Seger, 1983; Grafen, 1986)。

然而,即便存在这些机制,仍存在两个潜在问题。首先,雌性偏倚巢中帮助行为价值的提升会被雄性偏倚巢中帮助行为价值的降低所抵消(Gardner et al., 2012)。关键在于,若某突变导致帮助行为的质量或数量增加,其在雌性偏倚的巢中会被正向选择,但同时也需考虑其在雄性偏倚的巢中会被负向选择(Gardner et al., 2012)。其次,上述计算假设任何潜在工蜂若独立繁殖,也将产出同等雌性偏倚的同性比。由于种群性别比偏向雌性,雄性价值高于雌性,因此独立繁殖的雌性将被选择仅产雄性子代。雄性生殖价值的提升意味着雄性子代比雌性偏倚的同胞混合更具价值(J. Alpedrinha et al., 未发表)。极端情况下,若性别比偏倚为3:1(雌性占优),则抚育雄性的收益为\left(1×3×1/2\right)=3/2,因此帮助行为的临界值为B/C>\frac{3/2}{12/16}=2。这是二倍体物种值的两倍,表明当工蜂对性别比的控制在种群中扩散时,由此产生的种群雌性偏倚可能反向选择单倍二倍体中的帮助行为!因为这使得雄性比雌性偏倚的同胞混合更具价值。单倍二倍体对真社会性(eusociality)演化的影响尚无定论,这仍是一个争议领域。

让我们总结单倍二倍体假说(haplodiploidy hypothesis)复杂的利弊。Hamilton(1964, 1972)的单倍二倍体假说认为,单倍二倍体系统会导致对同胞的亲缘系数高于对子代的亲缘系数,从而形成有利于真社会性演化的遗传倾向。然而,1970年代的研究表明情况并非如此简单——对姐妹亲缘系数的增加会被对兄弟亲缘系数的减少完全抵消。偏倚性别比无法挽救单倍二倍体假说,除非存在“分裂性别比”,但即便如此它们也可能并未发挥重要作用,甚至可能阻碍真社会性的演化。因此,总体而言,单倍二倍体假说可能只是转移注意力的错误线索。相反,我们必须转向交配系统和生态学方面,以解释为何真社会性在膜翅目(Hymenoptera)中多次起源。此外,需注意勿将单倍二倍体假说与亲缘选择(kin selection)混淆(如Wilson & Hölldobler, 2005)。真社会性的亲缘选择解释并不依赖单倍二倍体假说,后者仅是解释为何真社会性在单倍二倍体中更易演化的一个提议。

单配制假说

许多学者提出,单配偶制(monogamy)在真社会性(eusociality)的进化中可能具有重要意义。其原理在于,若蚁后(queen)进行多次交配,则会降低其后代间的亲缘关系(图框13.2;图13.4),从而减少汉密尔顿法则(Hamilton's rule)中的r值,使其更难以满足。然而Koos Boomsma(2007,2009)首次指出单配偶制不仅是辅助因素,更是关键前提!Boomsma特别强调严格终身单配偶制的作用,即雌性一生仅与单一雄性交配。

单配偶制使潜在工蚁(worker)与自身后代及母系后代(同胞)的亲缘度相等(r=0.5)。此时,任何对抚养同胞而非自身后代的微小效率优势(\ B/C>1\)都将促进合作行为,若此优势能持续多代不间断,最终可能演化出真社会性(图13.5)。该原理对单倍二倍体(haplodiploid)和二倍体(diploid)物种均适用。相反,即便存在低概率的多次交配,也会使潜在工蚁与自身后代的亲缘度更高。这种情况下,需要显著更高的效率优势(\langle B/C\gg1;图13.5)才能维持付出代价的互助行为。在群体生活确立之前(允许特化的合作行为与劳动分工演化),B/C比值难以显著超过1。例如,喂养同胞不太可能比等量喂养自身后代产生大得多的收益。因此,缺乏严格单配偶制的种群甚至无法启动真社会性演化,尽管合作繁殖(cooperative breeding)等松散形式仍可维持。

图框13.2 雌性多次交配时单倍二倍体物种的亲缘系数r

当单倍二倍体蚁后与多个雄性交配时,会降低其女儿与姐妹的亲缘度,但与兄弟的亲缘度不变。计算方法同图框13.1,唯一区别是假设雌性与大量雄性交配,子代成为半同胞(half-siblings),仅通过母系共享基因。

示例

(a) 姐妹-姐妹

雌性半数基因来自父方;其姐妹因有不同父方,共享这些基因的概率为零。另一半基因来自母方;共享任一基因拷贝的概率为0.5。

通过母方 \cdot=(0.5×0.5)+\mathrm{Via}\mathrm{father}=(0.5×0);r=0.25

(b) 姐妹-兄弟

雌性仅通过母方与兄弟关联(因兄弟由未受精卵发育)。其半数基因来自母方;共享任一基因拷贝的概率为0.5。另一半基因来自父方;共享概率为零。

通过母方 (0.5×0.5)+\mathrm{Via} 父方 (0.5×0);\mathrm{r}=0.25

雄性个体与姐妹及兄弟的亲缘度与图框13.1(b部分)相同,因其所有基因均来自母方。

(c) 姐妹-侄子(或侄女)

雌性与其姐妹共享0.25基因,而姐妹将半数基因传递给其子代。

通过姐妹繁殖 =(0.25×0.5);r = 0.125

对许多真社会性物种终身单配偶制的观察支持该假说(Boomsma,2007)。多数白蚁默认终身物理单配偶制,蚁后建巢时与单一雄蚁结合并终生相伴。许多蚂蚁、蜜蜂和黄蜂具有功能等效的终身单配偶制形式:蚁后交配后雄蚁死亡,其精子被蚁后终生使用(某些案例超过30年)。但某些社会性昆虫(如蜜蜂)确实存在多次交配现象,雌性婚飞时可与10-20只雄蜂交配,因此我们仍需对Boomsma假说进行更严谨验证。

Bill Hughes及其同事通过收集267种膜翅目(hymeopteran)物种的雌性交配频率数据完成了这项工作。在这些物种中,大多数实行单配制,但约四分之一表现出不同程度的多重交配。Hughes等人(2008)随后将这些数据映射到系统发育树上,并发现两个重要结果。首先,在他们研究的所有独立向真社会性过渡的类群中,单配制似乎是祖先状态(图13.6)。这表明单配制首先出现,提供了高亲缘度(high relatedness),随后当生态条件导致持续有利的B/C比值时,真社会性得以演化。在等翅目(termites)和栖海棉虾类(sponge-dwelling shrimps)等其他真社会性类群中也发现了单配制作为真社会性演化祖先状态的相同模式(Boomsma, 2007; Hughes等人, 2008; Duffy & Macdonald, 2010)。

Hughes等人(2008)发现的第二个结果是:所有多重交配案例都出现在已演化出阶級制度的衍生支系中。在这些案例中,多重交配导致的亲缘度降低并未引发真社会性消失,因为工蚁已丧失交配能力和完全实现生殖潜能的可能性。此外,这些物种还演化出劳动分工和特化的助人行为,可能赋予其显著的B/C比值,使得即使亲缘度(r)降低时仍能满足汉密尔顿法则(Hamilton’s rule)。

图13.4 工蜂与其姐妹和兄弟的亲缘度(relatedness),与其母亲(蜂后)交配次数的关系。工蜂对姐妹的亲缘度从0.75下降到0.25,而对兄弟的亲缘度始终为0.25(框13.1和13.2)。 多数社会性昆虫实行单配制……但并非全部

图13.5 单配制(monogamy)为真社会性(eusociality)铺平道路。(a) 单倍二倍性假说(haplodiploidy hypothesis)依赖于个体对同胞的亲缘度高于对子代,使得同胞比子代更有价值。如最初设想,这似乎主要是一个误导性线索。(b) 单配制假说强调,若个体对同胞和子代的亲缘度相等,即使养育同胞的效益(B)仅略微但持续超过成本(C),也会转化为助人行为的持续选择优势。(c) 若无严格单配制,个体对子代的亲缘度高于对同胞,因此需要巨大的效益优势才能使养育同胞行为被选择。改编自West和Gardner(2010)。

图13.6 膜翅目(Hymenoptera)中单配制与真社会性演化的关系。展示了已获得雌性交配频率数据的真社会性膜翅目系统发育树。每个独立的真社会性起源事件用不同颜色标注。表现出高程度(即专性)多雄交配(polyandry,>2配偶)的支系用红色实线标注,表现出兼性低程度多雄交配(多数单配偶但部分个体与2-3只雄蜂交配)的支系用红色虚线标注,完全单雄交配(monandrous)的属用黑色实线标注。Allodapine蜂类的交配频率数据暂缺。改编自Hughes等人(2008)。从上至下图片:Microstigmus comes由R. Matthews拍摄;Lasioglossum malachurum由C. Polidori拍摄;Apis mellifera由F.L.W. Ratnieks拍摄;Liostenogaster flavolineata由J. Fields拍摄;Polistes dominulus和Diacamma sp.由W.O.H. Hughes拍摄。

合作的生态效益

单配制假说展示了潜在帮助者与其协助养育的后代(全同胞)间如何维持持续高亲缘度(r=0.5)。然而,合作和真社会性的产生还需要生态条件导致足够高的效益/成本比(benefit/cost ratio)使合作具有价值。具体而言,雌性养育同胞的效益需超过养育自身子代的成本(B/C>1)。本节将讨论三个被认为至关重要的生态因素:生命保险(life insurance)、堡垒防御(fortress defence)和食物分布(food distribution)。

生命保险的效益

Dave Queller (1989, 1994) 指出,在具有长期亲代抚育阶段的物种中(如蚂蚁、蜜蜂和黄蜂),帮助行为可能作为某种“中国人寿”被自然选择青睐。若独居雌性在育雏期死亡,依赖其照料的子代将全部死亡。然而,若该雌性作为群体成员共同育雏,其死亡不会导致子代死亡,因为其他成员会继续提供育雏照料。因此,作为群体成员,雌性至少能获得部分“保障适合度回报(assured fitness returns)”。理论上,这种优势可能使帮助其他个体繁殖比独自繁殖更有利。为量化这种“保险效应(insurance effect)”的重要性,Raghavendra Gadagkar (1991) 研究了群居黄蜂Ropalidia marginata。该物种从卵到成体的发育期平均为62天,单个繁殖雌性能存活62天的概率仅为0.12,因此其通过独居筑巢获得的预期繁殖成功率并不高。实际上,Gadagkar估算群居筑巢可使Ropalidia marginata雌性的预期成功率提高3.6倍!这显然远高于单配制(monogamy)情形下略高于1.0的理论阈值。

Jeremy Field及其同事通过实验验证了保险效应的重要性。在Gadagkar收集的观测数据中,无法排除其他混杂因素在有/无帮手(helpers)的巢间存在差异的可能性。例如,低质量雌性可能更难吸引帮手,导致育雏存活率降低,这与帮手效应无关。为避免这类潜在问题,Field等(2000)通过实验从热带蜂Liostenogaster flavolineata巢中移除帮手。他们发现移除帮手会减少观察期内被抚育至大型幼虫阶段的小型幼虫数量,但移除后保留更多帮手的群体仍能抚育更多幼虫(图13.7)。总体数据表明,雌性通过帮助而非独立繁殖可使成功抚育的子代数量增加2.4倍,这同样显著高于1.0的阈值。

图13.7 热带蜂L. flavolineata的寿险机制。小型幼体成功发育为大型幼虫的数量与(a)移除后的群体大小及(b)移除前的群体大小的关系。数据显示对照组(深蓝)与移除组(浅蓝)巢穴。引自Field等(2000)。经Nature出版集团许可转载。标记彩色斑点的雌性照片,摄影© Maurizio Casiraghi。

堡垒防御(fortress defence)的益处

留守出生巢并帮助守护宝贵资源带来的潜在收益也可能促进真社会性的演化。这种“堡垒防御”优势在栖息于受保护、可扩展的食源场所的物种中尤为重要,例如白蚁的木质巢道、社会性蚜虫和蓟马的植物虫瘿、菌甲虫(ambrosia beetles)的菌圃以及海绵虾(sponge-dwelling shrimps)的海绵住所。留守出生“堡垒”可避免迁移相关的死亡风险,且由于食物就地可得,几乎无需喂养照料,这使得首批特化工蚁(workers)通常演化为专职防御的兵蚁(soldiers)(图13.1 & 13.2)。

Emmett Duffy及其同事测试了Synalpheus属海绵共生虾类中堡垒防御(fortress defence)的优势。该属中的每个物种似乎都特化于在一种或少数几种海绵体内生活并取食。在海绵体内,个体以社会群体形式生活,其社会结构的类型因物种而异:从异性配对到多繁殖者的群体,再到包含单一虾后和300多名不育工虾的真社会性(eusocial)群体。由于很少有捕食者能进入海绵的狭窄管道,资源竞争的最大压力似乎来自同种或近缘种的个体。这种领地竞争非常激烈,所有物种都具有领地性,并配备用于交流和战斗的战斗螯。当入侵个体试图进入已被占据的海绵时,本地虾群会突然开始同步敲击螯肢,产生持续数十秒的独特噼啪声(Tòth & Duffy, 2004)。这种"协调敲击"(coordinated snapping)似乎用于警告入侵者离开,也解释了为何这些物种有时被称为"鼓虾"。若堡垒防御在促进海绵共生虾类合作中起重要作用,则可预测真社会性相较于低社会性物种能增强获取、防御和保留有限宿主资源的能力。Duffy和MacDonald(2010)通过研究伯利兹地区物种社会性与虾类丰度的相关性验证了这一假说。与堡垒防御的作用一致,他们发现真社会性物种比非社会性姊妹种更丰富,占据更多海绵且宿主范围更广(图13.8)。理想情况下,该假说还应通过操控宿主可获得性或虾密度的实验进一步验证。

图13.8 海绵共生虾类的堡垒防御。基于20个物种数据绘制,显示系统发育独立比较的相对丰度与社会性程度的独立比较。来自Duffy和MacDonald(2010)。经英国皇家学会许可。照片显示虾类Synalpheus regalis中的非繁殖工蚁。照片© Emmett Duffy。

关于堡垒防御作用的实验证据来自William Foster对瘿蚜Pemphigus spyrothecae的研究。在真社会性蚜虫中,存在专门防御群体免受瓢虫和食蚜蝇幼虫等昆虫捕食者的兵蚁阶级(图13.1e;Stern & Foster, 1996)。Foster(1990)通过操控瘿内蚜虫组成,使其包含十只兵蚁或十只非兵蚁,然后引入单个捕食者。结果显著——在有兵蚁的群体中,捕食者通常被消灭并损失少量兵蚁,而在非兵蚁群体中捕食者存活且所有蚜虫通常被杀死取食。有观点认为瘿蚜可能因克隆繁殖而倾向形成真社会性,此时与同胞的亲缘度由r=1给出。但关键在于潜在工蚁对同胞与自身后代的亲缘度等同,因此仍需满足B/C>1(与单配制情况相同)。

<html><body><table><tr><td>特征</td><td>堡垒防御者</td><td>生命保险者</td></tr><tr><td>分类群</td><td>Thrips, aphids, beetles, termites (及海绵共生虾类)</td><td>Ants, bees, wasps</td></tr><tr><td>社会生活主要优势</td><td>高价值可防御资源</td><td>成虫寿命重叠以提供长期育幼</td></tr><tr><td>食物</td><td>巢内或受保护场所</td><td>巢外</td></tr><tr><td>幼体</td><td>活跃,自食并可能工作</td><td>无助,需喂养且不工作</td></tr><tr><td>非社会祖先</td><td>不必然具亲代抚育</td><td>高度亲代抚育</td></tr><tr><td>首个特化阶级</td><td>士兵</td><td>觅食者</td></tr><tr><td>群体规模</td><td>通常较小</td><td>常较大</td></tr><tr><td>生态成功度</td><td>通常有限</td><td>极度成功</td></tr></table></body></html>

Dave Queller和Joan Strassmann(1998)提出社会性昆虫可根据社会性主要生态效益分为两类:生命保险(life insurance)型或堡垒防御型。表13.2列出了这两类群及其定义特征。

食物分布

多位研究者提出,驱动鼹形鼠(mole-rat)合作行为与真社会性(eusociality)进化的主要因素可能是食物分布(Jarvis et al., 1994)。鼹形鼠是小型非洲啮齿类动物,终生生活在地下,通过挖掘隧道寻找植物的地下贮藏器官(根与块茎)作为食物来源。鼹形鼠包含独居物种、群居物种(最大群体规模约15只)以及两种真社会性物种——裸鼹鼠(Heterocephalus glaber)与达马拉兰鼹鼠(Fukomys damarensis)(最大群体规模分别约为300只与40只;图13.9)。在这些真社会性物种中,群体内仅有一对个体进行繁殖。其他雌性卵巢发育不全,雄性虽然可能具有活性精子,但显然不参与繁殖。

不同物种的栖息地分布暗示了食物分布的可能作用。独居物种栖息于水分供应均衡的中生环境,这使得食物分布更均匀,土壤更湿润且易于挖掘。相比之下,真社会性物种生活在降雨稀少且不可预测的干旱地区。此类栖息地的食物资源呈斑块化分布,使觅食风险增加,而更坚硬的土壤意味着挖掘所需能量成本更高。此外,当发现食物时,其储量通常足以维持群体长期需求。这提示:当食物资源呈斑块分布、难以发现但单次发现量充足时,群居与合作行为可能更有利于高效觅食。Chris Faulkes与同事(1997)通过对12种鼹形鼠的比较研究检验了这一假说。跨物种分析显示,正如预测的那样,群体规模越大与食物密度越低、降雨变异越大相关联。

图13.9 (a)裸鼹鼠"女王"与幼崽;(b)达马拉兰鼹鼠。照片(a)© Neil Bromhall;(b)© Andrew Young。

昆虫社会中的冲突

本章前几节中,我们探讨了亲缘选择理论(kin selection theory)如何解释社会性昆虫中不育工蚁阶层的进化。然而,该理论也预测了冲突可能发生的情形。关键在于:当亲缘系数(relatedness)大于零时存在合作潜力,但只要其小于1.0,冲突的可能性也同时存在——因为自然选择可能偏向于个体获取不成比例的繁殖成功率。本章后续部分将讨论膜翅目(hymenoptera)社会性昆虫群体内产生冲突的两个领域:性比(sex ratio)与雄卵生产权。我们的核心问题是:"在存在女王与工蚁阶层的条件下,女王与工蚁如何最大化自身对下一代的遗传贡献?"换言之,冲突何时产生、如何解决,以及谁将胜出?在这两个研究领域中,我们将发现亲缘选择理论对冲突产生条件作出了明确预测,冲突的具体形式取决于单双倍体遗传系统(haplodiploid genetics)导致的不对称性,且这些预测得到了大量实证支持。

社会性膜翅目中的性比冲突

Queen–worker冲突

第10章中我们讨论了自然选择如何促使个体根据环境条件调整子代性别。现在让我们从膜翅目社会性昆虫女王的视角考察性比的选择压力。

女王与儿子和女儿的亲缘系数相同(r=0.5),因此根据费希尔(Fisher)的均衡投资理论,她应生产等量的雄性与雌性繁殖后代(第10章)。更准确地说,女王的进化稳定策略(ESS)是对两性进行均等投资。例如,若培育女王所需资源是培育雄蜂的两倍,则女王应生产两倍于女王的雄蜂数量。需强调的是,这里讨论的是对繁殖后代的均等投资,而非不育工蚁。回忆第10章的论点:50:50性比之所以稳定,是因为雄性与雌性的期望繁殖成功率相等。因此,性比讨论仅适用于繁殖个体。

Now for the twist: because workers are more related to their sisters (r = 0.75) than to their brothers (r = 0.25), they would rather rear a higher proportion of sisters. But how much bias in favour of reproductive sisters should they show? Once again we search for the ESS sex ratio, this time from the workers’ point of view. If the workers rear too many sisters then the sex ratio in the population will become so female biased that a drone will have very much greater reproductive success than a queen. It turns out that the stable sex ratio for the workers is a 3:1 investment in favour of reproductive females (Trivers & Hare, 1976). When female reproductives are exactly three times as common as males, drones have three times the expected success of queens because on average each drone has three times the chance of finding a mate. From the workers’ point of view this would exactly compensate for the fact that brothers are only one third as closely related as are sisters: a worker expects to get three nieces or nephews from her brothers for every one she gets from her sisters. Nieces and nephews on her sister’s side are three times as closely related to her, so the total gain per unit investment via brothers and sisters is the same.

To summarize, the queen prefers an equal investment in male and female reproductive offspring, but the workers prefer a ratio biased 3:1 in favour of females. There is a direct conflict of interest over the sex ratio between workers and the queen. Who wins? And how?

工-后冲突的检验

Robert Trivers和Hope Hare(1976)试图通过分析21种蚂蚁中雄性子代与雌性子代的干重投资比例(比单纯数量统计更准确)来验证究竟是蚁后还是工蚁获胜。选择这些蚂蚁物种是因为它们符合假说成立的条件(单配偶制,仅有一个蚁后)。尽管数据存在相当大的离散性,Trivers和Hare发现平均投资比例更接近3:1而非1:1(图13.10)。他们得出结论:工蚁赢得了这场冲突,并成功将性别比例调控至自身的最优值,而偏离了蚁后的最优点。直白地说,工蚁成功地将蚁后作为姐妹与兄弟的生产者进行"养殖"——这与传统观念中工蚁作为从属雌性在不利条件下尽力而为的形象大相径庭!Trivers和Hare认为工蚁之所以获胜,仅仅是因为它们掌握着实际控制权和数量优势:通常数量庞大且负责所有子代的抚育工作,因此能够优先培育新蚁后而非雄蚁。

尽管Trivers和Hare的研究结果令人印象深刻,但一些研究者指出了数据分析与解释中存在的若干潜在问题。其中一个问题是雌性偏倚的性别比例(sex ratio)也可能由其他原因引起,例如局部配偶竞争(local mate competition)或局部资源竞争(local resource competition)(Alexander & Sherman,1977),如第10章所述。尽管这些替代性解释后来被驳斥(Nonacs,1986;Boomsma,1991),但跨物种数据不太可能为工蚁(worker)控制性别分配(sex allocation)提供决定性证据的观点也逐渐清晰。此后,针对不同巢群(colony)间性别比例变异的种内研究提供了更有力的证据。

分裂性别比(split sex ratios)

当观察单个巢群而非物种水平产生的性别比例时,常发现某些巢群倾向于生产全部或主要为雄性(雄蜂,drones),而其他巢群则倾向于生产全部或主要为雌性(新生带翅蚁后;通常称为gynes)。Koos Boomsma和Alan Grafen(1990,1991;Boomsma,1991)证明,当工蚁控制性别比例且不同巢群间的亲缘关系结构(relatedness structure)存在差异时,可以预测这种"分裂性别比(split sex ratios)"现象。

亲缘关系结构在巢群间变化的一个原因是蚁后(queen)交配次数的差异。我们之前的论点——工蚁倾向于支持雌性偏倚的3:1投资比例——基于蚁后仅交配一次的假设,这导致工蚁与姐妹的亲缘度(r=0.75)是兄弟(r=0.25)的三倍。如果蚁后多次交配(multiple mating),工蚁的进化稳定策略(ESS)将如何改变?当蚁后多次交配时,工蚁通过母系共享基因仍与兄弟保持r=0.25的亲缘度(框13.1)。然而,多次交配会降低工蚁与姐妹的亲缘度,因为通过父系共享基因的概率降低(图13.4)。极端情况下,若两个姐妹由不同雄蚁授精(半姐妹,half-siblings),她们的亲缘度仅为r=0.25,即母系亲缘度(r=0.25)与父系亲缘度(r=0)之和(框13.2)。

现在考虑部分巢群蚁后单次交配而其他巢群多次交配的后果。关键假设是工蚁能识别本巢蚁后的交配次数——相关证据将在后文提供。在单次交配的巢群中,工蚁应倾向于支持雌性偏倚的3:1性别比例。相反,在多次交配的巢群中,工蚁与姐妹的亲缘优势(relatedness advantage)被削弱,因此更平衡的性别比例受到青睐。但问题因需考虑种群水平的影响而复杂化:单次交配巢群的雌性偏倚提高了雄性的相对价值(因每只雄蜂平均能与更多雌蜂交配),这促使多次交配巢群增加对雄性的资源投入。同时,多次交配巢群减少雌性投入会降低生产雄性的价值,从而促使单次交配巢群进一步增加雌性投入。这些效应相互反馈,最终导致进化稳定策略(ESS)表现为:单次交配巢群专产雌性,多次交配巢群专产雄性。

总结这个复杂论点,关键在于蚁后交配次数的巢间差异会导致工蚁对姐妹的亲缘优势程度不同。工蚁可通过条件性地生产能最大化其基因传递效率的子代性别,利用这种"亲缘不对称性(relatedness asymmetry)"的变异。在单次交配巢群中,工蚁与姐妹亲缘度较高,因此最佳策略是专产雌性;在多次交配巢群中,工蚁与姐妹亲缘度较低,因此最佳策略是专产雄性。

最令人惊奇的是,某些蚂蚁的工蚁似乎正是这样做的!Lotta Sundström(1994)研究了芬兰西南海岸附近多个小岛上的木蚁Formica truncorum。她使用同工酶标记物(allozyme markers)测定每只蚁后交配次数,并将其与产生的生殖个体性别比例(sex ratio)相关联。正如Boomsma和Grafen所预测的,她发现单次交配(singly mated)蚁后的群体主要产生雌性,而多次交配(multiply mated)蚁后的群体主要产生雄性(图13.11)。总体而言,Sundström成功解释了群体间性别比例变异的66%。

性别比例冲突的机制

Sundström的结果表明,工蚁首先能统计蚁后的交配次数,其次能操纵性别比例。它们如何实现?一种可能性是通过群体遗传多样性(genetic diversity)的表型线索(phenotypic cue)来估算蚁后交配频率——高变异度提示多次交配,低变异度提示单次交配。Koos Boomsma团队研究了F. truncorum中气味是否作为线索,类似于地松鼠(ground squirrels)通过口腔和背部分泌腺的气味作为亲缘关系线索的方式(第11章)。蚂蚁的"气味"主要由其角质层蜡层中的有机化合物——烃类化合物(hydrocarbons)决定。Boomsma等(2003)假设:若蚁后单次交配,所有工蚁将具有高度相似的烃类特征(hydocarbon profile),因而气味相同;相反,若蚁后多次交配,工蚁的烃类特征将更富多样性,气味各异。因此,通过检测其他工蚁的气味差异,工蚁可估算其蚁后是否多次交配。Boomsma等的研究支持了该假说,多次交配蚁后群体的性别比例与烃类特征变异度呈强相关性(图13.12)。

除了揭示工蚁如何评估蚁后交配频率,Boomsma等的结果还能解释工蚁何时会误判。当蚁后与具有相似烃类特征的雄蚁交配时,性别比例无偏倚或偏向雌性。简言之,若蚁后偶然与两只气味相同的雄蚁交配,其后代气味差异微小,导致工蚁误认为蚁后仅交配一次,从而产生错误性别比例。这优雅地论证了一个普遍问题:信息处理可能限制动物行为的完美程度。

Sundström和Boomsma的研究结果还提出了一个问题:工蚁如何能操纵性别比(sex ratio)以利于自身?蚁后控制着最初产生的子代性别比,因此工蚁必定采取了其他措施。为了确定发生了什么,Sundström及其同事(1996)转向另一种木蚁Formica exsecta,该物种也会根据蚁后交配频率出现分裂性别比(split sex ratios)。他们比较了卵与蛹的性别比,发现虽然在多次交配的蚁后群体中这些比例没有差异,但在单次交配的蚁后群体中,雄性在卵与蛹阶段之间的比例显著下降。这表明工蚁有选择性地忽视或摧毁雄性。消除雄性只是操纵性别比的一种方式;此后还发现了其他方式。例如,在Leptothorax acervorum中,工蚁通过调整发育为蚁后或工蚁的雌性比例来偏倚生殖个体的性别比(Hammond et al., 2002)。这种非破坏性选项可能不适用于F. exsecta工蚁,因为在该物种中工蚁与生殖个体是在不同时间被抚育的。

综上,工蚁被选择来操纵群体中生殖个体的性别比以响应蚁后的交配频率。至少在部分被深入研究的物种中,工蚁似乎通过摧毁雄性或调整发育为蚁后/工蚁的雌性比例实现这一点,导致分裂性别比。这为Trivers和Hare最初的假设提供了有力支持——工蚁通过比他们想象的更复杂的途径赢得了冲突。那么这就是故事的结局吗?不,因为工蚁似乎并非总是获胜——有时蚁后会占上风!

Luc Passera及其团队研究了红火蚁Solenopsis invicta。该物种得名于当第一只攻击的蚂蚁释放信息素后,蚁群会蜂拥而上并集体实施疼痛的蜇刺。这种协同攻击造成的痛感类似于被灼烧,可能通过过度激活免疫系统导致小动物死亡。Passera等人(2001)通过实验将蚁后在产雄和产雌群体间互换,发现群体在交换后产生的性别比可由蚁后的来源群体预测。如果蚁后来自产雌群体,则群体主要产雌,反之亦然,无论宿主群体(工蚁)之前主要产雌还是产雄(图13.13)。这表明在该物种中,蚁后对性别比具有显著控制力!蚁后似乎通过改变雄性卵的比例实现这一点。在某些群体中,它们几乎不产雄性,迫使工蚁只抚育雌性;而在其他群体中,它们仅产少量雌性,迫使工蚁将其抚育为工蚁,而雄性则成为生殖个体。

总体而言,这些结果表明性别比冲突是膜翅目社会性昆虫中持续存在的拉锯战。工蚁似乎常占优势,但并非总是如此。这是当前活跃的研究领域,尚未解决的主要问题是解释"谁获胜"的变异,以及不同参与者如何试图获得优势。

社会性膜翅目中的工蚁监管

在上一节中,我们重点讨论了王与工在性别比例上的冲突。然而,关于雄性后代的产生权问题,工蜂之间以及工蜂与蜂王之间也可能存在分歧。与性别比例问题类似,理解这种冲突的关键同样在于分析由单双倍体遗传系统(haplodiploid genetics)产生的亲缘关系结构。

蜜蜂的工蜂监管

Francis Ratnieks 和 Kirk Visscher 研究了西方蜜蜂(Apis mellifera)中关于雄性后代产生权的冲突。这种冲突的可能性广泛存在于蚂蚁、蜜蜂和黄蜂的多个物种中——虽然工蜂从不交配,但它们能产下未受精的卵,这些单倍体卵将发育为雄性(雄蜂(drone))。基于遗传亲缘度(genetic relatedness),在控制其他变量的情况下,我们可以计算出哪些群体成员会从工蜂产卵中受益。让我们分别分析蜂王、产卵工蜂和其他工蜂的利益关系:

在西方蜜蜂中,蜂王会在婚飞(nuptial flight)期间与10-20只雄蜂交配。假设后代为半同胞(half-siblings)(仅通过母系共享基因),则方框13.2中的亲缘系数(relatedness coefficients)显示:

(1) 蜂王更倾向于自己的儿子而非孙子(工蜂/女儿们的儿子)(r=0.5>r=0.25)

(2) 产卵工蜂更倾向于自己的儿子而非兄弟(蜂王的儿子)(r=0.5>r=0.25)

(3) 其他工蜂更倾向于自己的兄弟(蜂王的儿子)而非侄子(其他工蜂的儿子)(r=0.25>r=0.125)[注意多重交配(multiple mating)会将姐妹间的亲缘度从0.75降低至0.375]

这些分析表明:蜂王会试图抑制工蜂的生殖行为(结论1)。但更有趣的是,虽然工蜂产卵可能被自然选择偏好(结论2),其他工蜂却会被选择来抑制这种生殖行为(结论3)(Woyciechowski & Lomnicki, 1987; Ratnieks, 1988)。

Ratnieks 和 Visscher (1989) 证实了这种"工蜂监督(worker policing)"现象存在于西方蜜蜂中。他们通过实验将蜂王或工蜂产下的雄性卵引入蜂群,发现工蜂卵被迅速移除并取食,而大部分蜂王卵则未被处理(图13.14)。蜂王参与移除的可能性被排除——实验者在放置引入卵的巢脾周围设置了金属网,工蜂可通过而体型更大的蜂王无法进入。虽然具体机制尚未明确,但工蜂可能通过蜂王卵表面的化学信号(chemical cue)进行识别(Martin et al., 2005)。工蜂监督解释了为何在西方蜜蜂等物种中工蜂卵极其罕见(雄性中<0.1%):尽管工蜂具备产卵能力且确实会产卵,但这些卵会被其他工蜂销毁。更广泛地说,工蜂监督现象在被观测到之前就已被理论预测,这为"理论引导新发现"提供了绝佳案例。

亲缘选择理论(kin selection theory)的进一步预测是:当蜂王仅交配一次时,工蜂监督现象不会出现。根据表13.1的亲缘系数,此时结论(1)和(2)仍然成立,但结论(3)不再适用——工蜂将成为全同胞(full sisters)(r=0.75),这意味着工蜂会更倾向于其他工蜂的儿子(侄子)而非蜂王的儿子(兄弟)(r=0.375>r=0.25)。因此,单次交配情况下,工蜂不会监督其他工蜂产下的雄性后代。

图13.14 西方蜜蜂中的工蜂监督现象。 实验性引入蜂群的工蜂卵与蜂王卵存留时间曲线。所有工蜂卵均被快速移除。 (Ratnieks & Visscher, 1989。经Nature Publishing Group许可转载。)照片显示工蜂正在检查并移除(监督)其他工蜂产的卵。 照片© Francis Ratnieks。

Tom Wenseleers 和 Francis Ratnieks (2006a) 通过检验工蜂监管(worker policing)是否在蜂后交配频率更高的物种中更普遍,对48种蚂蚁、蜜蜂和黄蜂进行了比较研究以验证该假说。正如亲缘选择理论(kin selection theory)所预测的,他们发现在蜂后交配更频繁的物种中——因此工蜂与其他工蜂产下的儿子(workers' sons)亲缘关系更低——工蜂监管行为更为普遍(图13.15)。

工蜂监管与强制利他行为

工蜂监管是否会影响工蜂的产卵行为?当监管普遍时,意味着工蜂产下的任何卵都可能被销毁。因此,与投入时间和资源帮助养育蜂后后代相比,这会降低工蜂生产自己儿子的相对收益。另一种理解方式是:监管消除了直接繁殖的可能性,从而降低了合作行为的成本(C)——直接繁殖将失败,因此不如选择帮助行为。Wenseleers 和 Ratnieks (2006b) 在10种蜜蜂和黄蜂物种中测试了该假说,这些物种中通过测量被清除的工蜂产卵比例来估计监管的有效性。结果符合预测:产卵工蜂的比例与监管有效性呈负相关(图13.16)。换言之,监管能有效在亲属间强制利他行为,因为它降低了不育的相对成本!

图13.15 48个物种中工蜂监管水平的变化。图中绘制了工蜂监管行为水平的系统发育独立对比(phylogenetically independent contrasts)与工蜂对蜂后儿子(queen's sons)的亲缘关系对比。在工蜂与其他工蜂儿子(侄子)亲缘关系更低的物种中观察到更高水平的工蜂监管。来自Wenseleers和Ratnieks (2006)。经芝加哥大学出版社许可。照片显示切叶蚁Acromyrmex echinatior的工蜂,该物种存在工蜂监管现象。照片© Alex Wild。

这些结果并未提出替代亲缘选择的利他行为解释,因为工蜂的生殖利他仍然依赖于帮助亲属繁殖的事实。相反,它们展示了诸如监管等强制行为如何通过影响相关收益(B)或成本(C)来促进合作或利他行为。此外,对膜翅目社会性昆虫监管的研究说明了一个普遍观点:不同因素可能参与行为的演化和维持。真社会性(eusociality)最初在蜂后单次交配的物种中演化,这类物种中工蜂监管未被预期。随后,在出现多次交配的谱系中,工蜂监管得以演化,并能在维持真社会性中发挥作用。

超个体

社会性昆虫群体有时被称为"超个体(superorganism)"(Wilson & Hölldobler, 2009)。这是因为群体成员的行为似乎主要为了整个群体的利益,就像多细胞生物体内不同细胞为个体利益而运作。虽然群体内部存在部分冲突,但监管能降低其重要性。此外,许多特征(如觅食、废物清除等)可以完全从群体利益角度理解(即仿佛工蜂试图最大化群体生产力)。然而,"超个体"概念听起来危险地接近Wynne-Edwards提出的群体选择(group selection)思想——我们在第2章已说明该观点是错误的。如何调和这种表面矛盾?

图13.16 监管强化利他行为。在工蜂监管更有效的黄蜂和蜜蜂物种中观察到更低水平的工蜂繁殖。来自Wenseleers和Ratnieks (2006)。经芝加哥大学出版社许可。照片显示普通黄蜂Vespula vulgaris,该物种具有高效的工蜂监管(蜂后多次交配)和低水平的工蜂繁殖。照片© Tom Wenseleers。

Andy Gardner 和 Alan Grafen(2009)通过研究自然选择何时会导致个体行为以最大化群体或种群的适合度(fitness)为目标,从理论上解决了这个问题。他们发现这种情况可能发生,但仅限于限制性条件下:群体内亲缘关系足够高(如一夫一妻制交配的情况),或者监管效率极高,完全消除了更自私行为(如群体内工蜂繁殖)的任何收益(如高水平监管的情况)。因此,考虑到许多真社会性(eusocial)昆虫中存在的高亲缘关系和/或有效监管(尤其是专性真社会性物种),将蜜蜂等物种的群体视为超个体(superorganism)似乎是合理的!这里的关键点在于,在限制性条件下,为群体利益而行为可能被选择,但这并非普遍进化原则——普遍原则是个体应最大化其包含性适应度(inclusive fitness)。

除了裸鼹形鼠(naked mole-rats)可能的例外,脊椎动物中尚未发现不育阶级(sterile castes)的案例,但在其他方面,本章结论与第12章存在密切相似性。例如:在脊椎动物和昆虫中,虽然亚社会性(subsocial)和类社会性(parasocial)合作均存在,但亚社会性合作似乎更为重要,如在长尾山雀(long-tailed tits)和狐獴(meerkats)中观察到的;塞舌尔莺(Seychelles warblers)等物种中的协助者与社会性昆虫中的工蜂在抵御捕食者或寄生虫、协助哺育幼体方面扮演相似角色。

图13.17 鸟类的滥交(promiscuity)与合作。(a)非合作物种的滥交率显著高于合作物种。(b)在合作物种中,滥交率较高的物种中仅有较低比例的巢穴存在协助者。Cornwallis et al. (2010)。经Nature Publishing Group许可转载。照片显示白额蜂虎(white-fronted bee-eater),一种滥交水平较低(6%)的物种,约50%的巢穴有协助者。照片© Erik Svensson。

尽管如此,除了这些相似性外,必然存在关键差异导致昆虫而非脊椎动物进化出不育阶级。

首先,脊椎动物整个种群中严格的终身一夫一妻制似乎难以实现,这降低了协助者与其可能帮助养育的后代之间的亲缘关系。因此,需要合作能产生显著且长期稳定的效率优势(即B/C>>1)才能开启通向真社会性的路径。在长尾山雀等物种中,合作仅在独立繁殖尝试失败时被选择,因此成为协助者的损失较小。通过一项涵盖267种鸟类的比较研究,证实了雌性滥交对延缓脊椎动物合作进化的重要性。Charlie Cornwallis、Ashleigh Griffin及其同事(Cornwallis et al., 2010)表明:(1)滥交率高的物种较少出现合作繁殖;(2)在合作繁殖物种中,滥交程度越高则协助行为越少见(图13.17)。

其次,被认为促进昆虫真社会性进化的两个生态因素对脊椎动物可能远不重要。通过合作养育后代至独立的保险效益(insurance benefits)在脊椎动物中低得多,因为其养育期间的死亡率相对较低。要塞防御(fortress defence)的效益对脊椎动物也较不重要,因为狐獴和塞舌尔莺等物种不生活在受保护且能获取食物的地点,而是需要大范围活动寻找食物。

总结

社会性昆虫中存在不育工蜂,它们从不生育后代,而是帮助养育更年轻的同胞。这初看似乎违背了自然选择应最大化基因传递效率的观点。然而,不育工蜂帮助养育近亲的事实为这种利他行为(altruism)提供了解释。

关于单倍二倍体遗传系统(haplodiploid genetics)是否使个体倾向于成为不育工蚁的争论持续已久。然而,尽管这一观点备受推崇,但似乎主要是个误导。从遗传学角度看,真正关键的因素是严格终身一夫一妻制(strict lifetime monogamy)的需求。一夫一妻制使个体对兄弟姐妹的亲缘度与对后代的亲缘度相等(r=0.5),在这种情况下,只要合作能带来微小的效率优势\left(B/C>1\right),就足以推动物种走上真社会性(eusociality)的进化道路,前提是这种优势能持续多代。

生态因素中对真社会性形成最重要的推动力是生命保险(life insurance)和堡垒防御(fortress defence)。在蚂蚁、蜜蜂和黄蜂中,帮助者(helpers)在母亲死亡后继续完成育幼行为的生命保险(或确保适合度回报)优势可能发挥了重要作用。在蚜虫、甲虫、低等白蚁、蓟马和虾类中,当成功迁移机会较低时,留守帮助利用或防御食物源的堡垒防御优势可能更为关键。

在膜翅目(Hymenoptera)中,单倍二倍体遗传系统导致生殖个体(后蜂与雄蜂)的性别比例冲突,以及谁应生产雄蜂的争议。后蜂与工蜂在性别比例上存在分歧。尽管大量数据显示工蜂常赢得这种冲突,但它们并非总能获胜,也存在后蜂获胜的案例。工蜂之间对谁应生产雄蜂也存在争议,导致部分工蜂产下雄性卵,但这些卵在多数工蜂并非全同胞时会被其他工蜂销毁。这种监督行为(policing)有助于维持群体内的利他不育性。

亲缘选择(kin selection)是解释社会性昆虫合作与冲突的核心理论。具有讽刺意味的是,亲缘选择理论最清晰的量化支持证据,恰恰来自其解释和预测性别比例冲突与雄性生产权争议的能力。原因在于,在这些情境中,仅凭亲缘度(r)即可做出明确预测,而无需过多考虑难以测量的成本(C)与收益(B)的细节。

昆虫与脊椎动物的合作行为比较显示,两者既有相似性(如亚社会性演化路径、巢穴防御、幼体喂养和混交关系的影响),也有差异(如严格终身一夫一妻制、生命保险和堡垒防御在脊椎动物中重要性较低)。

延伸阅读

Strassmann和Queller 2007年综述了影响社会性昆虫合作与冲突的因素,并将其与群体作为有机体的表现程度相联系。针对特定社会性类群的综述包括:蚂蚁(Bourke & Franks, 1995)、蜜蜂(Schwarz et al., 2007)、黄蜂(Gadagkar, 2009)、白蚁(Thorne, 1997; Korb, 2010)、蚜虫(Stern & Foster, 1996)、蓟马(Chapman et al., 2008)、虾类(Duffy, 2003)和鼹形鼠(Bennett & Faulkes, 2000)。Currie等(2010)展示了比较方法如何用于研究人类社会复杂性的演化。

Hölldobler和Wilson(1990)全面阐述了蚂蚁生物学,而Helantera等(2009)讨论了单巢型蚂蚁(unicolonial ants)的生态与演化,其种群可由单一"超级群体"构成。Gordon(1996)探讨了工蚁在个体和群体层面的任务分工差异。Powell和Franks(2007)揭示了蚂蚁个体如何在觅食行为中为群体利益自我牺牲。Mueller等(2005)综述了真菌培育型社会昆虫的农业行为生态学。

Trivers和Hare(1976)开创性地融合理论与数据,建立了行为生态学最成功的量化研究领域——社会性昆虫性别比例冲突。Boomsma(2007, 2009)的论文精辟阐释了一夫一妻制的重要性,极大简化了我们对真社会性演化的理解。Ratnieks等(2006)综述了社会性昆虫中多种冲突的解决机制,包括性别比例、后蜂培育、雄蜂生产、等级制度和后蜂间繁殖冲突。West(2009)第九章专门讨论膜翅目社会性昆虫的性别比例冲突。

讨论主题

- 讨论多胚黄蜂(polyembryonic wasps)和扁形虫是否属于真社会性(Grbic et al., 1992; Crespi & Yanega, 1995; Hechinger et al., 2011)?如何验证你的观点?

- 为何膜翅目所有工蚁均为雌性?

- 讨论真社会性物种中等级决定存在遗传成分的演化意义(Hughes et al., 2003)。

- 鉴于我们对自然种配系统的了解,一夫一妻制假说是否使解释优生社会性变得太容易了?

- 工人生产儿子是帮助还是阻碍通往社会优生的道路(Charnov, 1978)?

- 延长父母照顾可以通过“保险福利”促进安社会性的发展。但是,为什么扩展的父母照顾应该首先发展起来(Field & Brace, 2004呢?

- 为什么用她的一个女儿取代失去的女王会导致性别比分裂(Boomsma, 1991;Mueller, 1991)?

- 性别比例分裂导致一些群落只产生雄性生殖动物(雄蜂)。这意味着与蜂王交配的雄性不会获得生殖成功(单倍体意味着它们只将基因传递给女儿)。雄性对此能做些什么吗(Boomsma, 1996;Sundström & Boomsma, 2000)?

- 工蜂警务发生在一些膜翅目物种中,工蜂与他们的侄子和儿子有同等的亲缘关系。为什么会这样呢?您将如何测试您的想法?

- 比较有利于正常社会性和多细胞性进化的因素(Queller,2000 年;Grosberg 和 Strathmann,2007 年;Herron 和 Michod,2008 年;Boomsma,2009 年)。

- 你将如何实证检验单倍体是否有利于优社会性的进化?

- Nowak et al. (2010) 认为亲属选择理论只提供“假设性解释”,而“没有提供任何额外的生物学见解”来了解社会性昆虫。讨论这一点。

行为生态学导论,就是那个封面是两只阿德利企鹅的经典教材。