系统发育学:修订间差异

| 第105行: | 第105行: | ||

=== 冠轮动物的系统发育 === | === 冠轮动物的系统发育 === | ||

原涡虫纲是并系群。<ref name=":1" /> | |||

=== 泛节肢动物的系统发育 === | === 泛节肢动物的系统发育 === | ||

2025年3月4日 (二) 07:36的版本

这个页面是对近年来分子证据揭示的新系统发育结果的汇总,可以避免你被出题人用“以下哪些是单系群”凌辱。

真核生物的系统发育

真核域为单系群,在魏泰克的真核生物4界中,除动物界为单系群外,另外3界都不是单系。植物界为多系群,其中的褐藻门与其他类群无密切亲缘关系。菌物界也是多系群,其中的黏菌类和卵菌门与真菌类也无密切亲缘关系。组成动物界、植物界和菌物界的各个演化支都嵌在原生生物界的系统树中,使原生生物界成为并系群。因此,魏泰克五界系统严重违背了分子支序学的单系原则。

经过30多年的分子研究,生物学界已经识别出了一些支持率很高的真核生物演化支,主要有根足类、囊泡虫类、茸鞭类(不等鞭毛类)、定鞭类、隐藻类、红藻类、绿色植物、变形虫类以及包括真菌和多细胞动物在内的后鞭毛生物,此外还有许多较小的演化支。[1]

古虫类

古虫类(Excavata)包括滤虫类、眼虫类、筑波虫类、雅各巴虫类、四鞭虫类、马拉维单胞虫类等多个演化支,它们都位于真核生物系统发育树的基部。近年来,多数学者赞同真核生物系统树的根部位于古虫类内部,因此古虫类在任何情况下都是并系群。

多貌生物

多貌生物(Diaphoretickes)主要包括红藻类、绿色植物、隐藻类、定鞭类、茸鞭类(Stramenopiles)、囊泡虫类和根足类,此外还有灰藻类和末丝虫类两个小分支。近年来有不少研究支持茸鞭类、囊泡虫类和根足类组成SAR生物;而2015年以来,卡瓦利埃-史密斯研究组和加拿大不列颠哥伦比亚大学的帕特里克·基林研究组都表明定鞭类和隐藻类关系并不密切,过去把它们合并而成的定隐生物(Hacrobia)因此是多系群;隐藻类与古质体类(红藻、灰藻和绿色植物的统称)关系更密切。基林研究组的研究[2]更发现隐藻类嵌在古质体类中。至于末丝虫类,在多貌生物中的位置则不确定。

变形虫类及近缘类群

早别虫类和无足虫类和后鞭毛生物形成单系群(统称OBA生物),它们又与变形虫类和变沟虫类先后聚在一起。

后鞭毛生物

后鞭毛生物是单系群,它又分为泛真菌和泛动物两支单系群。

植物的系统发育

泛植物的系统发育

古质体类(Archaeplastida,包括灰藻、红藻、广义绿藻、轮藻和有胚植物)是并系群,一类叫做皮胆虫类的非光合原虫演化支嵌在古质体类中,和红藻类构成姐妹群。鞘毛藻纲和双星藻纲事实上要比轮藻纲在系统发生上更接近有胚植物。[1]

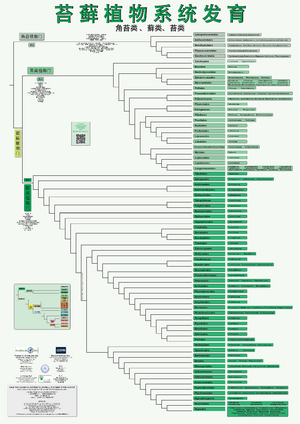

苔藓植物的系统发育

BPG系统表明,苔藓植物(Broyophyte)是单系群,依次是以下谱系:(角苔类,(苔类,藓类))。角苔类是苔藓植物的基部类群,苔类和藓类合称蒴柄植物,BPG系统将3者处理为门级。[3]

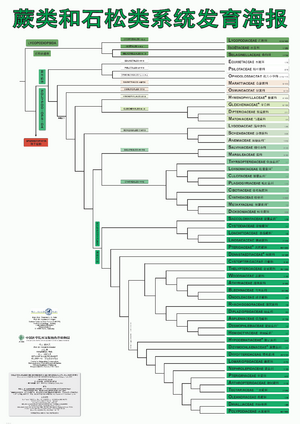

石松类和蕨类的系统发育

PPG I系统表明,原蕨类植物不是单系群,依次是以下谱系:(石松类,(蕨类,种子植物))。[4]

石松类植物

石松类植物(Lycopodiopsida)依次是以下谱系:(石松目,(水韭目,卷柏目)),PPG I系统将石松类植物处理成石松纲。

石松目(Lycopodiales)、水韭目(Isoetales)、卷柏目(Selaginellales)分别仅石松科(Lycopodiaceae)、水韭科(Isoetaceae)、卷柏科(Selaginellaceae)。

蕨类植物

蕨类植物(广义真蕨类,Polypodiopsida)依次是以下谱系:((木贼目,(松叶蕨目,瓶尔小草目)),(合囊蕨目,薄囊蕨类)),PPG I系统将蕨类植物处理成水龙骨纲。

木贼目(Equisetales)、松叶蕨目(Psilotales)、瓶尔小草目(Ophioglossales)、合囊蕨目(Marattiales)分别仅木贼科(Equisetaceae)、松叶蕨科(Psilotaceae)、瓶尔小草科(Ophioglossaceae)、合囊蕨科(Marattiaceae)。

薄囊蕨类的基部类群是紫萁目(Osmundales)仅紫萁科(Osmundaceae)、里白目(Gleicheniales)、莎草目(Schizaeales),核心薄囊蕨类是槐叶萍目(Salviniales)、桫椤目(Cyathales)、水龙骨目(Polypodiales)。

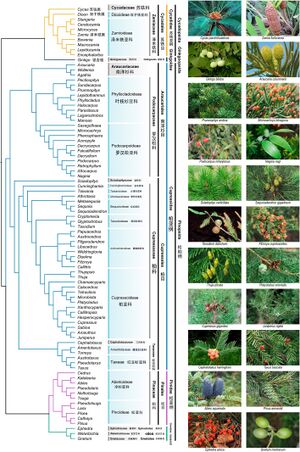

裸子植物的系统发育

有些出题人会用裸子植物不是单系群凌辱你,请各位小伙伴见仁见智,这个说法可能主要是基于化石种的问题出发的,因此会认为在被归为“裸子植物”的化石种中存在被子植物祖先,比如开通目等等,了解就好,古生物学就是天坑。[5]

杨永系统表明,裸子植物(Gymnosperm)是单系群,原松柏纲不是单系群,柏科和杉科也不是单系群。现生裸子植物依次是以下谱系:((苏铁纲,银杏纲),松柏纲)。[6]

苏铁纲

苏铁纲(Cycadopsida)仅苏铁目(Cycadales),下分苏铁科(Cycadaceae)与泽米铁科(Zamiaceae)。苏铁科仅苏铁属(Cycas),泽米铁科下分9属。

银杏纲

银杏纲(Ginkgoopsida)仅银杏科(Ginkgoaceae)银杏属(Ginkgo)银杏(Ginkgo biloba)。

松柏纲

松柏纲(Piniopsida)系统发育关系变化较大,红豆杉纲和买麻藤纲均取消,归入松柏纲。在现有的松柏纲内分为松亚纲(Pinidae)、买麻藤亚纲(Gnetidae)、球果类II即柏亚纲(Cupressidae)。

买麻藤亚纲下级分类与过去的分类系统一致,为(麻黄目,(买麻藤目,百岁兰目))。麻黄目仅麻黄科(Ephedraceae)麻黄属(Ephedra)、买麻藤目仅买麻藤科(Gnetaceae)买麻藤属(Gnetum)、百岁兰目仅百岁兰科(Welwitschiaceae)百岁兰属(Welwitschia)百岁兰(Welwitschia mirabilis)。

松亚纲仅松目(Pinales)松科(Pinaceae),下分11属。松属(Pinus)下分单维管束亚属和双维管束亚属。

柏亚纲是一坨错综复杂的分类群,分为南洋杉目(Araucariales)和柏目(Cupressales)。当然有的说法不叫柏亚纲而叫柏杉纲,松和买麻藤又另论,这只是把纲的等级降到了更低一级单系群上去,画出来的树是一样的。

南洋杉目下分南洋杉科(Araucariaceae)与罗汉松科(Podacarpaceae),罗汉松进一步分为叶枝杉亚科和罗汉松亚科,下属不赘述。注意到原本被认为是单系的红豆杉纲被拆到了两个目中,变化相当大。

柏目依次是以下谱系:(金松科,(柏科,(三尖杉科,红豆杉科))),其中金松科(Sciadopityaceae)金松属(Sciadopitys)属于最基部类群。

柏科中,原有的杉科作为一个并系群位于柏科的基部,不过水杉没有变成柏亚科还是值得庆幸的。

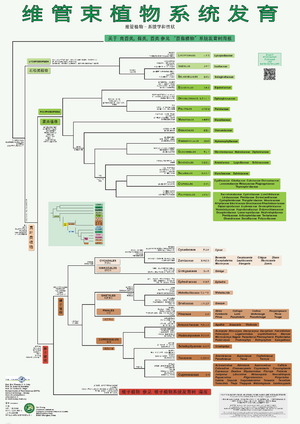

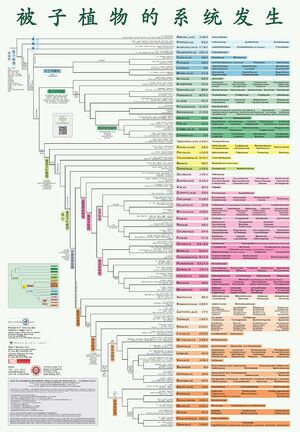

被子植物的系统发育

APG IV系统表明,单子叶植物是单系群,原双子叶植物不是单系群。在APG IV系统中,依次是以下谱系:(无油樟目,(睡莲目,(木兰藤目,(木兰类,金粟兰目,(单子叶植物,金鱼藻目,真双子叶植物))))),APG IV系统没有采用超目这一等级。[7]

应当注意,APG IV也非十全十美的系统。例如,在一些更新的研究中,认为木兰类、金粟兰类与真双子叶植物的关系,比单子叶植物与真双子叶植物的关系更近。

单子叶植物

菖蒲目(Acorales)菖蒲科(Acoraceae)菖蒲属(Acorus)是单子叶植物的基部类群。

禾本科现在分为12个亚科[1]:基部的3个小亚科柊叶竺亚科(Anomochlooideae)、服叶竺亚科(Pharoideae)和姜叶竺亚科(Puelieae);构成所谓BOP分支(曾用名“BEP分支”)的3个亚科稻亚科(Oryzoideae,曾用名皱稃草亚科Ehrhartoideae)、竹亚科和早熟禾亚科;构成所谓PACMAD分支(或“PACCMAD分支”)的6个亚科三芒草亚科、芦竹亚科、百生草亚科(Micrairoideae)、扁芒草亚科(Danthonioideae)、虎尾草亚科和黍亚科(包括酸模芒亚科),黍亚科是PACMAD分支的基部群。

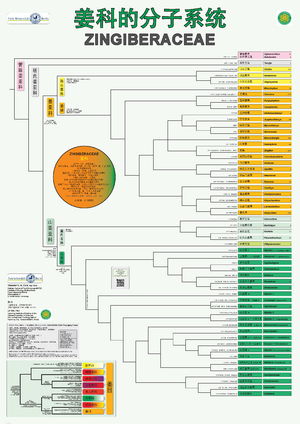

姜科[8]依次是以下谱系:(管唇姜亚科,(塔氏姜亚科,(姜亚科,山姜亚科)))

真双子叶植物

依次是以下谱系:(毛茛目,(山龙眼目,(昆兰树目,(黄杨目,核心真双子叶植物)))),核心真双子叶植物分为大叶草目(Gunnerales)与五瓣花类(Pentapetalae)。

2017年马红研究组的一项研究显示超蔷薇类植物(superrosids)是支持率较高的演化支,包括虎耳草目(Saxifragales)与蔷薇类植物(Rosids),蔷薇类植物包括葡萄目(Vitales)葡萄科(Vitaceae)与真蔷薇类植物(Eurosids),真蔷薇类植物包括豆类植物(Fabids)与锦葵类植物(Malvids),豆类植物依次是以下谱系:(蒺藜目,(COM分支,固氮分支))。

超菊类植物(Superasterids)依次是以下谱系:(檀香目,(红珊藤目,(石竹目,菊类植物))),菊类植物(Asterids)依次是以下谱系:(山茱萸目,(杜鹃花目,真菊类植物)),真菊类植物(Euasterids)包括唇形类植物(Lamiids)与桔梗类植物(Campanulids)。

蔷薇科原蔷薇亚科、李亚科、绣线菊亚科不是单系群,原苹果亚科是单系群。剔除了几个成员(如棣棠)的原蔷薇亚科构成新的蔷薇亚科,几个成员构成了仙女木亚科,原绣线菊亚科、李亚科、苹果亚科构成了桃亚科。桃亚科、仙女木亚科、新的蔷薇亚科之间的关系尚未确定。

豆科原含羞草亚科和蝶形亚科是单系群,云实亚科不是单系群。现在分为6个亚科:(紫荆亚科,甘豆亚科,山姜豆亚科,(酸揽豆亚科,(云实亚科,蝶形花亚科))),紫荆亚科、甘豆亚科、山姜豆亚科、酸揽豆亚科独立自原云实亚科,云实亚科包括残留的云实亚科与含羞草亚科,蝶形花亚科不变。

菊科原舌状花亚科不是单系群,原管状花亚科是单系群。

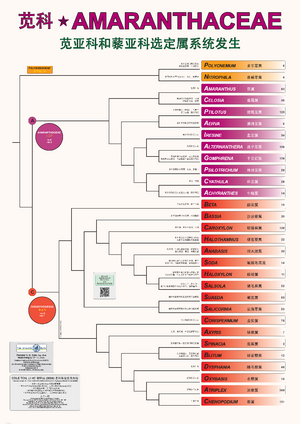

苋科[9]包括原藜科,依次是以下谱系:(多节草亚科,(苋亚科,藜亚科))。

毛茛科翠雀族(Delphinieae)中的两个大属乌头属(Aconitum)和翠雀属(Delphinium)按传统概念均非单系群。[1]

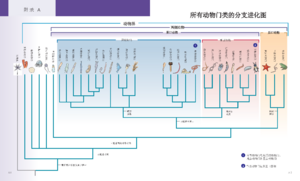

动物的系统发育

泛动物的系统发育

两侧动物(Bilateria)、螺旋卵裂动物(Sprialla)、原口动物(Protostomia)、冠轮动物(Lophotrochozoa)、泛节肢动物(Panarthropoda)、后口动物(Deuterostomia)、步带动物(Ambulacraia)是单系群,领鞭虫与动物界形成姐妹群。[10]

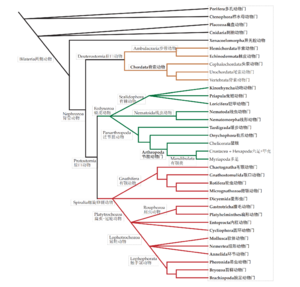

冠轮动物的系统发育

原涡虫纲是并系群。[10]

泛节肢动物的系统发育

泛节肢动物包括缓步动物门(Tardigrada)、有爪动物门(Onychophora)、节肢动物门(Arthropoda)。

节肢动物的系统发育

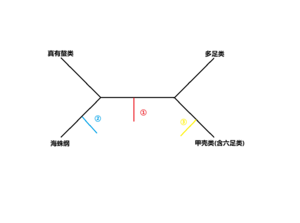

首先认为原来的甲壳类是个并系群,昆虫实际是一类甲壳动物,与桨足纲的关系比较近。包含了六足类的甲壳类被称为泛甲壳类。

其次,几乎所有的结果都支持同一个无根树,争议主要是根在哪里。多数结果支持的根是红色的①(也是最不雷人的一个),这个根将节肢动物门分为了Mandibulata(有大颚的动物)和螯肢动物。另一个结果是蓝色的②,认为海蜘蛛是其余所有节肢动物(Cormogonida)的姐妹群。还有一个结果是黄色的③,将节肢动物门分为Paradoxopoda(多足类和有螯类)和泛甲壳类。

螯肢动物

几乎可以肯定,真有螯类是单系群。然而却很少能得出肢口纲、蛛形纲二分的结果,即肢口纲往往嵌套在蛛形纲内部。

多足动物

曾认为多足类是并系群,而昆虫纲从中演化而来。然而昆虫纲被神经解剖学和分子证据强烈的证明其来自于甲壳类,现在多足类的单系性已经得到认可。

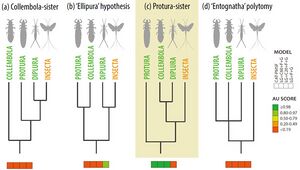

六足动物

弹尾纲、原尾纲、双尾纲这三个纲曾作为内颚纲下的目,现已独立成纲。系统发育如图,其中浅黄色底部分为新确定的系统发育关系:(其中原尾纲Protura、弹尾纲Collembola、双尾纲Diplura、昆虫纲Insecta)。

关于“跳蚤其实是一种蝎蛉”:蚤目被发现是蝎蛉目的一部分,从蚤目降级为蚤次目。原蚤目、蝎蛉目、双翅目关系密切,称为“吸吻类”。

关于“白蚁其实是一种蟑螂”:等翅目被发现是蜚蠊目的一部分,从等翅目降级为白蚁领科。[11]

后口动物的系统发育

后口动物依次是以下谱系:(脊索动物门,(棘皮动物门,半索动物门)),棘皮动物门(Echinodermata)和半索动物门(Hemichordata)称为步带动物(Ambulacraia)。

脊索动物门(Chordates)依次是以下谱系:(头索动物亚门,(尾索动物亚门,脊椎动物亚门)),尾索动物亚门(Tunicata、tunicates)和脊椎动物亚门(Vertebrata)的共衍征是具有神经嵴。

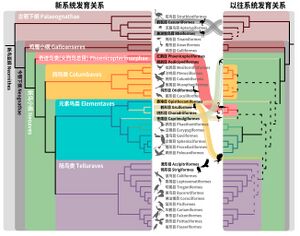

鸟类的系统发育

这来自于2024年张国捷团队的最新成果,依次是以下谱系:(古颚类,(鸡雁小纲,新鸟小纲))。

古颚类

古颚类即平胸总目是现存鸟类最基部类群。古颚类内部关系一直在变,这篇论文基本又把原来的关系完全推倒,不去管他。

鸡雁小纲

鸡雁小纲包括鸡形目和雁形目,是次基部类群。

新鸟小纲

剩下的所有现生鸟类的最近共同祖先生活在白垩纪大灭绝之后。或者说,白垩纪大灭绝后的辐射演化形成了鸡雁小纲之外的所有突胸总目。这些鸟类称为“新鸟小纲”,依次是以下谱系:(奇迹鸟类,(((鸽鸠类,沙鸡类),(鸨类,鹃类)),(元素鸟类,陆鸟类)))。

奇迹鸟类是最基部类群,包括火烈鸟和鸊鷉。

次基部类群是((鸽鸠类,沙鸡类),(鸨类,鹃类))。

元素鸟类包括((麝雉类,(鹤类,鸻类)),((夜鹰类,雨燕类),(潜鸟类,鹈鹕类,鹱类,企鹅类)))。元素鸟类的概念是这个研究首次提出的,叫这个名字是因为这个类群里又有会水的,又有会爬树的麝雉,又有特别擅长飞行的夜鹰和雨燕,简直凑齐了四大元素。

陆鸟类包括南鸟类(雀类,鹦类,隼类)和非洲禽类((鹰类,鸮类),(犀鸟类,佛法僧类,鴷类))。

和之前结果的差异

古颚类日常一锅粥;原处新鸟小纲最基部的夜鹰目被提升,奇迹鸟类被下放;新建立了元素鸟类,名字来源于内部成员的“八仙过海性”;麝雉的位置大变;老鹰和猫头鹰成了姐妹群;企鹅一直都不被认为是一个总目,他只是一个有点特化的水鸟罢了。

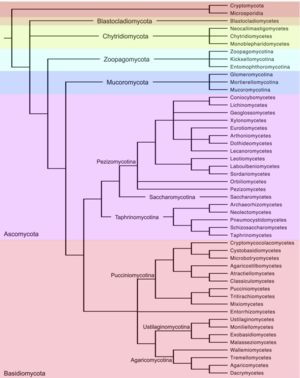

真菌的系统发育

传统上真菌通常分为:壶菌(Chytridiomycetes)、接合菌(Zygomycetes)、子囊菌(Ascomycetes)、担子菌(Basidiomycetes)。

原壶菌不是单系群,是最基部的三条谱系:隐真菌门(Cryptomycota、Microsporidia)、壶菌门(Chytridiomycota)、芽枝霉菌门(Blastocladiomycota)。这暗示“具有鞭毛”不是壶菌的共衍征,而是真菌共同祖先的祖征。在隐真菌门和原壶菌门之外的所有类群中,鞭毛发生了两次丢失。原接合菌门不是单系群,而是构成了接下来的捕虫霉菌门(Zoopagomycota)和毛霉菌门(Mucoromycota)。子囊菌门和担子菌门是单系群,两者是姐妹群。

顺带一提,具有游动孢子的水霉、霜霉、马铃薯晚疫病(爱尔兰大饥荒)属于卵菌门(吴国芳的鞭毛菌门),并不是真菌,而是一种不等鞭毛类,和海带之类是亲戚。核形虫与真菌关系密切。[12]

- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 多识团队. (2016至今). 多识植物百科. http://duocet.ibiodiversity.net/.

- ↑ Burki, Fabien; Kaplan, Maia; Trikhonenkov, Denis V.; Zlatogursky, Vasily; Minh, Bui Quang; Radaykina, Liudmila V.; Smirnov, Alexey; Mylnikov, Alexander P. et al. (2016), "Untangling the early diversification of eukaryotes: A phylogenomic study of the evolutionary origins of Centrohelida, Haptophyta and Cryptista" (PDF), Proceedings of the Royal Society B 283 (1823): 20152802, DOI:10.1098/rspb.2015.2802

- ↑ Cole, Theodor & Hilger, Hartmut & Goffinet, Bernard & Zhang, Li & Ye, Wen. (2023). 苔藓植物系统发育 (BPP 2023, Chinese).

- ↑ Cole, Theodor & Hilger, Hartmut & Schneider, Harald & Liu, Hong-Mei. (2022). 蕨类和石松类系统发育海报 (PtPP, CN).

- ↑ Recent advances on phylogenomics of gymnosperms and a new classification

- ↑ Cole, Theodor & Bachelier, Julien & Hilger, Hartmut & Zhong, Xin. (2022). 维管束植物系统发育 (TPP, CN).

- ↑ Cole, Theodor & Hilger, Hartmut & Stevens, Peter & Jiang, Chen-Kun. (2022). 被子植物的系统发生 (APP, Chinese).

- ↑ Cole, Theodor & Bai, Lin. (2024). ZINGIBERACEAE 姜科的分子系统 (ZingPP, CN).

- ↑ Cole, Theodor & Huaicheng, Li. (2024). 苋科系统发生海报 AMARANTHACEAE (AmaranthPP, Chinese).

- ↑ 10.0 10.1 Cleveland P. Hickman, et al. INTEGRATED PRINCIPLES OF ZOOLOGY. 19th ed. McGraw-Hill Higher Education, 2024

- ↑ https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2464702/

- ↑ 赵进东. 陈阅增普通生物学. 5版. 北京:高等教育出版社, 2023