模式生物相关知识:修订间差异

| 第89行: | 第89行: | ||

* 除Y染色体外,均为端着丝粒染色体(单臂染色体),这与人类染色体差异巨大。 | * 除Y染色体外,均为端着丝粒染色体(单臂染色体),这与人类染色体差异巨大。 | ||

* 小鼠与人类基因组同源性达98% | * 小鼠与人类基因组同源性达98%【注:同源性只有“同源”和“非同源”的区别,不能说“98%的同源性”。】。[[文件:Balb-c.png|缩略图|118x118像素|BALB/c小鼠[[文件:C57BL-6J.png|无框|116x116像素]]C57BL/6J小鼠[[文件:C3H-He.png|无框|121x121像素]] C3H/He小鼠(图源网络)]] | ||

'''<big>小鼠品系分类:</big>''' | '''<big>小鼠品系分类:</big>''' | ||

2025年3月18日 (二) 15:47的版本

动物

Caenorhabditis elegans 秀丽隐杆线虫

有5对常染色体和1对性染色体,XO型。雌雄同体个体和雄性个体。世界上第一种完成全基因测序的多细胞生物(1998年)。

- 话说为什么不是雌雄同体和雌性呢?我猜是因为少量的雄性就可以为大量的雌雄同体受精,这样种群中多为自交个体,罕有异交个体,既保证后代数目,又具有充分异交。

生活史:发生四次蜕皮,经历L1→L2→L3→L4→L5。L5即是成虫期。

Dauer幼虫:食物匮乏、种群增加(信息素增加)、温度升高时,幼体所经历的发育时期。可以理解为一个特殊的L3时期。

- 在L1后期,幼虫决定是否要称为dauer;若决定成为Dauer,其L2不会蜕皮为L3,而是蜕皮为Dauer。

- Dauer的角质层含有alae,比较细,口腔内有一塞子塞住,其咽不会泵送。这些特征使其具有对1%SDS的抵抗力,可用于从培养基中分离Dauer幼虫。

- 环境好转,Dauer会直接蜕皮为L4,跳过L3阶段。

使用NGM(nemathod growth media)平板,培养OP50菌株大肠杆菌。线虫即以OP50大肠杆菌为食。

线虫数据库详见:https://wormbase.org。

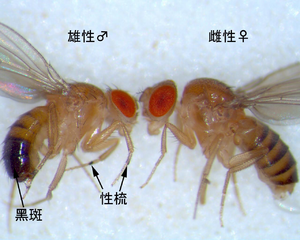

Drosophilidae 果蝇

果蝇为二倍体昆虫,每一体细胞有8条染色体(2 n =8),可配成4对,其中3对为常染色体,1对为性染色体。

- 果蝇的性别决定类型为XY型,但Y染色体在性别决定中不起作用,其性别决定与性指数(X/A)有关。 当 X/A =1时为雌性; X/A =0.5时为雄性;0.5<X/A <1时为中间性; X/A>1时为超雌; X/A <0.5时则为超雄。 一般情况下,雌果蝇为XX,雄果蝇为XY。

果蝇培养基的配方主要包含水、玉米粉、大豆粉、蔗糖、麦芽糖、酵母、琼脂、丙酸和苯甲酸钠等。

- 果蝇主食并非加入的糖类,而是酵母,配制的培养基实际上是提供养分培养酵母以培养果蝇。

- 这些酵母实际来自于果蝇身上携带的野生酵母,原本加入的酵母粉在煮沸杀菌过程中已经被杀死。加入酵母粉的目的是给果蝇身上的酵母提供营养(酵母:我从尸山血海上站起……)

- 丙酸与苯甲酸为防腐剂。

生活史:卵→幼虫(一龄至三龄)→蛹→成虫。

- 卵长约0.5毫米、白色,前端背面伸出一触丝。

- 新羽化的果蝇(雌雄皆有)腹部左侧具一黑斑,实则为未排泄的胎粪,可作为未交配果蝇的筛选标志。

- 果蝇的羽化(从蛹变为蝇)时间有一定昼夜节律,野生品种只在一天的特定时刻出蛹,周期是24小时。影响昼夜节律的野生型基因per及其三个等位基因per 5 、per L 、per 01 都仅位于X染色体上,突变基因per s 、per L 、per 01 分别导致果蝇的羽化节律的周期变为19h(per 5 )、29h(per L )和无节律(per 01 )。

关于果蝇的数据可查询:https://flybase.org/rnaseq/profile_search[1]

| 性状 | 雌性 | 雄性 |

|---|---|---|

| 体型 | 大 | 小 |

| 腹部 | 似椭圆形,较膨大,末端尖 | 似圆筒状,末端钝圆 |

| 腹部背面 | 5条黑纹 | 3条黑纹,最后一条粗,延伸到腹面 |

| 腹部腹面 | 6个腹片 | 4个腹片 |

| 前足 | 无性梳 | 有性梳 |

Danio rerio 斑马鱼

鲤形目鲤科短担尼鱼属。有25对染色体,基因组大小约1.5Gb,共含有约32000个基因。其中,1号染色体大小约60Mb,占斑马鱼全部基因组的4%。

- 斑马鱼缺乏可识别的异形性染色体,性别由多个基因决定,受环境影响。 最近,4 号染色体已被确定为性染色体,而 5 号和 16 号染色体上的少数性连锁基因座也被确定为性染色体。

- 斑马鱼的 FTZ-F1基因备受关注,因为它们参与调节间肾(肾上腺皮质的前体)的发育,从而调节类固醇生物合成,并且它们的表达模式与生殖组织的分化和功能相一致。 斑马鱼在暴露于雌激素后会发生性别逆转,这表明雌激素水平在性别分化过程中至关重要。 Cyp19基因产物芳香化酶可将睾酮转化为17β-雌二醇,当芳香化酶受到抑制时,会导致雄性向雌性的性别逆转。

斑马鱼的胚胎发育:具有普通硬骨鱼胚胎发育的一般特点,包括受精卵、卵裂、囊胚、原肠胚、神经胚、三胚层分化及出膜等时期。

- 受精卵为典型的非粘性沉性卵,受精后10分钟释放第二极体。

- 卵裂期细胞分裂速度呈现极性差异:动物极细胞每15分钟分裂一次,植物极分裂速度显著减缓。

- 卵黄多核层(YSL)在囊胚期形成,由植物极的合胞体细胞核构成,对胚胎背腹轴建立和外包运动起关键作用。

- 囊胚期细胞向植物极扩展时,会启动外包运动(Epiboly),通过细胞迁移包裹卵黄;此过程在胚环阶段短暂暂停,随后胚盾形成并引导背腹轴建立。

- 胚盾由动物极细胞聚集形成,类似两栖类胚胎的“组织者”,调控后续器官原基的分化。

- 盾板期指原肠胚期胚盾延伸阶段,此时期胚胎对物理压力敏感,轻微挤压易导致神经管闭合缺陷。

- 原肠胚期糖原代谢异常会导致胚乳形成受阻,影响内胚层细胞的内卷运动。

- 原肠胚期结束时,未被完全包裹的卵黄会形成卵黄栓,最终被完全包入胚胎内部。

- KV结构(Kupffer's vesicle):在6体节期(受精后12小时)出现,负责左右体轴不对称性的建立,类似哺乳动物的节点(Node)。

- 孵化前幼鱼分泌胰蛋白酶样物质溶解壳层,而非物理撞击破膜。

胚胎发育延时视频:https://v.qq.com/x/page/a13381z4g5x.html?ptag=bing.com

斑马鱼的数据库:https://zfin.org/

Mus musculus 小鼠

小鼠染色体数目为22对,包括常染色体和性染色体。实验室常用小鼠的核型为40条染色体。

- 除Y染色体外,均为端着丝粒染色体(单臂染色体),这与人类染色体差异巨大。

- 小鼠与人类基因组同源性达98%【注:同源性只有“同源”和“非同源”的区别,不能说“98%的同源性”。】。

BALB/c小鼠  C57BL/6J小鼠

C57BL/6J小鼠 C3H/He小鼠(图源网络)

C3H/He小鼠(图源网络)

小鼠品系分类:

一、近交系(Inbred Strain)

通过连续20代以上同胞兄妹交配培育,基因纯合度达99%以上,遗传背景高度均一,适用于精准实验研究。(近交系的每一个体可当作单一个体研究)

- BALB/c:毛色纯白,易发动脉硬化,对放射线敏感,广泛用于单克隆抗体制备和免疫学研究(如浆细胞杂交瘤生长)。

- C57BL/6J:黑色被毛,寿命长、适应性强,是使用最广泛的近交系之一。易诱导肥胖和动脉粥样硬化,适用于代谢疾病、神经生物学及遗传学研究。

- C3H/He:野鼠色或白色,乳腺癌自然发生率85%-100%(雌性6-10月龄),肝癌发生率85%(14月龄雌性),用于肿瘤机制研究。

二、封闭群(Outbred Stock)

无近亲交配,群体基因多样性高,适合大规模实验需求。

- 昆明小鼠(KM):白色被毛,适应性强、繁殖率高,源于瑞士白化小鼠,1946年引入中国昆明后本地化培育。用于药理学、毒理学及微生物学等需大样本量的研究。

- ICR小鼠:白色被毛,生长快、抗病力强,实验重复性优异,广泛用于药物筛选和基础医学研究。

三、突变系(Mutant Strain)

携带特定基因突变,模拟人类疾病表型。

- 裸鼠(nu/nu):无毛、胸腺发育缺陷,T细胞免疫功能缺失,支持异种肿瘤移植及免疫学机制研究。

- 肥胖症小鼠(ob/ob):基因突变导致肥胖、高血糖和不育,用于代谢综合征及糖尿病研究。

- 糖尿病小鼠(db/db):皮下脂肪异常沉积,血糖水平显著升高(可达6.82mg/mL),雌性无生殖能力,用于糖尿病病理机制探索。

四、转基因动物(Genetically Modified)

基因编辑技术构建的疾病模型。

- 肿瘤易感小鼠;特定癌基因失活或过表达,用于癌症发生机制及靶向治疗研究。

- 人源化小鼠;移植人类肿瘤类器官或免疫细胞,模拟个性化治疗反应,但需克服免疫排斥问题。

小鼠数据库:https://www.informatics.jax.org/

Rattus norvegicus SD大鼠

Oryctolagus cuniculus f. domesticus 家兔

Macaca mulatta 恒河猴

Xenopus laevis 非洲爪蟾

Echinoidea 海胆

Bombyx mori Linnaeus 家蚕

Gallus gallus domesticus 鸡

植物

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 拟南芥

又名阿拉伯芥、鼠耳芥,十字花科。135Mb(对于植物而言相当小),5条染色体,不存在性染色体。在六周内可以完成生命周期。

- 成熟的胚囊是蓼型,七细胞七核(两个极核融合为单个二倍体的核)。

- 干柱头,实心花柱。

- 拟南芥中HDA6和HDA19蛋白可形成三类植物特有的复合体(SANT、ESANT、ARID),通过组蛋白去乙酰化或非组蛋白途径调控逆境应答基因,维持植物生长与胁迫响应的平衡。

- 拟南芥可通过“浸花法”将花序直接浸泡于农杆菌溶液中实现基因转化,无需组织培养再生植株,操作简便且转化效率高。

- 温度太高或光照异常时,花朵可能偏向“雌性化”(雄蕊发育受抑制)。

拟南芥被用作野生型的生态型主要有三种:Col,ler,Ws。

- Columbia (Col):目前最广泛使用的生态型,实验室中提到的“野生型”通常指Col-0,基因组测序也以此为参考标准。

- Landsberg erecta (Ler):早期研究中的主要生态型,因携带人工诱变位点逐渐被Columbia替代,但在突变体库中仍有一定应用。

- Wassilewskija (Ws):常用于特定突变体研究,例如某些基因突变体仅存在于Ws背景时需选用。

拟南芥数据库:https://1001genomes.org

Zea mays L. 玉蜀黍

Oryza sativa L. 稻

Pisum sativum L. 豌豆

原生生物与微生物

Yeast 酵母

Escherichia coli 大肠杆菌

Phage 噬菌体

Tetrahymena pyriformis 梨形四膜虫

- ↑ 表格与彩图2-2自 遗传学实验 唐文武 吴秀兰 2020