第十二章 合作

在上一章中,我们解释了亲缘选择(kin selection)如何促进亲属个体间的利他合作行为。然而,非亲属之间也可能发生合作。例如,在许多合作繁殖的脊椎动物中(如meerkats、dwarf mongooses和superb fairy wrens),有些辅助者与被帮助抚育的后代并无亲缘关系。更极端的例子是物种间的互利合作(mutualistic cooperation),例如清洁鱼(cleaner fish)从其客户鱼身上清除寄生虫,或根瘤菌(rhizobia bacteria)固定大气中的氮并提供给豆科植物宿主。显然,合作行为不仅限于亲缘选择。

本章我们将区分合作行为演化的四种假说。首先是能解释亲属间利他合作的亲缘选择(kin selection)。其他三种假说都依赖于合作能为合作者提供直接利益:副产品利益(by-product benefits)、互惠(reciprocity)和操纵(enforcement)。在这些情况下,合作最终并非利他性的,而是互惠互利的(表B11.1.1)。我们将看到合作提供直接利益的方式可能非常复杂,涉及长期积累的延迟利益或主动的执行机制。

什么是合作行为?

当某个行为能为其他个体(接受者)带来利益,且该行为被选择(至少部分)是由于其对接受者的有益效应时,即可称为合作行为。后一句的限定是为了排除仅向他人提供单向副产品(by-product)的行为(West等,2007a)。例如大象排出粪便对粪金龟(dung beetle)有利,但不能视为合作行为,因为大象排便完全是出于自私原因(排泄废物)。只有当更高水平的排便行为因有利于粪金龟而被选择时,才能视为合作行为。因此,合作行为的定义包含所有利他性(−/+)和部分互利性(+/+)行为(知识框11.1)。

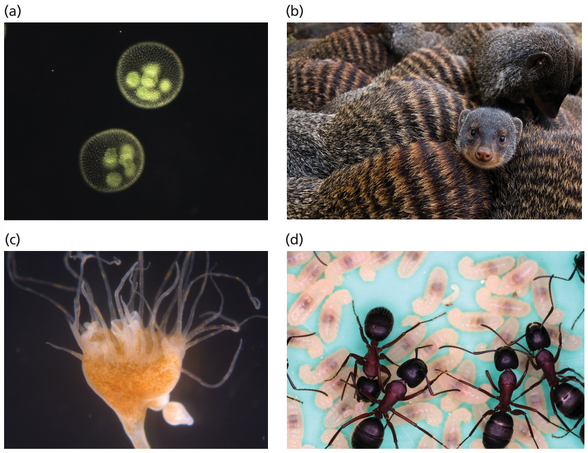

不同生物的合作形式多种多样(图12.1)。在合作繁殖的脊椎动物(如meerkats或Florida scrub jays)中,群体通常由承担主要繁殖任务的优势对(dominant pair)和帮助抚育后代的从属个体(subordinates)组成(Hatchwell,2009;Clutton-Brock,2009c)。从属个体可能是未扩散出出生群体的成员,也可能是加入群体的外来者。在鸟类中,从属个体常被称为"巢穴助手(helpers at the nest)"。脊椎动物的合作行为包括喂养、保护幼体或其他群体成员。类似形式的帮助行为也见于某些昆虫物种,并在真社会性昆虫(如蚂蚁、蜜蜂、胡蜂和白蚁)中达到顶峰——从属个体成为不育的工蚁,完全放弃独立繁殖的机会。

合作可见于通常不被认为具有社会性的生物体中,例如细菌。微生物中最常见的合作形式是分泌特定因子(factors),这些因子从细胞释放后可为局部细胞群提供利益,例如获取生长所需的营养,使其类似于经济学家所称的"公共物品(public goods)"(图11.7)。这甚至会导致细菌以合作的"黏液城市"形式生存,例如牙菌斑和水槽排水口周围的浮渣。

合作也发生在物种之间。在此类互惠共生(mutualism)中,最常见的合作形式是一方或双方为对方提供服务或资源。例如:在清洁鱼(cleaner fish)的互惠共生中,清洁者会清除其客户的寄生虫;或在豆科植物(legume)与根瘤菌的相互作用中,根瘤菌为其豆科宿主植物提供氮,而植物则为细菌提供碳。

搭便车(free riding)与合作问题

合作的困境在于合作行为可能被搭便车者(free riders)利用,这些个体在享受他人合作利益的同时逃避自身合作成本。囚徒困境(Prisoner’s dilemma)模型对此进行了经典阐释,该模型最初用于分析人类行为,但也为理解动物社会中实现合作的难题提供了有效模型(Axelrod & Hamilton, 1981)。

假设两个个体因共同犯罪被单独监禁,并被诱使揭发对方。若双方均保持沉默(合作策略),则都被释放。为诱使一方或双方认罪(背叛),当局告知:揭发对方者可获释并获得小额奖励。若双方均认罪,则都被监禁。但若一方揭发而另一方未揭发,则被揭发者将比互相揭发受到更严厉惩罚。该博弈的收益矩阵见表12.1中的示例数值。从生物学角度看,这些数值代表互动带来的适合度增益(如获得的子代数量)。

| 玩家A | 玩家B | |

|---|---|---|

| 合作 | 背叛 | |

| 合作 | R = 3(Reward)

相互合作的回报 |

S = 0(Sucker)

消愁的收益 |

| 背叛 | T = 5(Temptation)

背叛的诱惑 |

P = 1(Punishment)

相互背叛的惩罚 |

| 囚徒困境博弈(Axelrod & Hamilton, 1981);玩家A的收益。 | ||

假设参与者A遇到总是合作的个体B。若A合作则收益3,背叛则收益5。因此当B合作时,A的最佳选择是背叛。若A发现B总是背叛,此时A合作将一无所获(受骗者收益),而背叛可获收益1。因此当B背叛时,A仍应选择背叛。结论是:无论对方选择如何,背叛都是最优策略,尽管双方背叛的收益(1)低于合作时的收益(3)。这就是困境所在!

换言之,合作并非演化稳定策略(ESS, evolutionarily stable strategy),因为在合作者群体中,背叛型突变体会扩散。而背叛是ESS;在"全背叛"群体中,合作型突变体无法获得优势。因此,任何具有可遗传策略混合的群体都将演化至"全背叛"状态。表12.1矩阵中该结论成立的条件更普遍表述为:

T > R > P > S 且 R > (S+T)/2

这些条件定义了囚徒困境博弈。问题的核心在于:虽然个体可通过合作互利,但通过剥削他人合作努力能获得更大收益。

需要明确的是,囚徒困境博弈仅用于阐释合作问题,而非其解决方案。要寻求合作问题的解决之道,需找到合作或背叛的终身收益不同于表12.1的情形,即囚徒困境不成立的场景。

合作问题的解决方案

那么,我们该如何解释合作行为的演化?如第11章所述,一个可能的解决方案是当合作指向亲属时,亲缘选择(kin selection)会促进合作行为,从而提供间接适合度(indirect fitness)收益。然而正如前文所讨论的,我们还需要解释非亲属个体间的合作——在这种情况下,合作必须为合作者提供某种直接适合度(direct fitness)收益。此处直接与间接适合度的区别在于,基因是否通过提高自身所在个体的适合度(直接适合度)或另一个携带相同基因拷贝个体的适合度(间接适合度)来实现其在下一代中的传播最大化。在这两个大类下,对合作的解释还可通过多种方式进一步细分(图12.2;Sachs et al., 2004, Lehmann & Keller, 2006; West et al., 2007c)。

表12.2 关于合作的四种假说;亲缘选择可解释利他性合作,其他三种可解释互惠性合作

图12.2 合作解释的分类体系。直接收益解释互惠性合作,而间接收益解释利他性合作。需注意直接与间接收益下的机制可通过多种方式分类,且当互动发生在亲属间时,产生直接收益的机制也可能导致间接收益。绿胡子(greenbeards)的特殊案例未在本章讨论,因其重要性有限且已在第11章阐述。引自West et al. (2007b),经Elsevier许可转载。

本章将探讨合作行为的四种解释机制:亲缘选择(kin selection)、副产品收益(by-product benefits)、互惠(reciprocity)与操纵(enforcement)(表12.2)。其中第一种(亲缘选择)依赖间接收益,后三者则是合作提供直接收益的不同方式,因此属于互惠互利而非利他行为。

亲缘选择

第11章已阐述亲属间利他性合作如何被自然选择青睐。该理论通过汉密尔顿法则(Hamilton’s rule)形式化表述:当r B-C>0时利他行为将被选择,其中B为受助者收益,C为行动者代价,r为受助者与行动者的遗传亲缘度。在囚徒困境框架下,当个体A与B存在亲缘关系时合作可能被选择,因为此时玩家B的收益(以r加权)将影响玩家A的广义适合度(inclusive fitness)。

长尾山雀的亲缘识别

亲缘选择促进合作的经典案例来自Ben Hatchwell团队对长尾山雀(Aegithalos caudatus)合作育雏行为的深入研究。这种广泛分布于欧亚大陆的小型鸟类在非繁殖季组成平均16只个体的流动越冬群,成员包含多个世代的重叠亲属及无亲缘关系的迁入个体(Hatchwell & Sharp, 2006)。每个群体占据大面积的非独占领域。初春时形成单配制对,各对占据越冬群领域的一部分。所有个体最初均尝试独立繁殖,此阶段巢穴无帮手参与。但由于捕食压力,许多巢穴会繁殖失败。部分失败个体会进行二次繁殖尝试,另一些则转为帮助其他巢穴喂养雏鸟,显著提升雏鸟存活至翌年的概率(图12.3a;Hatchwell et al., 2004)。

基于52名协助者的观察数据,Andy Russell和Ben Hatchwell(2001)发现79%的协助者与其协助的一对或双方繁殖个体存在密切亲缘关系。他们通过选择实验进一步测试了亲属识别机制的作用:潜在协助者被置于两个繁殖巢穴大致等距的位置,一个属于近亲,另一个属于非亲属。结果显示出明确的亲属识别——在17个案例中有16例(94%),个体选择优先前往并协助亲属的巢穴(图12.3b)。此外,对同一种群的长期数据分析表明,间接适合度收益(indirect fitness benefits)是长尾山雀(Aegithalos caudatus)协助行为的主要原因(MacColl & Hatchwell, 2004)。直接适合度收益(direct fitness benefits)的作用可被排除,因为协助个体很少在后期成功繁殖,这归因于季节间的高死亡率与低繁殖成功率。这意味着个体通常要么通过繁殖获得直接适合度,要么通过协助获得间接适合度,但极少同时获得两者。

如第11章所述,亲属识别可通过直接的遗传相关线索(genetic cues)或更间接的环境线索(environmental cues)实现,例如先前的关联或共享环境。在长尾山雀中,亲属识别的主要线索似乎是"churr"叫声——这是两性在筑巢或攻击互动等行为中频繁使用短程交流的接触叫声(Sharp et al., 2005)。亲属的churr叫声更相似,且个体更易被播放亲属录音的巢穴吸引。Hatchwell团队通过交叉抚育实验(cross-fostering experiment)研究遗传与环境因素对churr叫声发育的相对重要性:他们将不同巢穴的卵进行交换。发现抚育同胞(同一巢穴中抚育的无亲缘个体)发展出的叫声相似度与真实同胞(同巢抚育的兄弟姐妹)相当(图12.3c),且显著高于不同巢穴抚育的遗传同胞。后续年份的观察显示,当个体繁殖失败转为协助者时,其选择协助对象基于共同抚育经历,而非遗传亲缘本身。总体而言,这些结果为通过环境线索驱动的亲属识别促进利他合作提供了有力支持。

图12.3 长尾山雀的协助行为与亲属识别。(a)协助者的存在使后代存活至次年并加入种群的比例呈近似线性增长。引自Hatchwell et al. (2004)。(b)繁殖失败的个体优先选择协助亲属的巢穴。引自Russell和Hatchwell (2001)。(c)个体的churr叫声更接近其共同抚育者,而非遗传亲属。引自Sharp et al. (2005)。经自然出版集团授权转载。协助者在巢中喂食的照片。照片© Andrew Maccoll。

隐性收益

在长尾山雀中,合作收益显而易见:协助者的存在显著提高雏鸟存活率(图12.3a)。但在其他物种中,合作收益可能更难确定,因为它们可能具有隐蔽性和/或延迟性。Andy Russell、Becky Kilner及其团队对华丽细尾鹩莺(Malurus cyaneus)的研究为此提供了典型案例——这是澳大利亚东南部小型合作繁殖雀形目鸟类。观测数据显示协助者的存在并未增加雏鸟体重(图12.4a),因此协助行为对正在抚育的雏鸟没有明显适合度收益(Russell et al., 2007)。

Russell 等人进一步测试了这是否可以通过后代母亲在有帮手时减少其繁殖投入来解释。与此一致的是,研究发现当雌性有帮手时,她们产下的卵更小(减少5.3%)且营养含量更低(卵黄减少14%;图12.4b)。这表明帮手对雏鸟的益处被母亲对卵的投入减少所完全抵消。Russell 等人通过多变量统计分析和在不同帮手数量的巢间转移卵的交叉抚养实验,区分了卵供给效应和帮助频率效应。结果显示,在卵来自具有相同数量帮手巢穴(因而卵大小相同)的巢中,帮手的存在显著增加了雏鸟体型(图12.4c)。

这引出了一个问题:为何有帮手的母亲会减少对卵的投入,从而抵消了帮手对其后代的益处?一种可能是帮手的存在导致食物竞争加剧,使母亲分配给卵的资源减少。另一种可能是拥有帮手的雌性减少繁殖投入,以便为未来的繁殖机会储备资源。后一种解释得到了16年数据集的观察支持,显示帮手的存在使母亲存活到下一年繁殖的概率增加了11%(图12.4d)。总体而言,这表明帮助行为通过提高繁殖者在未来年份存活并再次繁殖的几率,从而产生长期效益。若个体在群体中与繁殖雌性亲缘关系更近时更可能提供帮助,这将非常值得探究。

副产品利益(by-product benefit)

某些情况下,合作可能作为其他"自利"行为的副产品或自动结果而产生利益。其核心思想是,从个体或自私角度,合作始终是最佳选择,但同时也为他人带来利益。

这可以通过一个合作狩猎博弈(表12.3)来说明,Ken Binmore(2007a)称之为"囚徒的喜悦Prisoners' delight"。假设两名玩家有机会参与潜在的合作行为(如捕猎猎物),参与需消耗1单位能量。若狩猎成功,所有食物将在两名玩家间平分(无论是否参与)。若仅一名玩家参与,狩猎为轻度成功,所获食物相当于4单位能量,平分后每位玩家获得2单位。此时,狩猎者的收益为2-1=1(减1为狩猎成本),搭便车者的收益为2-0=2(无狩猎成本)。若双方都参与,协同合作的狩猎将取得巨大成功,所获食物相当于10单位能量,平分后每位玩家获得5单位,扣除狩猎成本后的净收益为5-1=4。在此收益结构下,无论对方选择如何,参与狩猎(合作)始终是最佳选择。因此,狩猎是演化稳定策略(ESS)。

狩猎是 ESS,尽管事实上搭便车 (F = 2) 比在被搭便车 (S = 1) 要好。为了说明为什么会这样,请考虑一下狩猎或不狩猎非常罕见的极端情况。如果狩猎很少见,那么猎人将与非猎人在一起,因此他们的平均回报将是 1。大多数非猎人也会与非猎人在一起,因此他们的平均收益将略高于零(刚刚超过,因为一小部分将与猎人在一起,从而增加他们的收益)。因此,当狩猎很少见时,它总比不狩猎要好,并且会入侵种群。相比之下,如果狩猎不罕见,非猎人将倾向于与猎人在一起,因此他们的平均收益为 2,而猎人倾向于与其他猎人合作,因此他们的收益将略低于 4(略低于,因为一小部分将与非猎人一起)。因此,当不狩猎很少见时,它的表现比狩猎更糟糕,并且无法入侵种群。这说明了一个普遍的观点,即自然选择重要的是个体(或策略)相对于整个种群的表现,而不仅仅是它相对于与之互动的伙伴(或种群子集)的表现(Grafen,2007;另见表 15.1)。

图12.4 华丽细尾鹩莺(Malurus cyaneus)中隐藏的帮手效应。(a) 帮手存在对雏鸟体型无影响,但(b)导致优势雌性产下更小的卵。(c) 交叉抚养实验中,在卵大小相同的群体间比较时,帮手存在显著增加雏鸟体型。(d) 获得帮助的繁殖雌性存活到下一年繁殖的概率更高。引自Russell等(2007)。经AAAS许可转载。雄性照片。Photo © Geoffrey Dabb.

合作建巢的蚂蚁

副产品收益(by-product benefit)的一个显著例子,伴随着血腥的结局,见于几种无亲缘关系的蚁后联合建巢的蚂蚁物种。它们合作挖掘和建造巢穴(Bernasconi & Strassmann, 1999)。这种行为出现在许多领域性物种中,成熟巢群的工蚁会摧毁新建巢穴,而新建巢群的工蚁会从其他新建巢穴中偷取幼体。合作建巢能带来明显收益——由更多蚁后建立的巢群生长速度更快,使它们既能更好地袭击其他巢穴,又能防御自己的巢穴免受此类袭击。然而这种合作行为并不稳定,因为当成年工蚁出现时拥有多蚁后的优势就终止了。蚁后不觅食,而是将自己封闭在巢穴中,依靠体内储备(通过消化翅膀肌肉获得的脂肪、蛋白质和糖原)生产第一批工蚁幼体。工蚁的出现结束了蚁后依赖体内储备生产幼体的阶段。此时每只蚁后不再因其他蚁后的存在而受益,而垄断繁殖能带来巨大优势。这导致先前毫无攻击行为的雌蚁开始殊死搏斗。

猫鼬(meerkats)的群体扩张效应

副产品收益在许多合作繁殖的脊椎动物中也十分重要。Tim Clutton-Brock及其同事对生活在非洲南部干旱地区的小型(<1kg)猫鼬(meerkats)进行了长期研究。猫鼬群体最多由20只成年个体组成,附带需要照料的幼崽。每个群体由一对优势配偶、该群体出生的两性从属成员,以及部分迁入群体的从属雄性组成。猫鼬的成功繁殖完全依赖群体从属成员的帮助——当其他成员外出觅食时,这些帮手在洞穴中负责喂养和守护幼崽。这与如长尾山雀(longtailed tits)等物种形成对比,后者的帮手只是某些巢穴的额外增益而非必需。猫鼬的帮扶行为代价极高——在开始全天候育婴后的12小时内,育婴者体重下降1%,而觅食成员体重增加5.9%(Clutton-Brock et al., 1998)。在整个繁殖周期中,最尽责的育婴者体重最多下降11%。

通过增加群体规模(其综合效应有时被称为“群体增强(group augmentation)”),这种帮助行为至少能以两种方式为保姆(babysitters)带来未来的收益。首先,更大的群体规模对所有成员都有利,因为大群体表现更佳。例如,更大群体能更高效警戒捕食者、将更大部分时间用于觅食,并更可能在与其他群体的领地冲突中获胜(图12.5a)。这导致大群体的死亡率更低(图12.5b)。其次,从属雌性(subordinate females)和迁入的从属雄性(immigrant subordinate males)可能继承主导繁殖地位;通过帮助行为,它们确保未来会有帮手存在。验证该观点的一种方法是检测帮助率是否存在性别差异,因为帮助行为的未来适合度收益对最可能留在出生群体并繁殖的性别最为显著。与此一致的是,雌性是猫鼬(meerkats)中帮助行为最多的性别,而雄性的帮助率在其成年并即将离群时下降(图12.5c)。

猫鼬的数据也说明了区分合作行为的直接与间接(亲缘选择)收益的困难。上述讨论表明,帮助行为可为帮助者(helpers)提供直接适合度收益(direct fitness benefits)。然而,猫鼬群体中多数成员与它们帮助抚育的幼崽及群体其他成员存在亲缘关系(图B11.3a)。这意味着它们通过以下途径获得间接收益:(a)帮助抚育亲属;(b)从属亲属(subordinate relatives)也能获得群体规模增大的收益。这意味着促进帮助行为的各因素相对重要性可能随性别和年龄而变化。例如,出生雄性(natal males)的帮助行为可能主要源于帮助亲属的间接收益及身处大群体的直接生存收益,而迁入雄性(immigrant males)的帮助可能源于大群体的生存收益及培养未来在其获得主导地位时能提供帮助的从属个体。

图12.5 猫鼬的群体增强效应。在更大群体中,(a)个体警戒捕食者的时间减少,(b)成年年死亡率降低。引自Clutton-Brock et al. (1999a, b)。经AAAS许可转载。(c)雌性比雄性提供更多帮助,雄性在成年即将离群时帮助率下降。引自Clutton-Brock et al. (2002)。经AAAS许可转载。照片© Andrew Young。

互惠性(Reciprocity)

Robert Trivers(1971)在一篇极具影响力的论文中指出,若个体优先帮助曾帮助过自己的对象(互惠帮助(reciprocal helping)),则帮助行为的短期成本可通过未来获得的回报得到超额补偿。例如,A今日帮助B,B明日帮助A,正如俗语"你帮我挠背,我也帮你挠背"所概括的。互惠性演化的难题在于搭便车(free riding)的可能性。由于一方获益与另一方付出存在时间差,B可能今日接受A的帮助,次日却拒绝回报A。我们将通过简单模型探讨互惠性在何种条件下能保持演化稳定。

重复互动下的囚徒困境(Prisoner’s dilemma)

要探讨互惠(reciprocity)如何促进合作,回到囚徒困境(Prisoner’s dilemma)的分析是有益的。是否存在某种方式能让个体逃脱这一困境并达成稳定合作?如果两个参与者仅相遇一次,答案是否定的;背叛(defect)是表12.1中唯一的稳定策略。如果互动总次数被预先精确知晓,背叛同样会成为稳定策略——因为在最后一次相遇时背叛是最优选择,从而逆向推导至第一次相遇也必然如此。然而,若这一系列互动无限持续,或更现实地说,若存在持续的非零概率w使得双方可能再次相遇,则某种形式的合作可能成为稳定策略。这是因为参与者之间合作的长期收益可能超过背叛的短期收益。尽管这种行为有时被称为“互惠利他主义(reciprocal altruism)”,这一术语具有误导性:尽管帮助行为在短期内需要付出代价,但只有当这种代价被未来获得帮助的收益所超越时,这种行为才会被自然选择青睐,因此它本质上是互利(mutually beneficial)而非利他(altruistic)的(Box 11.1)。

Axelrod(1984)通过一场著名的计算机竞赛研究该问题,他将全球科学家提交的62种不同策略进行博弈。这些策略涉及不同顺序的合作与背叛组合,模拟结果表明最优策略是“以牙还牙(‘tat for tit,TFT)”:首次行动选择合作,之后重复对手上一步的选择。TFT兼具友善性(起始合作)、报复性(惩罚背叛)与宽容性(响应他人合作,即使对方曾背叛)的特征。

Axelrod的计算机实验影响深远,使人们普遍认为通过TFT实现的互惠是一种进化稳定策略(ESS),能抵御其他任何策略的入侵。然而后续研究表明,TFT的优势被高估——它可能被击败,且单一策略难以持续主导。例如,“多疑TFT(suspicious TFT)”在首次互动时选择背叛后采用TFT策略,或“牙还牙以(tat for tit)”,起始不合作,仅在他人合作后才转为合作,这类策略可能表现更优(Boyd & Lorberbaum, 1987; Binmore, 1994, 1998)。因此,尽管互惠在理论上可行,我们不应期望自然界必然存在简单的TFT规则。

动物中的互惠

人类

互惠在人类社会中似乎普遍存在。典型案例来自安特卫普钻石市场:由少数专家构成的群体进行钻石交易时,个体会将价值连城的钻石包裹交予他人带回家研究,既不签署合同也不交换收据。作弊者将被逐出社群。这展示了重复博弈中通过GRIM策略维持的互惠合作:个体初始选择合作,但一旦遭遇背叛即永久停止合作。大量研究使用“经济博弈”测试互惠能否促成人际合作。这类实验中,参与者进行囚徒困境等博弈,最终根据得分换取现金奖励。多次实验表明,具有互惠潜力的重复互动能显著提升合作水平(Carmerer, 2003)。

如果互惠(reciprocity)在人类中具有重要意义,那么我们预测个体在被观察时应更倾向于合作,因为这将增加获得互惠帮助的机会。支持这一点的证据来自Melissa Bateson及其同事(2006)在大学咖啡室进行的巧妙实地研究:该场所设有用于支付茶饮费用的诚信箱(honesty box)。诚信箱上方张贴着饮料付费制度的说明告示。Bateson在交替周次中添加了(150×35mm)的眼睛或花朵图像。他们发现当展示眼睛图案时,人们支付的饮料费用约为花朵图案时的三倍,表明人类存在对观察信号产生自动且无意识的合作倾向(图12.6)。然而在将此研究作为互惠行为的证据时需谨慎,因为结果同样可用其他多种执行机制(enforcement mechanisms)解释,例如为避免惩罚而合作。经济博弈实验表明,当人类被赋予惩罚搭便车者(free riders)的选择时,他们会实施惩罚,并因此提升合作水平(Fehr & Gachter, 2002)。更广泛地说,Trivers(1971)提出,正是互惠等执行机制的选择为人类的"公平感"提供了进化基础。

非人类

互惠机制被认为在多种案例中具有重要性,包括清洁鱼(cleaner fish)与客户鱼(clients)的合作、多种鸟类对捕食者的警戒叫声、吸血蝙蝠(vampire bats)的血液餐共享、鱼类对捕食者的巡视以及黑猩猩(chimpanzees)的食物共享。然而在全部或至少大部分案例中,合作行为通常可用更简单的机制解释,例如副产品收益(by-product benefit)(Hammerstein, 2003; Clutton-Brock, 2009c)。因此,尽管过去认为互惠具有广泛重要性,但如今认为该现象在动物界极为罕见甚至不存在。这里的关键并非否定互惠的可能性,而是强调尽管经过大量实证研究,仍缺乏确凿案例,即使在最佳情况下也极为罕见。通过讨论两个具体案例可说明这一点。

吸血蝙蝠

Wilkinson(1984)研究了哥斯达黎加一群带有个体标记的吸血蝙蝠Desmodus rotundus。它们日间以8-12只的稳定群体栖息,包含母亲、幼崽、亲属及部分非亲属成员。成年个体夜间外出觅食动物血液,但觅食过程存在风险,约四分之一的个体空腹归巢。这些未进食者会向群体中成功获得血液的成员乞食,并常能获得食物。Wilkinson发现反刍行为仅发生于近亲或频繁共栖的非亲属个体间,并提出后者涉及互惠机制。但要证实这确实代表互惠,需满足以下条件:

(1)足够的重复配对互动,使个体有机会轮流互助。野外研究发现部分非亲属个体在栖息地长期相伴,有时达数年之久。

(2)接受援助的收益必须超过捐赠成本。图12.7显示蝙蝠自上次进食后随时间推移体重下降。曲线减速特征表明,饱食个体捐赠少量血液(沿横轴底部向阈值移动时)的成本较低。然而,同等血量可为濒临饥饿的个体带来巨大收益,显著延长其在时间轴上的存活位置。因此,血液的分享对供体代价微小,却使受体获益巨大——事实上这可能挽救受体生命,使其存活至次日夜晚再次自主觅食的机会。

图12.6 每周每升牛奶消费对应的支付金额(英镑),数据随告示旁展示图像类型变化。源自Bateson等(2006)。经英国皇家学会许可。照片显示西米德兰兹警察局(West Midlands Police)根据该研究制作的犯罪预防海报。经西米德兰兹警察局许可。

图 12.7 吸血蝠在进食后的体重下降遵循负指数下降(negative exponential decline)曲线,当体重降至黄昏时饱食前体重的75%时会因饥饿死亡。因此,当供体处于体重D时捐献5%的饱食前体重,将导致供体损失C小时的存活时间,但能为处于体重R的受体提供B小时的存活时间。改编自Wilkinson (1984)。经自然出版集团许可转载。照片© Deitmer Nill/naturepl.com

(3)个体根据过往互助经历调整其助他行为——即必须能够识别合作者(cooperator)与欺骗者(cheat),回馈曾喂养过自己的个体,并拒绝喂养未能互惠(reciprocate)的前任受体。Wilkinson在实验室中设计了一系列精巧实验:他将来自两个不同栖息地(彼此无亲缘关系)的蝙蝠个体混合组群。在多次试验中,随机选择一只个体隔离禁食,其他个体则可自由取食血液。随后将饥饿个体重新引入群体时发现,13次反哺(regurgitation)中有12次发生在原属同一栖息地的个体间,即彼此熟悉的个体。此外,接受血液的饥饿个体后续进行互惠捐赠的频率显著高于随机预期。不过,这些实验仅表明个体更倾向喂养日常交往的同伴,这存在其他解释可能(如下节所述)。最重要的是,实验未证实个体会优先喂养曾帮助过自己的对象,或拒绝喂养未帮助过自己的个体。

(4)合作行为无法通过不依赖互惠的更简单机制解释。虽然Wilkinson的结果符合互惠假说,但仍存在多个更简化的解释可能。一种可能性是,个体倾向于与群体成员合作,因为他们通常是近亲(即有限扩散带来的间接收益;Foster, 2004)。这一假说得到以下事实支持:在98次已知亲缘关系的个体间血液共享记录中,仅5例个体的亲缘系数低于祖孙关系(r<0.25)。另一种可能是,乞食行为构成某种形式的骚扰(harassment),阻止饱食个体进入日常蛰眠状态(torpor),此时通过喂食减少骚扰可直接获益。最后一种可能是,维持同群个体存活能带来直接收益。例如,群体成员存活数量增加将提升未来可乞食对象的数量,这种直接收益类似于群体扩增(group augmentation)。尽管这涉及通过帮助他人以获得未来回报,但无需优先帮助更具互助性的个体。

Food and mate sharing in primates

Craig Packer (1977) 研究了橄榄狒狒(Papio anubis)中可能存在的互惠(reciprocity)案例。当雌性进入发情期时,雄性会与其建立配偶关系(consort relationship),跟随其活动并等待交配机会。有时雄性个体会通过可识别的信号组成联盟(coalitions),攻击那些与可接受雌性保持配偶关系的竞争者。这通常导致被请求的雄性与被攻击的配偶雄性发生争斗,此时请求帮助的雄性会趁机带走雌性!该现象被认为是互惠行为,因为后续情景中双方角色会发生调换,曾提供帮助的个体会得到先前受助者的帮助。然而,鲜有证据表明个体在曾帮助过对方后会更"允许"对方与雌性交配(前文条件3)。此外,新近观察表明雌性被"解放"后,两个雄性会竞相争夺雌性并试图独占(Bercovitch, 1988),这表明合作行为更可能通过即时直接收益(direct benefits)解释(条件4)——结盟提高了与雌性交配的概率。

另一个常被引用的互惠案例是雄性黑猩猩间的肉类分享行为。雄性黑猩猩群体捕猎中小型哺乳动物(如猴类和小型猪类)。成功捕猎后,个体会围聚在猎物持有者周围乞食。这常被认为是互惠形式,即个体优先与盟友交换肉类。然而,更详细的研究显示,个体很少优先将肉类分给曾喂养过自己的对象(条件3)。肉类分享概率主要取决于乞食者的骚扰(harassment)强度(Gilby, 2006),表明合作行为更可能被简化为减少骚扰的机制(条件4)。

强制机制

我们关于互惠的讨论聚焦于个体如何通过优先互助("帮助帮助过你的对象")维持合作。虽然这种方式相对次要,但还存在其他强制合作(enforcement)方式,如"惩罚(punishment)"、"监督(policing)"和"制裁(sanctions)"(Frank, 2003)。核心观点是:若存在奖励合作者/惩罚搭便车者(free riders)的机制,就能改变帮助行为的收益/成本比,从而促进合作。

这可通过在囚徒困境(Prisoner’s dilemma)中加入强制机制说明。例如,假设背叛者(defectors)会受到对方惩罚。若惩罚成本超过剥削(exploitation)收益,该机制将消除搭便车优势,使合作成为最优策略(无论对方选择如何)。

我们首先详细讨论互惠机制(尽管其强制作用较弱),因为它能清晰阐释基本问题且最受关注。接下来将通过具体案例展示其他强制机制的运作方式。

猫鼬中的杀婴和驱逐行为

强制合作的一种方式是通过骚扰潜在的帮助者,从而降低其独立繁殖的能力。Andy Young及其同事在meerkats中研究了这一现象的案例。此前观察到,优势雌性在分娩前约一个月会对其群体中的某些从属个体表现出攻击性,并将其驱逐出群体,直到幼崽出生。Young等(2006)发现这种攻击行为并非随机——而是针对群体中已怀孕或最可能怀孕的从属雌性(年龄较大且与优势个体亲缘关系较远者)。这对从属个体的繁殖概率产生极大负面影响,使其难以产生与优势个体后代竞争资源的子代。被驱逐期间,雌性个体独自或与其他被驱逐者相处,导致应激激素(stress hormones)水平升高、流产概率增加、受孕率下降及体重减轻(图12.8a–12.8c)。此外,此举可在从属雌性对优势雌性子代构成威胁时将其移除。若未驱逐怀孕的从属个体,观察到其会攻击并杀死优势雌性新生幼崽,且通常会将其吃掉(Young & CluttonBrock, 2006)。这种效应显著,当幼崽出生时若有一名或多名从属雌性怀孕,优势个体幼崽存活概率将降低约50%(图12.8d)。

鸟类、鱼类中的惩罚

强制合作的另一种方式是对不合作个体实施惩罚(punishment)。这通过增加不合作的代价,相对提升了合作的收益。在许多合作繁殖的鸟类中,年轻个体会暂时延迟扩散和独立繁殖,留在出生巢穴帮助抚育其他后代。Raoul Mulder和Naomi Langmore(1993)测试了惩罚是否在解释superb fairy-wrens帮助行为中起作用。为此,他们移除帮助者并将其圈养24小时,随后将其放归原群体。当在繁殖季实施移除(从而阻止帮助行为)时,返回的帮助者会遭受优势雄性的极端骚扰,表现为长时间追逐和啄击(14例中9例)。相反,在非繁殖季实施移除(此时无帮助行为发生)时,从未观察到对回归个体的攻击(12例中0例)。然而,尽管这些结果暗示了惩罚的作用,但尚未证实个体会通过增加帮助行为水平来应对惩罚。

图12.8 Meerkats中的驱逐现象。被驱逐雌性(a)粪便样本中糖皮质激素(glucocorticoid)肾上腺激素代谢物水平升高,(b)流产率更高且(c)受孕率更低。引自Young等(2006)。(d)当群体中有一名或多名从属雌性在幼崽出生时怀孕,优势雌性(SF)幼崽存活率较低。引自Young和Clutton-Brock(2006)。经英国皇家学会许可。照片显示优势个体压制从属个体。照片© Andrew Young。

Redouan Bshary 及其同事对清洁鱼 Labroides dimidiatus 的研究阐明了惩罚(punishment)的后果。该物种生活在珊瑚礁上,通过从"客户"(clients)身上清除并食用体外寄生虫(ectoparasites)为生,而客户在接受服务时会克制捕食这种潜在的猎物。虽然寄生虫清除和食物获取分别对客户和清洁鱼有利,但存在冲突:清洁鱼更倾向于取食宿主的组织或黏液(mucus),这对宿主代价高昂。

野外观察表明,当清洁鱼咬食客户时,客户鱼会通过激烈追逐清洁鱼和/或逃离来回应(Bshary & Grutter, 2002)。这种惩罚(punishment)也导致清洁鱼行为的改变,使其在未来互动中更少咬食客户。Bshary & Grutter(2005)随后通过实验测试了惩罚(punishment)的作用:使用有机玻璃(Plexiglas)板模拟客户提供的取食机会。他们允许清洁鱼从有机玻璃板上取食虾泥或鱼片。清洁鱼对虾表现出强烈偏好,因此研究者测试了当它们因取食虾而受到惩罚(punishment)(通过移走板来模拟逃离,或用板追逐清洁鱼)时,其摄食行为如何改变。结果发现,面对板的移走或追逐,清洁鱼会调整摄食行为,更倾向于选择不会引发此类行为的食物类型——鱼片(图12.9)。

大豆对不合作细菌的制裁(sanctions)

另一种维持合作的方式是终止与相对不合作个体的互动,从而通过避免终止来促进合作。Toby Kiers 及其同事在大豆与定殖其根部的根瘤菌的互作中检验了此类"制裁(sanctions)"的可能性。豆科植物(如豆类和豌豆)的根部含有根瘤,其中寄居的根瘤菌能固定大气中的氮并供给植物用于生长和合成。固氮对细菌能量消耗巨大,会减少其自身生长繁殖的资源分配,这引出一个问题:为何它们会维持这种合作行为?

Kiers 等(2003)通过将空气(约80%氮气,20%氧气)替换为含微量氮的气体混合物(约80%氩气,20%氧气),迫使根瘤菌"作弊"(不合作)。此时,大气氮的缺乏意味着根瘤菌无法合作性固氮。Kiers 等分别在整株植物、半边根系和单个根瘤水平重复该实验。他们发现,在所有情况下,阻止固氮均导致细菌生长显著下降(图12.10)。生理监测表明,这是由于植物减少了未供氮根瘤的氧气供应。每个根瘤通常由单一克隆菌系定殖,因此根瘤菌受到直接和间接利益的共同驱动而选择合作,以避免自身及同瘤克隆伙伴的资源供应被切断。

图12.9 惩罚(punishment)与清洁鱼 Labroides dimidiatus。该图显示个体在初始偏好测试(浅蓝色柱)和实验处理后(深蓝色柱)从有机玻璃板取食虾类物品的百分比。当虾的移除导致板被移走(模拟逃离)或用板追逐(模拟惩罚)时,清洁鱼更倾向于取食另一种食物类型——鱼片。引自 Bshary 和 Grutter(2005)。经英国皇家学会(Royal Society)许可使用。照片显示个体正在实验用有机玻璃板上取食。照片© Redouan Bshary。

案例研究——塞舌尔莺(Seychelles Warbler)

在上述案例中,我们经常强调合作行为导致直接利益或亲缘选择(kin selection)利益的情形。然而,我们也指出多个因素可能在单一物种中共同作用,有时以意想不到甚至最初被隐藏的方式呈现。本节将通过Jan Komdeur及其团队对塞舌尔苇莺(Acrocephalus sechellensis)的研究为例,说明这种复杂性——长期研究的累积成果彻底改变了人们对合作行为发生机制的理解。该物种与长尾山雀类似,繁殖成功并不需要帮手(helper),因此帮手仅出现在部分巢穴中。当帮手存在时,它们会参与领域防御、驱赶捕食者、筑巢、孵卵和育雏。

Komdeur(1992)的早期研究认为,帮手行为由亲缘选择和繁殖领域空缺的缺乏共同驱动。帮手通常是该领域先前繁殖的后代,因此推测它们常帮助养育亲缘关系较高的全同胞(r=0.5)。20世纪70年代实施的保护计划使Cousin岛上的个体数量从26只激增至约300只,期间观察到的现象暗示了繁殖领域可获得性的作用:随着种群增长,部分个体选择成为巢穴帮手而非尝试独立繁殖。这可以理解为生境饱和(habitat saturation)阻止了个体独立繁殖,从而极大降低了帮助行为的成本(C)——此时通过帮助亲属来改善不利处境(如长尾山雀案例)可能被自然选择青睐。Komdeur(1992)通过将58只个体从Cousin岛迁移到无人居住的Aride和Cousine岛进行实验验证:根据生境饱和假说,Cousin岛的空缺领域被其他领域的帮手迅速填补(部分在数小时内完成),而迁至未饱和新岛屿的个体全部形成独立繁殖对,无个体充当帮手。

图12.10 能够固氮的根瘤菌比被抑制固氮的菌株表现出更强的生长优势。数据来自Kiers等(2003)。经Nature出版集团许可转载。照片展示分根实验:根系一侧接触空气,另一侧接触用氩气替代氮气的气体混合物。照片© Ford Denison。

然而,对塞舌尔苇莺繁殖个体和群体内亲缘关系的微卫星标记(microsatellite marker)遗传分析(Richardson等,2002)推翻了亲缘选择主导合作繁殖的传统观点。该研究揭示三大意外发现:首先,40%的后代由其他群体的雄性授精,因此帮手养育的雏鸟通常并非其全同胞。平均而言,帮手与雏鸟的亲缘系数为r{=}0.13,导致帮助行为的间接利益远低于预期;其次,雌性帮手常在巢中产卵,平均每年每从属个体产生0.46个后代,表明雌性从属个体通过担任帮手获得显著直接利益;第三,雄性帮手偶尔也能获得父权,平均每年产生0.14个后代,因此同样获得直接利益。总体而言,当这些不同效应叠加时,担任帮手的直接利益远超间接利益(表12.4)。

当缺乏独立繁殖机会时,帮助行为可能被选择

当领域空缺出现时,帮手会迁移并独立繁殖

近半数后代由其他群体的雄性授精

表12.4 塞舌尔苇莺中帮手角色的 直接与间接利益(以子代当量计) (Richardson等,2002)

雌雄帮手均在其协助的领域内繁殖

……雌性从属个体会优先帮助亲缘关系更近的个体

……通过将帮助行为定向于其母亲繁殖的后代

操纵

在得出结论之前,最后一个复杂因素是某些行为看似合作,但实际上却是接收者的操纵行为(manipulation)(Dawkins, 1982)。最明显的例子是亲鸟喂养巢寄生者(如杜鹃)的后代。宿主从中一无所获;它们只是被杜鹃欺骗而喂养了错误的物种(第4章)。鲜为人知但同样令人震惊的是灰蝶(lycaenid butterfly)幼虫,它们被工蚁搬运至巢穴并喂养,这得益于蝴蝶能够模仿蚂蚁的化学气味和声音(Barbero et al., 2009)。

图12.11 塞舌尔莺中的合作与亲缘识别。(a) 雌性从属个体(实心圆和实线)的投喂率与所喂养雏鸟的亲缘度呈正相关,而雄性从属个体(空心圆和虚线)则无此关系。(b) 当巢中的优势雌性是它们出生时的优势雌性时,雌性从属个体的投喂率显著更高,但与优势雄性的身份无关。引自Richardson et al. (2003)。照片© Martijn Hammers。

操纵行为也发生在种内。例如,某些雌鸟会将卵产在同种的巢中,从而避免孵卵和亲代抚育的成本(Yom-Tov, 1980)。欧洲椋鸟(Sturnus vulgaris)的雌性在"倾倒"卵到其他雌性巢中前,会先移除一枚宿主卵。随后它们将宿主卵丢弃在附近地面。起初人们认为这些地面上的卵是来不及返回自己巢穴正常产卵的雌鸟所产!后来通过在巢中标记新产卵,发现地面上的卵……

个体可能被欺骗而帮助其他个体

地面上的卵通常带有标记,即从巢中被移除的卵(Feare, 1984)。这种情况下,正如种间巢寄生一样,宿主被欺骗而为其他个体的利益行事。

总结

我们区分了合作进化的四种途径(表12.2)。第一种(亲缘选择,kin selection)依赖于合作对亲属产生的间接利益,后三种则依赖于合作为合作者带来整体直接利益。

(1) 亲缘选择(kin selection)。个体通过帮助携带合作基因拷贝的亲属,增加自身在未来世代中的遗传代表性。亲缘选择导致合作的例子众多,如长尾山雀的合作繁殖和黏菌子实体的形成。 (2) 副产品收益(by-product benefits)。合作可通过"自利"行为的副产品或自动结果产生收益。例如蚂蚁的合作建巢和猫鼬通过帮助增加群体规模。

(3) 互惠(reciprocity)。如果个体倾向于帮助那些曾经帮助过自己的对象,互惠合作就可能被选择。虽然这在理论上具有吸引力,并可能在人类中发挥作用,但普遍认为对其他动物并不重要。 (4) 执行(enforcement)。如果合作行为得到奖励和/或搭便车行为受到惩罚,这将改变帮助行为的收益/成本比,从而促进合作。案例包括猫鼬驱逐成员、清洁鱼惩罚机制以及大豆对根瘤菌的制裁。

在许多物种中,多种因素可能同时作用,导致难以厘清它们的相对重要性。尽管如此,直接收益(direct benefits)与间接收益(indirect benefits)的相对重要性在不同物种间存在显著差异。

延伸阅读

Lehman和Keller(2006)全面综述了解释合作的演化模型,并附有15篇讨论其观点的评论文章。Sachs等(2004)与West等(2007b)探讨了不同解释在不同生物类群中的重要性。针对特定分类群的合作行为综述包括鸟类(Koenig & Dickinson, 2004; Hatchwell, 2009)、哺乳动物(Clutton-Brock, 2009b)、灵长类(Silk, 2009)、鱼类(Taborsky 1994)和微生物(West等, 2006)。关于鸟类的经典早期研究包括Brown(1987)和Emlen与Wregge(1988, 1989)。Rubenstein与Lovette(2007, 2009)通过比较分析表明,非洲椋鸟的合作繁殖与时间变化的环境相关,且这些合作繁殖者中雌性间对繁殖机会的竞争加剧,导致雌性出现更多装饰特征,从而减少性二态性。Arnold与Owens(1998, 1999)讨论了鸟类合作繁殖的生态和生活史关联。等级排队的重要性……

在昆虫和脊椎动物中的研究由Field和Cant(2009)综述。社会性昆虫将在第14章详细讨论。

亲缘识别(kin discrimination)存在于长尾山雀(longtailed tits)和塞舌尔莺(Seychelles warbler)等合作繁殖脊椎动物中,但在猫鼬(meerkats)和笑翠鸟(kookaburras)中未发现。Cornwallis等(2009)表明这种差异可通过亲缘识别的相对收益变化来解释:当帮助行为产生更大收益时更可能发生亲缘识别,而当群体内亲缘度较高时(即群体内非选择性帮助会指向亲属)则可能性降低。

Polistes dominulus 胡蜂提供了副产品利益(by-product benefits)的潜在案例:对自然巢穴的遗传分析显示,15%–35%的从属个体与优势雌性无亲缘关系。该物种中这些无亲缘从属个体的帮助行为,似乎可通过巢穴继承(nest inheritance)获得的直接适合度收益来解释(Queller等, 2000; Leadbeater等, 2011)。

Clutton-Brock(2009c)讨论了互惠重要性缺乏实证支持的问题。Boyd和Richerson(1988)指出当互动涉及两个以上个体时,互惠在理论上存在困难。Stevens和Hauser(2004)探讨了心理机制如何阻碍动物互惠。Raihani等(2010)提供了清洁鱼跨性别惩罚的案例。Jander和Herre(2010)展示了物种间互利共生中的执行机制——无花果树会制裁授粉质量差的榕小蜂。Frank(2003)全面综述了执行机制。

讨论主题

- 讨论长期野外研究与野外实验在评估合作成本收益方面的相对优势。

- 惩罚或制裁等行为显然能促进合作。但如果这些行为本身需要成本,自然选择如何支持此类执行机制?

- 阅读Krams等(2008)、Russell和Wright(2009)及Wheatcroft和Krams(2009),讨论斑姬鹟(pied flycatchers)的围攻行为是否为互惠合作。你将设计哪些实验解决这一争议?

- 为何合作与性选择很少在同一物种中被共同研究(Boomsma, 2007)?

- 讨论Nowak(2006)提出的五种合作解释如何对应图12.2或表12.2的分类。

- “整整一代学者都接受了‘囚徒困境体现人类合作问题本质’的观点”(Binmore, 2007, p.18)。请评述。

- 是否存在具有“公平感”的非人类生物?

- 讨论细菌行为生态学的潜在医学应用(André & Godelle, 2005; Brown等, 2009)。

- 讨论在参与经济游戏时对人类行为的研究是否可以应用于帮助解决全球变暖问题(Milinski, 2006)。

- MacLean和Gudelj(2006)展示了酵母菌代谢糖分时如何出现搭便车问题(free rider problem)。该问题是如何解决的?

- 大豆-根瘤菌(soybean-rhizobia)的相互作用能否被视为互惠(reciprocity)?

- 微生物形成子实体(fruiting body)的行为中是否存在搭便车现象(free-loading)(Strassmann等,2000;Velicer等,2000;Buttery等,2009)?

照片 \circleddash Alex Wild

行为生态学导论,就是那个封面是两只阿德利企鹅的经典教材。