植物演化

外观

本页面主要聚焦于一些神奇的灭绝物种比如莱尼蕨,古羊齿等,顺便尝试理一下植物的演化之路。

参考的资料比较杂,就不一一列出了。

藻类于其它地方都有讲,这边就不专门讲了。

植物的登陆

寒武纪至奥陶纪(约5.43亿至4.43亿年前),大气氧气(O₂)含量上升,臭氧层逐渐形成,减少了紫外线对陆地生物的伤害。陆地表面逐渐稳定,岩石风化形成原始土壤,为植物提供附着基质。

管胞约于4.3亿年前(志留纪早期)形成

根系系统最早的明确化石证据来自保存在距今约 4.08 亿年前(泥盆纪早期)古化石中的植物根的痕迹。

植物化石记录的证据表明,奥陶纪晚期到志留纪早期是一个重大革新时期。此时的陆生化过程包括进化出一种不主要依赖水的生殖系统,以及使植物在水生介质外生长的各种机制。所有这些特征都出现在大约 4.7 亿年到 4.3 亿年之间,紧随其后的是整个陆生植物器官(如茎和生殖结构)的首次出现。

早期陆地植物的化石种举例

- 库克逊蕨(Cooksonia):最早的维管植物之一(约4.3亿年前),具有简单的二叉分枝结构和气孔,顶生孢子。

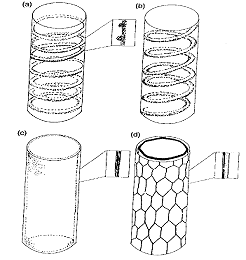

- 莱尼蕨(Rhynia):保存完好的泥盆纪化石,显示原始的维管组织(螺旋加厚的tube)和表皮结构,产四面体孢子。

- 阿格劳蕨(Aglaophyton):具有未加厚的导水细胞,可能为苔藓类的近亲(比维管植物亲缘关系更近)。

非维管植物到维管植物的演化

苔藓类(非维管)依赖表面水分运输,而维管植物通过内部组织实现高效输导,适应更干燥的陆地环境。化石记录显示从简单茎状结构(如库克逊蕨)到复杂维管系统(如蕨类)的渐进演化。

早期树木的出现

早泥盆纪至晚石炭纪,随着氧气含量的显著上升和CO2含量的下降,植物出现对陆地的进一步适应

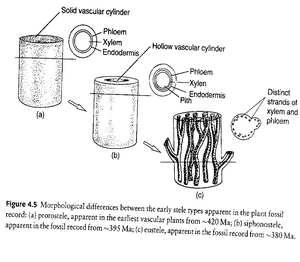

三种中柱类型的出现(见图)

这里的三种中柱类型植物学上都有讲,这里就不展开了,具体年份在图注里。

叶子的出现及代表物种

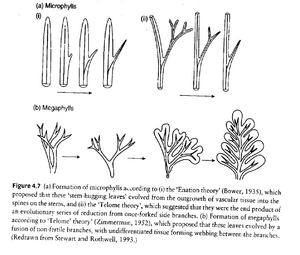

早期的两种叶子类型——小型叶和大型叶。他们两个主要的区别有小型叶无叶隙,单一维管束;大型叶有叶隙,叶脉复杂。

生殖结构——种外包被结构的发展和花粉粒的出现

泥盆纪晚期(先偷懒

物种举例

鳞木(Lepidodendron aculeatum Sternberg)

木贼纲(equisetopsida)于石炭纪和二叠纪出现

前裸子植物门