提出你的问题:修订间差异

| 第30行: | 第30行: | ||

=== 分子生物学 === | === 分子生物学 === | ||

链霉溶菌素和利链霉素是一个东西吗?(根据找到的资料,它们都作用于RNA聚合酶的核心酶β亚基,抑制转录延伸) | 链霉溶菌素和利链霉素是一个东西吗?(根据找到的资料,它们都作用于RNA聚合酶的核心酶β亚基,抑制转录延伸) | ||

关于杨Sir新版生化中的一个矛盾点(个人认为可能是杨Sir写错了,麻烦各位佬看看):第四版P660中关于加尾反应的CTD磷酸化信号的叙述中,杨Sir明确表明Ser2的磷酸化是由TFIIH介导的,但与前述转录进入延伸后THIIH留在起始处似乎矛盾,本人翻看了Weaver和杨Sir的分子,其中Weaver并未提及相关内容,而杨Sir的分子第二版中只在BOX8-1中含糊其辞的提到“可由不同的蛋白激酶催化”,上网搜索找到一篇cell上的文章(Behrmann E, Loerke J, Budkevich TV, Yamamoto K, Schmidt A, Penczek PA, Vos MR, Bürger J, Mielke T, Scheerer P, Spahn CM. Structural snapshots of actively translating human ribosomes. Cell. 2015 May 7;161(4):845-57. doi: 10.1016/j.cell.2015.03.052. PMID: 25957688; PMCID: PMC4432480.)发现CDK12/13敲除会影响加尾,且这两者均在基因3'端富集,故认为应该是杨Sir写错了(顺便问一句这个可以去哪里给杨Sir反馈一下吗?) | |||

=== 植物及生理学 === | === 植物及生理学 === | ||

2025年3月26日 (三) 09:13的版本

应该有不少生物竞赛的学生在访问这个网站。为此创建这样一个页面。

提问者:注册一个账号即可编辑,请在“未解答”栏目写下你学竞赛的问题,请注明身份。

回答者:大佬们可以访问这个页面来查看有没有新的问题。如果您可以解答,请在问题下方编辑(没有编辑按钮就去登录)好回答,并将该词条转移到“已解答”栏目。

或者也可以在这里提出您需要的整理。

建议大家回答问题的时候标注一下知识来源

未解答

遗传学

XXY的果蝇如果Sxl的PE启动子突变了,可以发育成有育性的雄果蝇吗?

生物化学

甲酰CoA在人体中是怎么代谢的?

卤水主要成分是氯化镁氯化钙,石膏的主要成分是硫酸钙,那为什么石膏豆腐用碱变性使蛋白质沉淀,而卤水豆腐是盐析原理呢?

生态学

求英美学派,法瑞学派,前苏联学派和北欧学派的区别qwq

生物信息

如何在uniprot中查询蛋白复合体的结构?如果不能,有什么组装蛋白复合体的软件?

求生物信息网站总结

分子生物学

链霉溶菌素和利链霉素是一个东西吗?(根据找到的资料,它们都作用于RNA聚合酶的核心酶β亚基,抑制转录延伸)

关于杨Sir新版生化中的一个矛盾点(个人认为可能是杨Sir写错了,麻烦各位佬看看):第四版P660中关于加尾反应的CTD磷酸化信号的叙述中,杨Sir明确表明Ser2的磷酸化是由TFIIH介导的,但与前述转录进入延伸后THIIH留在起始处似乎矛盾,本人翻看了Weaver和杨Sir的分子,其中Weaver并未提及相关内容,而杨Sir的分子第二版中只在BOX8-1中含糊其辞的提到“可由不同的蛋白激酶催化”,上网搜索找到一篇cell上的文章(Behrmann E, Loerke J, Budkevich TV, Yamamoto K, Schmidt A, Penczek PA, Vos MR, Bürger J, Mielke T, Scheerer P, Spahn CM. Structural snapshots of actively translating human ribosomes. Cell. 2015 May 7;161(4):845-57. doi: 10.1016/j.cell.2015.03.052. PMID: 25957688; PMCID: PMC4432480.)发现CDK12/13敲除会影响加尾,且这两者均在基因3'端富集,故认为应该是杨Sir写错了(顺便问一句这个可以去哪里给杨Sir反馈一下吗?)

植物及生理学

关于蕨类的幼叶拳卷现象,是大多数蕨类都有?还是只有真蕨亚门有呢?有哪些蕨类没有?

乙醇酸氧化酶和黄素氧化剂酶的区别?详细些的求求了(末端氧化酶)

为什么有些植物的花是闭花授粉,但授粉完成后还会开放呢?(如豌豆)

看图要怎么区分假年轮和年轮?

有关光合作用电子传递中的原初电子受体、原初电子供体以及D、P、A的定义好像很混乱,在王小菁第八版、潘瑞炽第七版和武维华第三版上面的说法都不一样,那么那本书是正确的呢?还是说就是有争议的?(我没有外文教材,所以不知道国外怎么写的)

动物及生理学

能不能把鱼的分类整理一下

关于应激反应和应急反应,参加反应的激素有哪些区别呢?

关于乌贼的石灰质内壳,应该是来源于外套膜的分泌,同时体内出现了中胚层形成的软骨,为什么说石灰质内壳是外、中胚层来源的呢?

肋骨三问:

- 原始两栖类和爬行类它们全身具肋骨,同时还具有不同形态,不同发达程度的双锥体,它们的椎弓位置也在变化,那么它们的肋骨是如何与脊椎相连的?希望有个总结。

- 肉鳍鱼亚纲基部类群皆无椎体结构,那么他们是否有肋骨?如果有他们是和鲟鱼一样与基腹弓片形成关节还是另有可能?

- 鸟类椎肋和胸肋之间的关节是否是用于呼吸,因为它椎肋被椎状突固定而胸肋又被龙骨突固定死,需要有活动胸廓的位置?

任淑仙《无脊椎动物学(第二版)》P248讲节肢动物的复眼小眼时,在重叠像一段提到了“屏幕效应”,本人搜索无果,望众贤解答(虽然是小细节)

求孢子纲系统发生上重要事件

求一个各种动物的血小板或血栓细胞等的总结

胆碱能性荨麻疹发病机制

能不能整理一下解剖各种模式动物的方法步骤和注意事项

哪些神经递质或激素对应的受体通过G蛋白βγ亚基进行信号转导(细胞书、生理书还有机构讲的都不完全一致)?

关于园田螺的血色蛋白:

猿辅导某套综合卷解析视频中给的总结是:园田螺无血色蛋白,依赖血清蛋白运输氧气

而《普动》上写的是具有血蓝蛋白(P202),上网搜查两种说法都能找到,所以实际上是什么呢?

视杆细胞持续的阳离子内流到底是钠离子通道介导还是非选择性阳离子通道介导?胞生上说是非选择性阳离子通道,但是生理学原理和动物生理学上说的是钠离子通道

两栖动物的肺是否能认为其具有肺泡?

请问蚯蚓 有无蚯蚓血红蛋白?

多孔动物的胚胎逆转到底指的是植物极大细胞开孔到形成两囊幼虫的过程,还是两囊幼虫小细胞内陷的过程?

能否整理一下昆虫的激素分泌以及作用?

楯鳃和羽状鳃有什么区别?我看它们的描述都是鳃轴两侧均有鳃丝,先端游离呈羽状

人卫的生理学第十版提到胶质细胞参与GABA在神经系统中的代谢是通过GABA脱羧酶催化生成琥珀酸半醛(P285),但是根据反应的产物和底物来看,这更应该是脱氨,而非脱羧?

北斗的题库中提到的“角手冠”是什么东西?

动物行为学

蜜蜂访问豌豆花先接触那片花瓣

负竞争和反竞争是什么概念,有什么例子吗

细胞生物学

已解答

植物学

弹丝与假弹丝分别是几倍体:

除了吴国芳,马炜梁两本书上含混不清的阐述,我所见到全部其他资料都表示:弹丝,假弹丝都是二倍体。区别在于:弹丝是单细胞的,有螺纹的加厚,而假弹丝是多细胞连成的,无螺纹加厚。

弹丝是小孢子母细胞不经过减数分裂形成,为2n;假弹丝是造孢细胞的子细胞连续有丝分裂形成(含2-4个细胞),为2n

注:如果你和我一样用的喵的古早网课的话,不必在意其中弹丝是n的奇妙言论

水韭的形成层:

这是一个至今仍有争议的问题。一般认为水韭有形成层,但只向内形成次生木质部,向外形成皮层而非韧皮部。参考文献

——答主的参考文献写的是"The cambium does not form phloem"?应该是形成层只形成次生木质部而不产生次生韧皮部才对啊?

2024年联赛有关禾本科颖片、稃片的一题有何问题

根据马炜梁,四个选项都是苞片(见三版P382与P257)。按最新的分子证据,内稃外稃都是花被同源,因此怎么也犯不着选ABC。评议稿答案给ABC可能是因为很多机构是这么讲的。

——根据陆时万,答案是ABC。还有一两本教材,也跟随了陆时万的说法。本以为这个题在通行的教材上有争议所以答案可能是遵循了最新的研究,没想到是最古早的陆时万的说法。我只能说出题人学的二五八万的还想考察别人。

——黎维平在论文《关于禾本科的一些误解——植物学教材质疑(八)》中详细整理描述了学界关于这一问题的几种观点:[1]

外稃-特化的苞片,内稃-两片近轴端合生的小苞片,浆片-变态的花被片- 外稃-苞片,内稃-两枚合生的外轮花被片,浆片-变态的花瓣(内轮花被片)

- 【有分子证据】外稃、内稃-外轮花被

外稃、内稃-苞片

- 颖片被广泛认为是苞片与总苞片,同时有分子证据支持/反对颖片与外稃同源

- 最后总结:浆片是内轮花被片(这是学界共识),内稃是外轮花被(得到分子、发育证据支持),颖片与叶同源应该没有异议,但是外稃的来源仍然存在争议。

APG 分类系统较传统分类系统增加了哪些科级新类别?

首先纠正一点,APG系统里面没有科的概念,都是单系群。叫科只是大家习惯这么说了而已。具体的改动比较明显的马炜梁已经讲过了。例如被压榨的百合科,移到石蒜科的葱属,原玄参科现在泡桐科的泡桐,新加的车前科;还有很多被并入或拆分的科,例如原忍冬科的荚蒾属接骨木属被并入五福花科,椴树科、梧桐科、木棉科的植物并入锦葵科,毛茛科的芍药升为芍药科。还有很多的细节,题主可以买一本浙大傅承新植物学第二版看看。改动特别明显且是必背科的有玄参科、百合科、锦葵科、天门冬科、忍冬科、五味子科。

石竹目胎座的演化关系?

中轴胎座(石竹科麦瓶草属:中轴胎座,但子房室间隔在上部已消失,形成不完全的3室)→特立中央胎座(石竹科的大多数,子房室间隔消失)→基底胎座,胚珠减少→最终阶段:藜科(基底胎座,1胚珠,胞果)

菊科假舌状花是否可以结实?网上显示假舌状花属于雌花或中性花,理论上可以结实?若可以结实,请问哪些常见菊科植物的假舌状花属于雌花呢?谢谢!(类别:植物学) - 来自重庆某新高一生竞生

雌性的可以,中性的不能。菊花就是边缘假舌状花和管状花都结实。见陆时万植物学修订版下册P315菊属第三行“雌性,假舌状,两者均结实”。再比如向日葵边缘的花就是中性的不能结实,没见过吃的瓜子有从边缘花摘的

关于地钱假根:马炜梁老师书P172图8-4a中将地钱配子体下表皮的多细胞结构称为鳞片,而浙大傅承新老师书P85图4-52中将其称为多细胞鳞片状假根,网上搜索结果显示该结构具有吸收功能,所以何者说法更准确?

A1:个人觉得要真是考试用的话建议按马炜梁记,吸收功能的话马炜梁那本书应该也承认了有这个功能,傅承新的那本书做出这个结论也应该是基于功能的,不过也不排除有分子学证据支持两者同源的,只是目前我查到的非中文资料里没有几个特别强调“鳞片”和“假根”两个词的,倒是"rhizoids"(“根状体”)一词用的较多。

A2:有一个首都师范大学做苔藓的博士说,多细胞的是鳞片,单细胞的是假根,陆时万的植物学认为两者都有吸收功能(很有限)

苏铁叶算羽状复叶还是羽状深裂

据多识植物百科,应为羽状深裂

植物孤雌生殖产生几倍体

这个东西就涉及到一个争议性比较大(主要是主流教材写的都有些问题)的内容--无融合生殖。不过一般来说参考胡适宜先生的《被子植物生殖生物学》比较多些。这个问题就依胡适宜先生的观点解释了。

单就“孤雌生殖”这个名词而言,是被归入了单倍体无融合生殖的,也就是说,这个植株是源于未受精的减数分裂后的细胞,因此其实产生的是单倍体植株而且大多不育。再细讲一点的话这个名词只局限于由单倍体的卵细胞发育成新植株,而由反足细胞和助细胞发育的我们称为无配子生殖。

不过鉴于胡适宜先生的这本书并不是那么新,因此现在的业界观点是否改变并不好说,但偶数年还是以她的观点为依据的。

顺道就补充一下无融合生殖咯:无融合生殖

请问次生虫媒传粉是什么东西(2016年联赛的解析里提到,垂柳是次生虫媒传粉,但没找到资料)

解答:参见杨柳科的系统发育,杨柳科的祖征是风媒传粉,而部分柳的虫媒传粉其实是其独立进化出的衍征,与被子植物的原始(初生)虫媒不同,自然可称为次生的虫媒传粉。

动物学

同上书 P354讲苔藓动物胃绪(funiculus)时提到它由“间质细胞 ”形成,这与《普通动物学》等所讲(由体腔上皮形成)是否相违背?(虽然还是小细节)

首先搞清楚实质细胞和间质细胞的定义,这个组织或器官里面起功能的叫实质细胞,辅助功能的叫间质细胞,体腔上皮是一个组织,一个组织里面本来就有实质细胞和间质细胞。假定这里说的是体腔上皮细胞(实质细胞),那这俩本来不就挨在一起吗,还是一样的。看不出有什么冲突的点。

另外形态学的观点,看着在哪就是哪,这种在一起的结构本来就说啥的都有。如果真想知道从哪里来可以自己做转录组和细胞谱系分析,虽然这也多半得到的结果是很迷惑,除了肝细胞、血细胞、生殖细胞,其它细胞的谱系都不是很清楚。

关于弓鳍鱼的鳞片:《普通动物学》“圆形硬鳞”;杨安峰《脊椎动物学》前后分别提到是圆鳞和硬鳞。应是哪个?

(这个网站竟然SSL证书过期了,导致只能用Markdown编辑,气)题主竟然还有上古书籍杨安峰脊椎动物,正好我也有,那就回答一下吧。应该是硬鳞。首先可以去搜维基百科,因为不太会用Markdown就不放链接了,直接搜弓鳍鱼的词条即可,是硬鳞。题主所说的圆鳞估计来自于杨安峰P84吧,上面说的多鳍鱼目是圆鳞或硬鳞,但是在弓鳍鱼目明确指出了是硬鳞。普通动物学圆形硬鳞本质也是硬鳞。 话说什么时候这个网站才能恢复https访问,现在编辑起来好麻烦。

来自刘凌云《普通动物学》:P221上方表明十腕目左侧第5腕特化为茎化腕,而下方却说右侧。到底为哪一侧?

任淑仙《无脊椎动物学》第二版p180:多数种类左侧(少数为右侧)第五腕,目前遇到的考试题大多表述为左侧第五腕,或许不严谨但一般也不算错

随手补一点:

十腕目:

旋壳乌贼科:第五对腕均茎化

乌贼科:左侧第五腕

后耳乌贼科:左侧第五腕

耳乌贼属:左侧第一腕

僧头乌贼属:第一对腕均茎化

微鳍乌贼科:第五对腕均茎化

枪乌贼科:左侧第五腕茎化

狭乌贼属:右侧第五腕茎化

八腕目:

十字蛸科:第一对腕均茎化

单盘蛸科:右侧第三腕茎化

章鱼科:右侧第三腕茎化

船蛸科:左侧第三腕茎化

以上只是列举几个例子,可见头足目茎化腕的情况,变化还是非常大的。不过整体而言,十腕左五八腕右三的规律是确切无疑的,普动可能是写错了。

有些地方写第四对,是因为不把位于第四对的触腕看作腕,第五对茎化腕就成了第四对。

以上信息来源十分古早,分类地位很可能改变,仅供娱乐,莫要上心。参考资料:张玺,齐钟彦,《贝类学纲要》,1961.

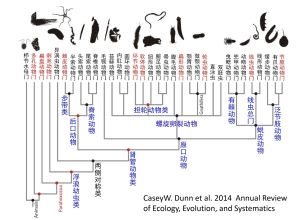

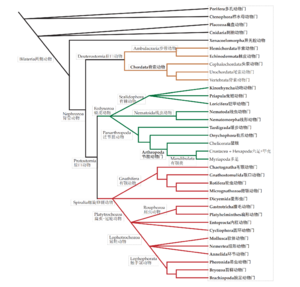

目前较为流行的动物学分类大致情况?(分蜕皮动物与冠轮动物的那一版)

→见右图

(答主的图貌似有点老了,螺旋卵裂还全是未解决)

现在螺旋卵裂分为有颚动物超门和扁虫冠轮动物两大支:

①有颚动物超门包括颚口、微颚、轮虫、棘头四个原本在普动上写过的门(轮虫和棘头是一支,轮虫是个并系群,棘头成了轮虫下的一个目),毛颚动物目前可能要和有颚并到一支。

②扁虫冠轮动物分出两支,一支归扁虫,一支归冠轮(像是废话),扁虫动物基部分支是中生动物(妹想到吧),之后的扁形动物和腹毛动物为姐妹群。

③冠轮动物又进一步分为了两大支,一支是环节动物,有原本的多毛寡毛和蛭,还加上了星虫螠虫和西伯达虫,具体分的太乱,就不搞了,圆环动物门成了冠轮底下的未解决;

④另一支分出软体动物和Kryptotrochozoa,翻译叫“氪金动物”(樂),包括触手冠动物(下分:腕足动物,含原腕足动物门和帚虫动物门;苔藓动物,含原内肛动物门及外肛动物门)和纽虫。

——指正:Kryptotrochozoa应当翻译为“隐担轮动物”,希腊语kryptos代表隐藏的,Trochozoa代表担轮幼虫(trochophore larvae),即其幼虫是“隐藏的担轮幼虫”——发生改变但本质仍是担轮幼虫的辐轮幼虫(帚虫)、帽状幼虫(纽虫)、双壳幼虫(腕足)等等。

(以上内容源自维基百科,其中一些分类群的定义尚有争议,但大致没错)

《无脊椎动物学》中写缠绕刺丝囊(spirocyst)仅珊瑚纲具有,但《普动》上写水螅具有卷缠刺丝囊(没写英文),所以这两者是一个东西吗?如果不是,有什么区别?谢谢

是一个东西,就是仅卷缠或分泌粘液,和穿刺刺丝囊区分

哪些无脊椎动物的血红(或血蓝之类)蛋白在血浆中,哪些又在血细胞中?

非常值得总结的内容!敬请期待:有关呼吸色素的总结

青蛙如何分辨用于求偶的高频声音和用于警告的低频声音,它的听觉器官只为一个听斑,与行波理论不符?

链接:第十七章 感觉器官

对报警外激素反应最强烈的工蜂年龄

响应报警外激素的工蜂,接下来很可能在应对外敌的战斗中牺牲,所以垂垂老矣的老年工蜂会积极反应,而年少的工蜂还“大有可为”,不值得牺牲,响应就弱。

什么是初生颌关节?和初生颌有什么关联?

初生颌关节指方骨与关节骨之间(或腭方与麦氏之间)的,上下颌之间的关节。与之相对应的是哺乳类的齿骨与鳞骨之间形成的次生颌关节。

而初生颌是指软骨鱼和某些基部硬骨鱼那样的麦氏软骨与腭方软骨起主要功能的颌,与之相对的是上下颌功能被加入的膜原骨替代的次生颌,起功能的骨头有前颌骨、上颌骨、齿骨、隅骨。

关于鸵鸟膀胱的类型:鸵鸟的膀胱是泄殖腔膀胱还是尿囊膀胱?

不能想当然地认为是尿囊膀胱,鸵鸟的泄殖腔分为三个部分,粪道、泄殖道和肛道,粪道连接直肠,泄殖道有输尿管和生殖管开口,肛道开口于体外,背面有腔上囊;鸵鸟的泄殖道可以储存大量尿液,起到类似其他羊膜动物的膀胱的作用,因此严格来说鸵鸟也没有膀胱,不过书上还是普遍认为鸵鸟具有膀胱,那么就按来源属于泄殖腔膀胱。 [1] [2]

==== 关于鱼类鳔体积调节与悬浮水层高度的问题:《比解》上明确写了当鱼稳定在深水层时,鳔内气体需要减少,而稳定在浅水层时需增加鳔内气体但是深水层中水压较大,压缩鱼体体积,减小浮力,鱼想要稳定在该水层中应当增加浮力才对,为何排气而非增加气体? ====

你推理的是正确的,书上写错了。

生物化学

dna与rna谁的密度大:

RNA的密度最大。

DNA、RNA和蛋白质这三种生物大分子都具有一定的密度,其中RNA的密度最大,蛋白质的密度最低,DNA的密度介于两者之间的某一个位置。 一个特定的DNA分子的密度主要取决于它的GC含量和构象状态。 GC含量越高,密度越大。 与超螺旋结构存在的DNA密度显然要高于松弛状的DNA。 而变性的DNA密度要高于没有变性的DNA。

附:“不同大分子的浮力密度也不同。DNA一般在1.7以上,RNA为1.6,蛋白质为1.35-1.40”此应为王镜岩第三版的错误,其第四版与比较新的教材已更正

多不饱和脂肪酸的氧化过程?

有点意思哈~右边请!多不饱和脂肪酸的氧化

酶活力单位的定义是否有问题?

误解主要从“所需”两字产生,删掉就好理解了。实际上就是一个速率,底物转化质量比时间m/t,只不过把这个速率用来表示酶量。比如1min这些酶(不管多少酶不管什么酶)转化了1μmol底物,那这些酶的量就是1U。相应的,如果1min这些酶转化了2μmol底物,那这些酶的量就是2U。实际上和底物相关,但是用于表示酶量。所以此“所需”非彼“所需”。在1min内转化1μmol底物需要1U酶,在1min内转化2μmol底物需要2U酶,没什么问题。至于提到的国内按什么来,国内外都是统一的,是国际酶学会订的(虽然现在酶学会更推荐用kat这个单位),做过实验动手算过就明白了。

from徐长法《生物化学》下册p90,真的有无脊椎动物体内存在乙醛酸循环吗?

解答:有。乙醛酸循环是植物和某些微生物(大肠杆菌、醋酸杆菌等)及一些无脊椎动物细胞内脂肪酸氧化分解为乙酰CoA之后,在乙醛酸循环体(glyoxysome)内生成琥珀酸、乙醛酸和苹果酸的过程。参见百度百科(百度百科内容不一定正确,请辩证对待) 除了具有双功能融合 ICL-MS 基因的线虫,其他后生动物无。后生动物乙醛酸循环酶的进化

求一个关于金属酶/金属蛋白的整理。比如质膜ATP酶以Na为辅酶,精氨酸酶以Mn作为辅酶等等

解答:先写了一点点。可以参考金属蛋白

所以反竞争性抑制剂有啥应用实例

现实中几乎没有反竞争性抑制剂(见杨荣武生物化学原理),反竞争性抑制剂仅存在理论研究价值。 杨sir这里写的大概的确有问题:多见于多底物发生的生化反应中,在单一底物的酶促反应中不常见,例如L-同型精氨酸和L-苯丙氨酸等多种L-氨基酸是碱性磷酸酶的反竞争性抑制剂,它们能结合碱性磷酸酶与底物的复合物,并阻碍反应继续进行;此外,肼类化合物反竞争性抑制胃蛋白酶的活性,氰化物也是芳香硫酸酯酶的反竞争性抑制剂。 参考 SPECTOR T, HAJIAN G.Statistical methods to distinguish competitive, noncompetitive, and uncompetitive enzyme inhibitors.Analytical biochemistry,1981,115(2):403-409.DODGSON K S, SPENCER B, WILLIAMS K.Examples of Anti-competitive Inhibition.Nature,1956,177(4505):432-433. 《中国大百科全书》第三版网络版

为何盐析使用硫酸铵而非氯化钠氯化钾等?

早期生物学家在做实验的时候发现有盐析现象,于是去找适合盐析的盐。找到最后觉得硫酸铵最好。当然不一定用硫酸铵,这个都取决于个人。毕竟盐析推荐用中性盐但是硫酸铵明显是个酸性盐但照样用。当然可以用氯化钠什么的但是效果不一定好(在家里可以把食盐撒到鸡蛋清上能看到有白色絮状沉淀)。这取决于盐的性质和待处理蛋白质的性质,有很大的多样性。

补:今天遇到了段志贵教授,他告诉我另外一个点:硫酸铵溶解度非常大。

话说这个问题背后的知识点还是比较复杂的。我讲两句。(咳)

电荷密度高的离子,结合水分子的能力强,被称为“亲液的”Kosmotropic。

电荷密度低的离子,就被称为“离液的”Chaotropic 。

像磷酸根,硫酸根这样的多价离子,电荷多,电荷密度高,就是亲液剂;像碘离子、硫氰酸根离子,不光电荷少,分子还大,电荷密度低,就是离液剂。

从亲液性强的排列到离液性强的离子,就成了Hofmeister序列。

至少看起来,阳离子离液剂+阴离子亲液剂=盐析+不变性(SO42-+NH4+),阴离子离液剂+阳离子亲液剂(SCN-+胍)=盐溶+变性。

这解释了为什么盐析用硫酸铵,而变性用异硫氰酸胍。显然这里面也有着成本、溶解性、避免形成难溶的沉淀物之类的考量。

至于为什么,我的理解如下:蛋白质多为阴离子:

- 如果阳离子为离液剂,此阳离子不愿结合水,反而会结合蛋白质:

- 蛋白质分子结合了相同的离子,相互排斥,不易沉淀,造成盐溶

- 结合了在蛋白质上的离子破坏了蛋白质的氢键,造成变性

- 如果阳离子是亲液剂,此阳离子希望结合水,便不管蛋白质:

- 水分子都被亲液剂结合,蛋白质缺水沉淀,造成盐析

- 蛋白质不会受到离子的影响,不会变性

- 如果阴阳离子都是亲液剂,阴阳离子互相结合而不结合水,减小总体亲液效果。

- 如果阴阳离子都是离液剂,阴阳离子不互相结合反而都去结合水,减小总体离液效果。

以上是我个人的理解,不一定对,但肯定能够帮你记住这些规律😋

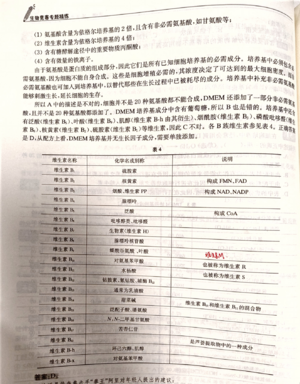

b族维生素的组成明析 / vb8是肌醇还是腺嘌呤核苷酸 或者“生物素”(科普中国说的,笑)

见右侧图“B族维生素解析”

注:此图为朱斌《生物竞赛专题精炼》P100,题主可自己看。另外这些都有争议,朱斌这里只是观点之一。

沙林毒气的作用机理?(之前有看到说它是乙酰胆碱酯酶的自杀型抑制剂,但没有找到别的资料)

杨rw《生物化学原理》第三版p170 沙林即甲基氟磷酸异丙酯,是一种有机磷化物,可以共价修饰酶活性中心的丝氨酸残基的羟基使得其失活。沙林属于基团特异性抑制剂

Yang Sir的书上说“嘌呤环的嘧啶环和咪唑环之间有小的弯曲,故嘌呤环不完全在一个平面上”,但是根据本人浅薄的化学知识,C5和C4应当都是sp2杂化,为什么会出现弯曲呢(话说这是不是已经不是生物的范畴了)

环张力与键角矛盾 六元环的理想键角为120°,而五元环的理想键角约为108°。当两个环在C4和C5处稠合时,连接处的键角需要兼顾两种环的需求,导致局部键角偏离理想值(如压缩或拉伸),从而引发整体结构的扭曲。 共轭受限与定域化效应 尽管sp²杂化原子通常通过π共轭保持平面性,但在嘌呤中,五元环与六元环的共轭体系可能不完全连续。咪唑环的部分双键定域化(如C4-C5键的单双键特性交替),削弱了共轭的连续性,允许一定程度的弯曲。 孤对电子排斥与杂原子影响 嘧啶和咪唑环中的氮原子孤对电子占据不同杂化轨道(如嘧啶环的N1、N3为sp²杂化,咪唑环的N7、N9可能参与不同键合)。这些孤对电子的空间排斥可能进一步破坏平面性。 实验证据支持 X射线晶体学数据显示,嘌呤分子中嘧啶环与咪唑环之间存在约5°~10°的轻微弯曲(如咖啡因等衍生物),证实了结构的非完全平面性。这种弯曲在溶液中因分子振动可能更加显著。

根据周德庆《微生物学教程》,磺胺类药物抑制二氢蝶酸合成酶,但貌似一直说的是二氢叶酸合成酶,是一直说的都是错的吗?

是的,确实是抑制二氢蝶酸合成酶。此内容也得到《微生物生物学》(霍乃蕊,余知和)的支持。

分子生物学

想求证一下,“DNA复制执照因子假说”中“执照”因子主要成分是Mcm蛋白,这是否是那种DNA解旋酶?毕竟好像在信号通路那里曾出现过一个不是后期促进复合物的APC。

解答:单说Mcm应该是同一个家族。真核生物DNA复制所用到的Mcm2-10同时负责调控复制启动,Mcm不结合DNA也不会开始复制。关于Mcm是否是执照因子的讨论见下:

一个异议:杨荣武《生物化学原理》3rd中,执照因子应是Cdt10和Cdc6,这两者在之后的复制过程被回收或降解。在丁明孝.等《细胞生物学》5th中,细胞周期一章的图中,有对Cdt10和Cdc6的标注,并且和杨荣武书上的过程一致,因此,如果杨荣武改题,这个知识点可能会出现极大争议。

↑杨荣武分子生物学第二版说执照因子是Cdt1和Cdc6,至于是否包括Mcm,杨sir没有正面回答这个问题,仅说明这两种蛋白会首先结合Mcm。不过按照pre-RC的定义,应该不包括Mcm。联赛假如出了建议按杨sir来,因为他可以改题。

来自杨荣武《分子生物学》:DNAP4被用作修复,且在正常生长时被诱导合成,那么为何它“易错”?

DNAPIV合成效率不高,本来就是修复用的。易错可以引入更多突变,提高细胞生存率,并且参与SOS途径。SOS的时候细胞都快死了,哪还会在乎这点错误。

杨sir的分生第二版P216图6-6“RecBCD酶在同源重组中的作用”中,文字是“5'-外切酶”但图看起来是核酸内切酶,请问应如何理解;以及杨sir在学堂在线上讲的分生课程讲的是RecBCD先同时发挥3'-外切酶与5'-外切酶活性,遇到χ序列后解链酶活性被激活,但他的《分子生物学(第二版)》讲的先发挥解链酶与3'-外切酶活性,遇到χ序列后再发挥“5'-外切酶(?)”活性,请问应参考哪种说法?

集训时问了杨荣武,他说按学堂在线上说的来(即“RecBCD先同时发挥3'-外切酶与5'-外切酶活性,遇到χ序列后解链酶活性被激活”)。同时杨sir透露他的分生要开始编新版(

RecBCD是否具有5’外切酶活性,各大教材措辞不同。

杨sir本人说有(见上一条)

异亮氨酸与α螺旋的破坏关联性强不强

据北斗王娜所说是有的(侧链较大),但未在国内主流教材上看到该说法

细胞生物学

from 徐长法《生物化学》下册p153,“不同蛋白O-糖基化的起始起点并不一致,有的在内质网,有的在内质网-高尔基体中间结构,也有的在内侧高尔基体”,这句话准确吗?也就是说不是像翟中和《细胞生物学》那样只在高尔基体进行吗?

解答:这似乎是一个"有争议"的问题。观点一:①如题,但徐长法我没有看过不做评价(我看的是杨sir和王镜岩QwQ,大佬有看过的可以验证一下)。②有这篇知乎文章描述O-linked为大多发生在内质网,黏蛋白发生在高尔基体(这篇文章给出了参考文献,可以自行验证)。观点二:①翟中和描述的是N-linked在内质网和高尔基体发生,O-linked在高尔基体发生(但是他没有给出肯定的判断)。②杨sir分子生物学第二版P393说O-linked只发生在高尔基体,一个很直接的结论。个人认为应该只在高尔基体,因为相关的糖基转移酶分布在高尔基体上。(而且杨sir能改题,直接信杨sir啊)至于其它观点不知从何而来。至少我目前做过的题都是按照高尔基体来的。

补充一下答主的回答:其实O-linked在胞质也可进行(非典型O-linked,由N-GlcNAc连接至Ser上而成,这在丁明孝.等《细胞生物学》5th中有进行描述),而且不典型的/非翟中和的O-linked有很多形式,按糖的种类分可以包括O-GalNAc、O-GlcNAc、O-Gal、O-Man、O-Fuc、O-Glc,后三种在维基百科中提到了,而且这三种是在内质网进行的(O-Man是在内质网起始,在高尔基体完成),因此,说在内质网应该是OK的。

另外,朱斌还在他的书里写过Tyr的“O-linked”,杨荣武也曾在讲课的时候提到蛋白聚糖的“O-linked”,总之说法很多,有很多可拓展之处。(我把维基百科扒下来了,PDF自取:O-linked glycosylation---Wikipedia)

P62提到ABC超家族用于转运分子,而P66又说CFTR属于ABC超家族,是否矛盾?

解答:应该是翟中和的问题,他想说的小分子是小物质的意思,不是分子的意思。离子也可以。ABC超家族是很大一类蛋白,基本上什么类型的物质都能转运。(似乎CFTR在效果上是是一个需要用ATP开启的离子通道蛋白,结构上属ATP超家族)

追问:ATP超家族又是啥ʕ•̫͡•ʔ

解答:就是ABC超家族,ATP binding cassette superfamily.

癌细胞体外培养是否贴壁?

不贴壁、无接触抑制(后者为前者原因,二者同为癌细胞区别于正常细胞的现象)

这话说的,意思是癌细胞可以被悬浮培养吗?大概不能。一般的癌细胞最开始也是贴壁长成一层,只不过长满一层后不会接触抑制,会继续长成好几层。

鞘脂的合成部位(sER or Golgi)

详见鞘脂

——神经酰胺在sER上合成,再转到高尔基体上合成鞘脂。

想问一下,真核生物的核糖体还有E位点吗?

来自丁明孝.等《细胞生物学》5th:为何此书上写CFTR突变体是"gain of function"?

解答:个人见解,应为编辑错误,翟好像并未严格区分逗号与分号大小问题,分号中间的逗号改为句号即可理解

联会复合体的装配起始在什么时候?

偶线期,经过粗线期,在双线期解体

观察样品中酶活及其分布用何种包埋?

答:根据王金发编写的《细胞生物学实验指南》大概是冷冻包埋,但是我手边没这本书,等等我。

间体(中膜体,拟线粒体)存在于活细胞中吗,还是只是死细胞中人为造成的结构。关于这个问题有好多说法,找不到最新的文献解释

人为造成,但重复性良好所以被误解很多年。详情请看The Very Reproducible (But Illusory) Mesosome

求个CAR-T疗法历史的总结。

生理学

关于不同离子转运蛋白耗能多少及转运离子数量的总结?

刚刚写了一点点,还有好多好多内容需要补充→载体蛋白和通道蛋白

朱大年《生理学》第九版P295表格中提到本体感觉属于Aα型神经纤维,但是P325却提到肌梭的传入神经包括Ia和II类纤维,其中花枝末梢是II类纤维的末梢且负责本体感觉。已知II类纤维属于Aβ类纤维,前后是否矛盾?John G. Nicholls等《神经生物学》第五版也有肌梭Ia型和II型纤维分别是“动态”和“静态”的传入纤维,是否可类比“肌梭长度感觉”和“本体感觉”?那朱P295表格是否表述不妥?

解答:ABC和 I II III IV是分别两个分类系统,其中ABC多用于传出纤维的分类,I II III IV 多用于传入纤维的分类(不绝对,多用于而已)这个地方就是Aα为支配梭外肌传出纤维、初级肌梭传入纤维(本体感觉)。题主所表述的II类纤维属于Aβ的表述是不妥的,因为根本不是一个分类系统。Aβ多为皮肤触压觉传入纤维。分类标准的话ABC主要按照传导速度,I II III IV主要按照纤维直径。关于分类可见这里,当然这些内容朱大年也写过。

追问《生理学》关于肌梭的传入纤维:抽象的是朱大年的表格上把两种分类系统对比了一下说Aα对应Ia和Ib,Aβ对应II……

解答:在肌紧张里面α运动神经纤维不就是Aα吗。首先注意朱大年是这么写的“I II III IV类纤维分别相当于Aα Aβ Aδ C类后根纤维,但又不完全等同”,所以先不要把两种分类混一起。Aα负责肌肉本体感觉应该是没有争议的。II类纤维朱大年只表述了“可能有关”。其实Ia类神经纤维也负责肌肉本体感觉。

哺乳动物成熟红细胞裂解后,正常小泡和外翻性小泡的形成过程

解答:红细胞受低渗影响破裂形成血影(残留的膜骨架+膜),膜重新闭合时可能形成正常小泡或外翻性小泡

关于血液湍流的发生以及此时的血液黏度和血流切率,个人感觉朱大年生理学P116-117上的说法有些矛盾(下列一二)

- 在血液黏度低的时候容易形成湍流

- 血流切率越高,层流现象越明显,即血流黏度较低;相反当血流切率较低的时候,血液黏度高

想问一下湍流发生的时候,血液黏度究竟是高是低?血流切率又是怎样的呢?谢谢! 朱大年教材中的两个表述并不矛盾,而是从不同角度描述: 黏度低易湍流:强调黏度对Re的直接影响(普遍规律)。 高切率→低黏度→层流明显:指在未达临界Re时,高切率下剪切稀化使层流更稳定;但若Re超过临界值(如高流速),仍会发展为湍流。

肾素和抗利尿激素的作用都是减少尿量,从而使循环血量增多即升高血压,但为什么抗利尿激素抑制肾素的分泌呢?

类似负反馈,因为AngII促进ADH分泌

假设细胞内的钠离子浓度为12mM,细胞外为145mM,膜电位为-50mV,温度为37摄氏度,计算通过钠离子葡萄糖同向转运体所能达到的最大细胞内和细胞外葡萄糖浓度的比值是?A11.2 B8.69 C5940 D8690

——和我的聚铑同学讨论了一下,他们算了很多遍都是6100多,这题的具体答案是什么?是4F吗?若果是的话再发具体解析吧--MangoCat(留言) 2025年3月11日 (二) 19:22 (CST)

@MangoCat:6100多和5940差距只在四舍五入上,5940是lehninger教材上得出的答案(此题是lehninger书上的原题但原题是问答题),是在过程中就四舍五入取到ΔG11.2kj/mol了。解析mangocat来写吧。我懒。

1.计算钠离子的电化学势能:

ΔμNa=zFΔψ+RTln([Na+]in/[Na+]out)

带入数值:

z=1

F=96485C/mol

Δψ=-0.05V

R=8.314J/(mol·K)

T=310.15K

[Na+]in=12mM

[Na+]out=145mM

可得ΔμNa=-11250J/mol

2.已知钠离子葡萄糖同向转运体以2:1的比例转运钠离子和葡萄糖。平衡时,钠离子释放的能量等于葡萄糖逆浓度梯度所需的能量:

2ΔμNa+ΔμGlc=0

则带入计算可得:

ΔμGlc=22500J/mol

3.又因为我们有:

ΔμGlc=RTln([Glc]in/[Glc]out)

所以带入数值

解得[Glc]in/[Glc]out=6156

关于折返激动,扑动,颤动等心律失常的介绍?

折返激动是指一个激动下传后,又可沿着另一条途径回到原已兴奋的心肌所产生的异常激动。阵发性心动过速可理解为心房、房室结、房室间、心室内,由单源性折返激动回路引起有节律的快速心律失常。如心房折返速度更快打250-300次/分则为心房扑动。如折返速度更快并变得无序则为心房颤动(大于350次/分)。[1]

翟《细胞生物学》中提到紧密连接能形成渗透屏障,那为什么重吸收还存在细胞旁途径?

因为翟就在这句话下面提到了渗透屏障的相对性,举的就是肾小管的例子,一般认为这种渗漏由Claudins介导,其中Claduins2、7、10、15、16通过在紧密连接上形成空隙增加细胞旁阳离子的渗透性

植物生理学

为什么植物细胞将质子泵出去,再让钾离子进来这一过程对细胞水势下降有贡献?理论上来说不是相同数量的钾离子进来后就进不来了吗?

追问《植物生理学》水势:我的意思是,假如泵出去10个质子,不是只会进来10个钾离子就结束了吗?和氯离子没有关系吧?

解答:在气孔打开时,H+-atp酶会将质子泵出去,氯离子会伴随着钾离子的大量吸收而吸收,于是会导致细胞水势下降。(可见王小菁第八版P25)

↑补充答主回答:质子对水势贡献不大,更多的是通过电荷把钾离子带进来。钾离子和蔗糖是对细胞水势有更大贡献的(见Taiz 5th)。因此相同电荷的质子出去,电荷的钾离子进来,电荷守恒的同时降低了细胞内的水势。答主所说的氯离子我暂时没有找到出处,暂留异议。

另:据苗健老师:玉米黄素并不是介导气孔开放的蓝光受体,应该是向光素介导的磷酸化途径。Taiz 7th已经删除了关于玉米黄素对气孔影响的文字,改成了向光素。但是因为国内教材都是抄的5th与6th所以都写的有玉米黄素。算是对水势的一个补充吧。这里有Taiz 7th的电子书(英文原版,856MB较大,建议开启浏览器自带多线程下载(不会自行百度)或使用IDM进行下载):分享-Plants Physi...

追问植物生理学那个问题:“在标准压力下,溶液的渗透势等于溶液的水势,因为溶液的压力势为0MPa。溶液的的渗透势决定于溶液中溶质颗粒(分子或离子)总数。” 钾离子贡献更大,是因为质子可能与有机酸等结合,相对来说颗粒总数更少吗?

↑(个人见解,如有错误请佬指出)质子在此处的作用可以分为两部分:1)通过膜内外电位的改变使得钾离子通道开放,钾离子内流;2)质子-氯离子同向转运(见Taiz 5th,顺便解决了上一个补充回答的异议)。若是单纯质子的产生而不泵出显然无法做到这两点。所以,钾离子、质子、氯离子三者便均参与了水势的降低。另外,根据戈德曼方程可知虽然钾离子的浓度是胞内大于胞外,但电势是胞外大于胞内的。

请问有没有关于植物激素互作(比如乙烯调控IAA和JA及其下游基因)的总结,谢谢

比较简要的总结,内容大部分来自王小菁《植物生理学(第8版)》,小部分来自网络等:

协同作用:

生长素&赤霉素-促进果实生长

细胞分裂素&多胺-形成层分化

独角金内酯&细胞分裂素-侧根生长

独角金内酯&油菜素甾醇-侧根生长

系统素(多肽激素)&茉莉素-抑制蛋白酶(在植物受病虫害时抑制植物蛋白的降解,保护尚未受伤的组织)

乙烯&茉莉素-诱导抗病基因表达

促进作用:

生长素→乙烯产生

脱落酸→果实产生乙烯

茉莉素→乙烯合成

拮抗作用:

赤霉素&脱落酸-平衡种子发芽

独角金内酯&脱落酸-侧芽生长

多胺&乙烯-竞争前体(SAM)

植物生长促进剂(生长素、赤霉素、细胞分裂素、乙烯)&植物生长抑制剂(脱落酸、水杨酸、茉莉素)-逆转促进/抑制作用

抑制作用:

细胞分裂素→生长素-抑制顶端优势

乙烯→生长素-抑制转运

脱落酸→生长素-抑制运输

水杨酸→乙烯-抑制ACC转变为乙烯

茉莉酸→乙烯对黄化苗顶端弯勾形成的促进作用(追问:可以问一下此条来源吗?)

乙烯→茉莉酸介导的植物伤害防御反应(通过加强茉莉酸代谢)

想问一下有没有关于光合电子传递链抑制剂及其作用部位的整理,谢谢!

这些在书上都有,王小菁《植物生理学》第八版第84页、武维华《植物生理学》第三版第131页,这些应该够用了,没见过考别的抑制剂的

根据水势的定义,水的移动方向应当是从水势高处流向水势低处,但是为什么《植物生理学》第八版(王小菁)第151页上的图里写的是水从水势-1.1兆帕流向水势-0.4兆帕?以及这张图应当是从Taiz的书上来的,按说是不会有问题的,但是不是很理解

这是因为在筛管中,液体是直接流动的,而非渗透作用。

如果液体是以渗透作用流动(即,需要以水分子的形式穿过一层膜),那么水就不可能逆水势流动。但现在,在筛管的两端之间没有任何阻拦,水以水流而非单个水分子的形式流动,就只考虑压力而不考虑水势了。

如果不好理解,可以这样想:有两个杯子,一个高,一个低。高的水杯重力势高,但溶解了许多盐使水势低于低的杯子中的水。现在用管子把两个杯子连接,水自然会从高处的杯子流入低处的杯子,不会管你的水势到底谁高谁低。

抗坏血酸氧化的磷氧比为什么是1呢?

抗坏血酸底物可以直接通过Cyt c 传递电子进行氧化,其 P/O比值接近1。(自wiki)

进化生物学

fay and wu 的H 较tajima的d的优点?

鉴于这两个我一个都不会算,于是去查维基百科,得到的结果如下:

①两者都是借由计算差异位点(分离位点S)数目和采样对之间核苷酸差异的数量(这些称为成对差异)这些数据计算群体遗传参数θ后统计得出的统计量,前面的计算过程基本一致,只是最后的统计量采用了不同表示方法;

②相较于D,H的优点在于,当群体内含有过多罕见多态性时,H能够在D的基础上给出在此情况下进化的方式(例如选择性清除等等),而不是仅仅给出非随机进化的结论,这个优势是基于H参考了外群数据,因此纳入了祖先性状,若与祖先性状一致则该位点可能是经历了负选择等等

(当然这都是维基百科说的,原文里面没看懂哪有外群,不过确实是区别了选择性清除和其他因素,至于计算这块儿我就爱莫能助了)

人类进化分析为何不用x或常染色体?

一般只用mt或y,好像是因为不会重组

遗传学

累加作用,积加作用,叠加作用在遗传比例方面的区别是什么呢?

累加作用:1:4:6:4:1

积加:9:6:1

叠加:15:1

有关平衡易位杂合体“半不育”的疑问:理论上来说平衡易位杂合体可产生六种配子,其中仅两种是相间分离产生,即1/3配子可育而2/3配子不育。书上的叙述是利用50%配子不育的现象提出了易位,说明半不育是实验观察到的结果,是否有合理的解释为何1/3的可育配子在实际情况下变为50%可育?(来自重庆某高一生竞生)

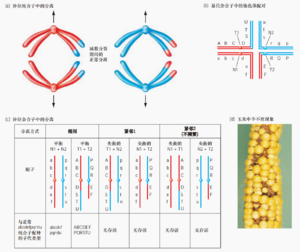

如右图所示,平衡易位杂合体确实存在3种分离方式,但其发生概率并不相同;对于导致可育配子的相间分离和导致不育配子的相邻分离-1而言,其同源着丝粒相互分开,慨率较大且相等;对于导致不育的相邻分离-2而言,其同源着丝粒之间不分开,比较罕见。

因此大体上看,主要会注意到相间分离和相邻分离-1,看起来确实接近一半的配子不育。

单倍体和一倍体明显的差异是什么呢?

一倍和单倍这两个术语之间的区别微妙: 一倍染色体组是在多倍体系列的物种(如菊属)中成倍增加的基本染色体组。 单倍染色体组是存在于配子中的染色体集合,不管该物种的染色体数目是多少。 因为在二倍体生物中,一倍染色体组和单倍染色体组是一样的,所以可能出现混淆。想一 想四倍体,有助于弄清这一区别:四倍体含四个一倍染色体组,因而单倍体配子是二倍体。

人类染色体三体中,除了13、18、21、X、Y之外,还有哪些三体类型是可存活的?

较少见的 8 号染色体三体、9 号染色体三体、22 号染色体三体亦可存活但表现异常;其余常染色体三体通常导致夭折。

生物技术

如何制备emsa所用核酸探针?

解答:要做EMSA首先要有参考基因组,然后化学合成/不对称PCR即可?

生态学

生态学中用相邻个体最小距离检验分布型时,D=1/ (2N^{1/2})公式的推导过程?

(或许公式可以重新改一下下?有点不太明白)

解答:

在泊松分布中,有零个个体分布在指定的半径为r的区域内的概率P(零)=exp{-λπr²}

因此,P(R≤r)=1-exp{-λπr²}

其概率密度函数f(r)=2λπrexp{-λπr²} (根据P(x<a)=∫(0→a)(f(x)) dx)

所以距离的期望E(r)=∫(0→∞)r×f(r) dr=∫(0→∞)2λπr²exp{-λπr²} dr=1/(2λ^{1/2}).

(该积分换元后使用Γ函数计算)(λ在这里表示分布密度,即图中的N)

行为学

什么是局域资源增强?

当亲属互相帮助而不是相互竞争时,就会发生局部资源增强 (Local resource enhancement LRE)。在合作饲养者中,母亲会在先前的后代的帮助下抚养新的后代。在具有这些系统的动物中,如果帮手不足,预计雌性会优先生育帮助性别的后代。母亲调整后代性别比例的选择强度取决于它们从帮手那里获得的利益大小。 这些预测在非洲野狗身上得到了证实,雄性对它们的母亲更有帮助,因为它们与母亲留在同一个群体中,并帮助为母亲和她的新生后代提供食物.LRE 预计会导致性别比偏向雄性,这也是自然界中观察到的模式。[2]

空间出局雌性效应是什么?

♀占有、积极保卫大领域,♂不能成功保卫足够领地支持多配制,致使婚配制度为单配制的现象。

- ↑ 1.0 1.1 病理生理学.2版.李桂源,吴伟康,欧阳静萍.人民卫生出版社

- ↑ 2.0 2.1 Sex allocation - Wikipedia